当科幻电影中“天外飞石”撞击地球的惊险场景照进现实,人类对小行星威胁的警惕从未停止。2025年9月,中国在第三届深空探测天都国际会议上宣布了一项突破性计划——启动全球首个独立小行星动能撞击验证任务,目标是在千万公里外通过精准撞击改变小行星轨道,为地球筑起一道“太空盾牌”。这项计划不仅挑战了深空探测的极限,更标志着中国从被动监测迈向主动防御的新阶段。

任务的核心目标是一颗直径50至100米的近地小行星。当它运行至距离地球约1000万公里时(相当于地月距离的26倍),中国将发射一枚动能撞击器,以数公里每秒的速度实施精准撞击,预期使其轨道偏移3至5厘米。这一微小改变看似微不足道,却能通过时间积累产生巨大效应:3个月后轨道偏移可达1000公里,数年内即可彻底规避与地球相撞的风险。该方案借鉴了美国2022年DART任务的成功经验——后者通过撞击“双小行星系统”中的Dimorphos卫星,成功缩短其轨道周期32分钟,但中国此次选择独立小行星作为目标,技术难度更高,对轨道预测和撞击精度的要求近乎苛刻。

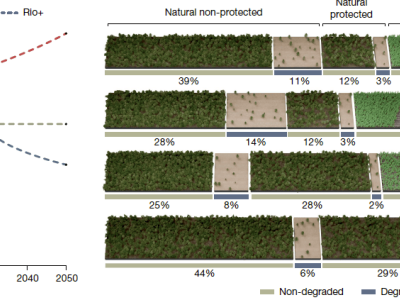

为何中国要率先挑战这一“不可能任务”?答案直指地球安全。目前已知的近地小行星超过2.8万颗,其中直径超140米的潜在威胁天体超1.5万颗。2024年,编号2024 YR4的小行星曾因3.1%的撞击概率引发全球关注,尽管后续概率下降,但此类事件提醒人类:防御必须提前布局。联合国国际小行星预警网络虽已建立全球监测体系,但防御手段仍依赖各国自主技术。中国作为航天大国,依托嫦娥探月、天问火星探测等任务积累的轨道计算、深空通信和自主导航技术,选择动能撞击作为首选防御方案——相比核弹拦截可能引发的碎片风险,提前干预的成本更低、效果更可控。

任务执行采用“双星伴飞”模式:一枚观测器先行抵达目标小行星,通过激光测距仪和高分辨率相机获取其形状、密度、自转周期等关键参数,并将数据实时传回地球;另一枚动能撞击器根据观测结果调整飞行路径,在精准时刻实施撞击。整个过程依赖北京、喀什、西安等地深空测控站的联合支持,信号传输延迟约30秒,撞击器需依靠预设算法自主完成最后阶段的调整。目前,2019 VL5和2020 PN1两颗小行星被列为候选目标,其轨道可预测性强,但撞击窗口仅数分钟,错过需等待数年。

技术突破是这项计划的最大看点。轨道计算需考虑太阳引力、行星摄动等复杂因素,误差需控制在米级;通信链路采用抗干扰的Ka波段,确保千万公里外数据零丢失;撞击器设计紧凑,集成高分辨率相机,可在撞击瞬间捕捉碎片溅射图像,为效果评估提供依据。中国深空探测实验室已通过百万次轨道模拟验证算法可靠性,紫金山天文台盱眙观测站的1.2米近地天体望远镜则持续更新小行星数据库——2024年,该望远镜曾提前2小时预警一颗直径0.75米的小行星坠落西伯利亚上空,展现了全球监测网络的实效。

这项计划并非中国的“独角戏”。美国DART任务已验证动能撞击的可行性,欧洲Hera任务计划2026年考察撞击现场,日本隼鸟2号任务则成功从小行星“龙宫”采样返回。中国此次明确提出国际合作框架,邀请全球科研机构共享观测数据,旨在推动建立统一的近地天体防御标准。联合国太空资源治理协议的谈判中,中国方案已占据一席之地——小行星不仅蕴含铁镍合金、水冰和稀土元素等战略资源,其开发技术更与月球基地建设、火星移民计划紧密相关。NASA的Psyche任务已瞄准一颗金属小行星,估值超万亿美元;中国计划在验证防御技术后,逐步拓展采样和原位利用能力,例如将水冰裂解为氢氧燃料,或用金属3D打印太空零件。

挑战同样不容忽视。任务预算预计达数十亿元,国际合作可分担成本;技术层面,自主导航系统需在强辐射、高尘埃环境中稳定运行,小行星表面凹凸不平的地形也可能导致撞击偏移。但中国航天人的底气源于长期积累:2025年5月发射的天问二号任务已瞄准准卫星2016 HO3(直径约40米),计划采样返回;嫦娥系列探测器多次实现月球背面精准着陆,天问一号火星车在乌托邦平原巡视两年,这些经验为小行星任务奠定了技术基础。

从被动观测到主动干预,中国正以深空探测为支点,撬动全球航天治理的新格局。当动能撞击器的尾焰划破千万公里外的太空,人类守护地球的防线也将随之延伸——这不仅是技术的胜利,更是对6600万年前恐龙灭绝悲剧的回应:这一次,我们选择主动出击。