燃油车车主常为油价波动焦虑,一箱油动辄数百元却跑不满500公里;电动车用户则面临冬季续航腰斩、高速服务区充电排队的困扰。无论是加油还是充电,"续航焦虑"始终如影随形。但科学家正在研究的可控核聚变技术,或许将彻底改变这一局面——只需100克核燃料,就能让汽车终身续航。

燃油车的能源效率问题长期存在。以百公里油耗8升的家用车为例,每行驶1公里需消耗270万焦耳能量,但仅有四分之一用于驱动车轮,其余均以热量形式浪费。更严峻的是,石油储量有限且燃烧会产生废气排放。而电动车虽无尾气问题,2025年主流车型续航已达四五百公里,但冬季低温下续航可能缩水至六五折甚至半数,北方车主冬季长途驾驶时需频繁计算剩余电量。充电设施方面,尽管高压快充技术已实现10分钟补能400公里,但高速服务区节假日排队现象仍普遍存在。锂电池寿命约5年,退役电池回收体系尚待完善。

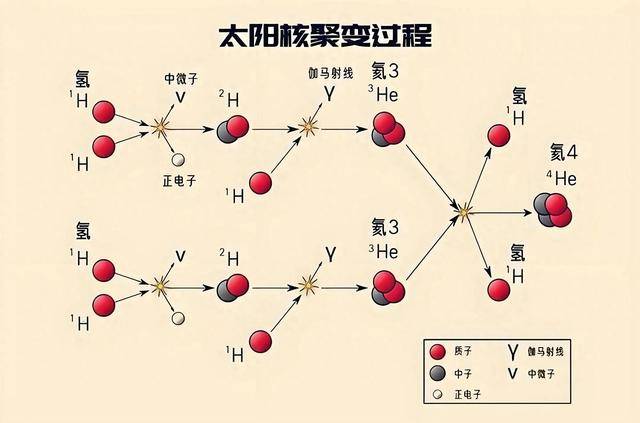

可控核聚变被视为突破能源困局的关键。其原理与太阳发光发热相同:通过超高温使氢同位素氘和氚形成等离子体,碰撞后聚变为氦并释放巨大能量。100克燃料中仅需0.7%的质量转化为能量,即可满足长期使用需求。上海已出台政策,计划2027年将核电产业规模扩展至600亿元,重点推进可控核聚变技术研发。

实现核聚变需攻克两大核心难题:高温维持与磁场约束。2025年3月,中国环流三号装置首次实现原子核1.17亿度、电子1.6亿度的"双亿度"运行,相当于在实验室中制造出微型太阳。该装置通过高功率微波加热,并利用数字孪生技术精准控制能量分布。国际热核聚变实验堆(ITER)的中心螺线管磁体重达1000吨,可产生13特斯拉强磁场,相当于地球磁场的26万倍,足以吸起航空母舰。2025年5月,这一"磁体巨人"完成全部零件制造,即将进入组装阶段。与此同时,中国合肥的EAST装置在2025年1月创下新纪录:上亿度高温下持续运行1066秒,较2023年的403秒大幅提升,标志着人类已能稳定控制"人造太阳"十余分钟。

将核聚变装置应用于汽车需突破体积限制。当前托卡马克装置直径达20米,难以集成于车辆。磁场强度是关键变量:磁场越强,装置体积可越小。2025年3月,中国能量奇点公司研发的"经天磁体"将磁场强度提升至21.7特斯拉,超越美国麻省理工学院同类产品,为聚变装置小型化开辟了可能。该公司计划2027年建造下一代装置,目标实现能量输出大于输入,这是技术实用化的重要里程碑。国际合作方面,ITER项目汇聚中国、美国、欧盟、日本等35国力量,中国承担了9%的研发任务,包括超导磁体等核心部件制造。

技术落地仍面临多重挑战。装置小型化需持续突破磁场强度,当前聚变设备体积与重量仍远超车载标准。材料方面,高能中子长期轰击会损坏反应堆部件,中科院正在研发抗辐射钛合金,但需进一步优化以适应极端环境。氚的辐射安全问题也需解决,尽管用量极少,仍需开发可靠的防护技术。不过,技术推进速度超出预期:中国科学家计划2045年建成核聚变示范电站,2050年前实现商用发电。上海、合肥等地已布局完整产业链,覆盖研发到制造的全流程。若进展顺利,未来加油站可能转型为"核燃料补给站",一次加注即可满足数十年行驶需求,彻底消除冬季续航缩水与长途充电规划的困扰。