禾赛科技CEO李一帆的会客室里,悬挂着一幅充满隐喻意味的《教父》主题油画:五位中年男子围坐在谈判桌前,桌上散落着筹码、钞票和指向彼此的手枪。这幅画折射出他对商业世界的理解——表面是理性博弈,暗处是人性较量。这种带有反讽意味的审美,成为他突破技术创业者刻板印象的注脚。

2014年硅谷创业初期,三位创始人李一帆、孙恺、向少卿选择从危化气体检测切入激光雷达领域。尽管团队背景光鲜——李一帆拥有清华本科与伊利诺伊大学博士学历,孙恺任职斯坦福研究员,向少卿曾主导iPhone系统集成——但投资人仍给出"一流团队、二流方向"的评价。两年后转型车载市场时,他们拒绝走Velodyne的平替路线,首款40线产品以更小体积、更低价格切入,价格仅为竞品一半。

技术自信遭遇现实碰壁。2016年回国融资时,李一帆延续海外习惯,面对不了解项目细节的投资人,他常连续发送二十余篇技术资料"轰炸"对方,甚至当面建议"下次再聊"。这种直率导致90%的投资人对其产生抵触,某次A轮融资期间,他接连拜访上百位投资人却空手而归。转折点出现在2018年饭局,曾拒绝他的投资人通过孙恺重新接触项目,最终以"冲你也要投"的姿态完成投资。

商业认知的蜕变始于自我反思。当朋友提醒"如果全世界都不理解你,问题可能在自身"时,李一帆开始调整策略。他观察到海外客户重视技术领先性,而车规级客户更关注产品成熟度与价格合理性。2019年Robotaxi市场占率达80%时,他意识到单纯技术优势不足以赢得市场,转而构建"技术激进、经营保守"的平衡哲学。

市场教育成为新战场。面对特斯拉"激光雷达无用论",李一帆在发布会PPT中引用马斯克原话,转而强调"长期积累的壁垒才是制胜关键"。为理解终端用户需求,他定期走访4S店,通过与销售对话反推产品定位。这种接地气的调研方式,帮助禾赛在ADAS市场实现后来居上,理想汽车6万台订单成为关键转折点。

组织文化渗透着创始人特质。耗资近10亿元打造的麦克斯韦研发制造中心,90%区域遵循工业效率标准,却特意保留10%的创意空间:容纳千人的大厅、楼顶篝火区、猫狗共生的办公环境。这种设计折射出李一帆的管理哲学——既要效率也要温度。在员工福利选择上,他建立"三原则":亲自挑选、复购率验证、记忆点考核,运动水壶等实用礼品取代了传统年节礼盒。

股权结构暗含治理智慧。联合创始人孙恺持股比例高于李一帆,但CEO职责自然落在市场经验更丰富的李一帆肩上。三人形成明确分工:李一帆主抓经营与资本,孙恺把控技术战略,向少卿负责工程制造。这种基于专业能力的决策体系,支撑禾赛在价格战中保持定力——当客户要求降价20%时,团队选择用质量解释替代价格妥协。

全球化布局呈现战略纵深。尽管中国车市贡献主要收入,禾赛仍维持30%以上的研发投入保持技术领先。面对机器人市场更高利润的诱惑,李一帆坚持"中国汽车是核心战场"的定位。这种选择背后是制造业的深层逻辑:高端制造无法小而美,规模效应决定生存质量。

管理能力的进化体现在细节之中。从坚持坐经济舱到偶尔自费商务舱,从要求全员阅读日报到引入AI信息筛选,李一帆在保持创业初心与适应企业规模间寻找平衡。他向李想、曾鸣等企业家取经,形成独特的信息获取方式:既通过基层技术会触达现场,又借助层级汇报掌握全局,防止成为"最后一个知道坏消息的CEO"。

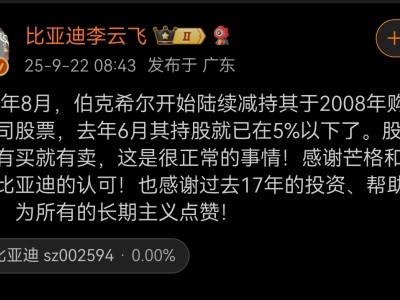

十年的蜕变在数据中显现:禾赛从4人初创团队成长为千人企业,车载激光雷达市占率登顶全球,合作伙伴覆盖比亚迪、吉利等二十余家车企。当被问及管理心得时,李一帆坦言:"每天醒来都在反思昨天的愚蠢。"这种持续自我否定的态度,或许正是技术创业者转型商业领袖的必经之路。