小米集团董事长雷军在近期举办的一场年度演讲中,以“改变”为主题,深入回顾了小米在芯片研发与汽车制造领域的突破历程。这场演讲不仅揭示了小米面对行业挑战时的战略选择,也展现了其从互联网公司向“硬核科技公司”转型的坚定决心。

雷军坦言,五年前小米营收突破2000亿元并跻身世界500强时,他内心却充满焦虑。当时,苹果、三星、华为等科技巨头如同一座座难以逾越的高山,市场竞争异常激烈。尤其是在中国市场,六大主要手机厂商的市场份额几乎持平,均在15%-16%之间。面对这样的压力,小米一度陷入“躺平认命”还是“继续打拼”的抉择。最终,团队决定持续投入底层核心技术,开启转型之路。

芯片研发是小米转型的重要一环。雷军透露,小米早在2014年就成立了松果电子,试图通过自研芯片突破技术瓶颈。2017年,首款芯片“澎湃S1”搭载于小米5c上市,初期表现亮眼,但随后因战略失误和管理协同问题陷入困境。2018年,小米不得不暂停手机SoC芯片的研发,转而聚焦小芯片领域,保留技术火种。

复盘松果的失败,雷军认为主要原因在于两点:一是切入点选择错误,自研手机SoC若从中低端入手几乎无望,只有瞄准高端市场才有一线生机;二是自研芯片需要手机团队的全力支持,而松果电子在管理上相对独立,与手机团队的协同困难重重。这些教训为小米后续的芯片战略提供了重要参考。

2021年,小米重启芯片研发,尽管松果失败的阴影仍在,团队通过不懈努力重新组建了队伍。2025年5月,小米推出两款芯片——玄戒O1及玄戒T1,其中玄戒O1搭载于小米15 S pro和小米Pad 7 Ultra,玄戒T1则用于小米S4智能手表。雷军自豪地表示,小米成为中国大陆首家发布3nm制程旗舰芯片的公司,首款旗舰SoC表现达到第一阵营水平。

然而,雷军也清醒地认识到,自研手机SoC是一项长期而艰巨的任务。他透露,至少需要十年时间、投入五百亿资金,玄戒的路才刚刚开始,谈成功还为时过早。他鼓励团队:“芯片是小米成功的必由之路,不干肯定输,不试试怎么知道干不成?”

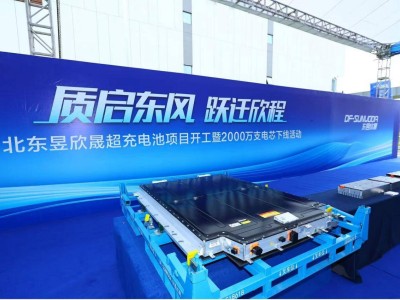

在芯片领域取得突破的同时,小米在汽车制造上也迈出了坚实步伐。雷军分享了小米SU7和YU7车型的研发故事。他透露,2022年夏天是YU7开发的关键期,这款车被视为小米汽车的“最后底牌”。面对市场竞争,小米拒绝“抄作业”,决定开发运动型SUV,而非跟随理想等品牌的大空间SUV路线。

雷军还提到,小米曾拆解三辆特斯拉Model Y进行学习,从零部件到整体设计,逐一研究。他坦言,造车过程中遇到的困难远超预期,尤其是小米汽车发布后,成为全网被黑得最惨的品牌之一。对此,他强烈支持六部委打击黑水军、黑公关的行动,认为汽车产业需要一个风清气正的环境才能持续发展。

在演讲中,雷军还介绍了小米17系列的发布情况。尽管自研芯片取得进展,但小米17系列并未搭载玄戒芯片,而是首发了高通第五代骁龙8至尊版芯片。这款芯片采用第三代3nm制程,CPU主频达到4.6GHz,GPU功耗下降20%,并配备了立体环形冷泵技术,有效降低核心温度。

小米17系列在配置上也有诸多亮点。例如,小米17 Pro系列搭载“妙享背屏”,支持动态通知、AI壁纸、背屏自拍等功能,甚至可以变身游戏掌机。该系列起售价为4999元,相比前代产品有所降价。雷军表示,小米手机这一代的产品力实现了跨代升级,与iPhone 17全系列相比有多处超越。

面对激烈的市场竞争,雷军强调,小米是长跑型选手,时间越长越强大。在中国手机市场,小米打的是持久战。他呼吁行业合作共赢,认为国产汽车都在进步,没必要搞得很难看。小米作为后来者,享受了时代红利,也有责任推动整个行业进步。