近期,固态电池领域动态频发,引发广泛关注。尽管新品不断发布,但全固态电池距离大规模应用仍有较长时间。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图3.0》显示,全固态电池预计2030年实现小规模应用,2035年有望在全球大规模推广,届时其综合性能、成本和环境适应性将更符合消费者需求。

在10月23日举行的2025新能源电池产业发展大会上,欣旺达动力科技股份有限公司中央研究院院长徐中领发布了聚合物固态电池新品“欣·碧霄”,这是欣旺达第一代全固态电池产品,能量密度达400wh/kg。欣旺达电子股份有限公司副总裁兼CSO梁锐表示,全固态电池乐观估计2030年以后可能小批量生产,且会与液态锂电池长期共存。他指出,日本和美国企业曾宣称2027年实现全固态电池产业化,这过于自信,固态电池不可能大规模取代液态锂电池,就像铅酸电池历经100多年仍在应用一样。

为避免市场混淆半固态电池和固态电池,相关主管部门正在酝酿新文件,拟将“半固态电池”统一命名为“固液电池”。半固态电池是部分添加液态电解液的电池,是通往全固态电池的过渡方案。业界对半固态和全固态有明确区分,“半固半液”方案称“半固态电池”,液态电解质更少、更接近全固态的称“准固态电池”。与当下新能源汽车普遍采用的锂离子电池相比,固态电池具有安全性更高、能量密度更高、使用寿命更长、充电速度更快等优势。

不同机构和专家对全固态电池量产时间有不同预测。今年2月,中国电动汽车百人会相关负责人称,在新能源汽车领域,预计2027年全固态电池开始装车,2030年实现量产化应用。在今年第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上,中国科学院院士欧阳明高预计,基于硫化物电解质的第一代全固态电池2025年至2027年量产,能量密度达400瓦时/公斤;第二代产品2027年至2030年量产,能量密度提升至500瓦时/公斤;第三代产品2030年至2035年推出,目标能量密度突破600瓦时/公斤。

在固态电池续航方面,我国取得重大突破。多家主流媒体报道,我国科学家攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难题,使固态电池性能大幅提升。此前100公斤电池最多支持500公里续航,如今有望突破1000公里。东风汽车官方发文称,其作为“国家队”,持续推进固态电池技术研发和产业布局,已取得一系列成果。目前,东风汽车构建了自主可控的固态电池供应链体系,掌握电解质、隔膜、原位固化等核心技术,形成240Wh/kg、350Wh/kg固态电池产品,最高续航里程成功突破1000公里。

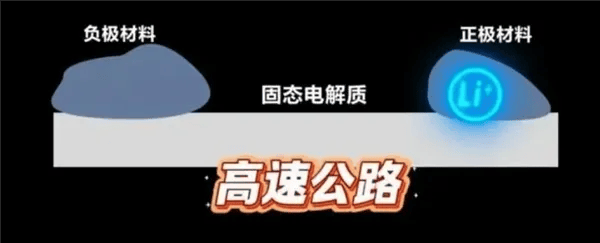

电池充放电依赖锂离子在正负极间“往返跑”,锂离子如同“外卖小哥”,固态电解质是“高速公路”。常用的硫化物固体电解质硬度高、脆如陶瓷,金属锂电极软如橡皮泥,二者贴合时界面坑洼,影响电池充放电效率,这是固态电池未广泛走向市场的原因。如今,我国多个科研团队取得三大关键技术突破,有望解决固固界面接触难题,打通续航瓶颈。

一是“特殊胶水”——碘离子。电池工作时,碘离子会顺着电场跑到电极和电解质接口处,吸引锂离子,填补缝隙和孔洞,使电极和电解质紧密贴合,突破全固态电池实用瓶颈。二是“柔性变身术”。中国科学院金属所的科学家用聚合材料为电解质打造“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽,弯折2万次、拧成麻花状都完好无损。在柔性骨架中加入“化学小零件”,可提升电池储电能力86%。三是“氟力加固”。清华大学的科研团队用含氟聚醚材料改造电解质,氟的“耐高压本事”强,电极表面的“氟化物保护壳”能防止高电压“击穿”电解质。该技术使电池在满电状态下经针刺测试、120℃高温箱测试都不会爆炸,确保安全和续航。