近期,固态电池领域频传新动向,引发市场对新能源汽车技术变革的广泛关注。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图3.0》明确指出,全固态电池预计于2030年实现小规模应用,2035年进入全球大规模推广阶段。这一技术路线图的公布,为行业提供了清晰的发展坐标。

在产业实践层面,10月23日召开的2025新能源电池产业发展大会上,欣旺达动力科技股份有限公司推出首款全固态电池产品"欣·碧霄",其能量密度达400Wh/kg。该公司副总裁梁锐透露,全固态电池量产时间表或推迟至2030年后,且将与液态锂电池形成长期共存格局。他特别指出,日美企业宣称的2027年产业化目标过于乐观,固态电池的商业化进程需遵循技术发展规律。

技术路径的清晰化伴随着概念规范的推进。据第一财经报道,为避免市场混淆,主管部门拟将"半固态电池"更名为"固液电池"。这种部分采用液态电解液的过渡方案,被视为通向全固态电池的重要技术阶梯。业界普遍认为,根据液态成分占比差异,"半固态"与"准固态"存在明确区分标准。

与传统锂离子电池相比,固态电池在安全性、能量密度、循环寿命和充电效率方面具有显著优势。中国科学院院士欧阳明高在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上预测,基于硫化物电解质的第一代产品将于2025-2027年量产,能量密度达400Wh/kg;第三代产品计划2030-2035年推出,目标能量密度突破600Wh/kg。中国电动汽车百人会相关负责人则预计,2027年全固态电池将启动装车应用,2030年实现量产化。

技术突破方面,我国科研团队近期取得重大进展。东风汽车宣布已构建自主可控的固态电池供应链,掌握电解质、隔膜等核心技术,形成240Wh/kg、350Wh/kg两款产品,最高续航突破1000公里。这一成果标志着我国在全固态金属锂电池领域攻克了关键技术难关,使同等重量电池的续航里程实现翻倍提升。

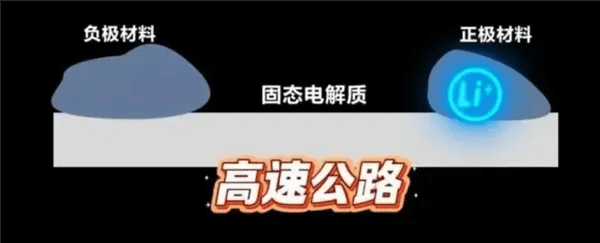

制约固态电池商业化的核心难题在于固固界面接触。科研人员形象地比喻,锂离子在电池中的运动如同"外卖小哥"穿梭,而固态电解质就是其行驶的"高速公路"。当前技术挑战在于,硬度如陶瓷的硫化物电解质与软似橡皮泥的金属锂电极难以完美贴合,导致"道路"坑洼影响充放电效率。针对这一瓶颈,我国科研团队已取得三大突破:

其一,"碘离子黏合技术"通过电场引导碘离子填补界面缝隙,实现电极与电解质的自动紧密贴合;其二,中科院金属所开发的聚合物骨架结构,使电解质具备抗拉耐弯特性,弯折2万次仍保持完整,同时提升储电能力86%;其三,清华大学团队采用含氟聚醚材料改造电解质,形成耐高压保护层,使电池在针刺测试和120℃高温环境下仍保持安全稳定。这些技术突破为固态电池的规模化应用扫清了关键障碍。