生活中,你是否经历过这样的糟心时刻:新买的手机没拿稳,“啪嗒”一声掉在地上,手机壳瞬间裂开;北方寒冷的冬日,家中水管突然爆裂,水漫得到处都是;撕食品保鲜膜时,它总是粘在手上,让人烦不胜烦。

这些看似不起眼的小麻烦,背后却隐藏着一个困扰全球科学家长达百年的难题——如何让塑料既结实又柔韧,还能方便使用?在过去,这个问题的答案是否定的。然而,如今中国吉林大学的一个科研团队,用他们的智慧给出了肯定的答案。

科研人员曾做过这样的尝试:往塑料中加入胶水,就像把面条粘在一起,结果塑料的强度是提高了,但变得又硬又脆,轻轻一掰就碎;又尝试加入润滑油,让分子链像面条一样滑溜溜的,可塑料却变得过于柔软,加工时到处粘连,生产效率极低。

强度和韧性,就像一对天生的冤家,一个世纪以来,科学家们尝试了各种添加剂和配方,却始终无法让它们和谐共存。就在人们几乎要接受这个“宿命”时,吉林大学的科研人员将目光投向了纳米技术。

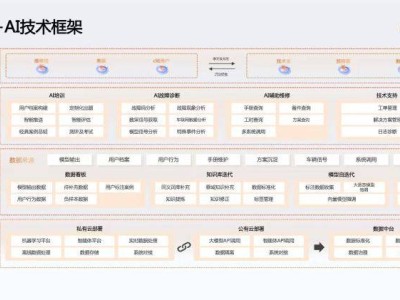

他们创造性地将经过特殊处理的纳米颗粒均匀地融入塑料中。这些纳米颗粒就像一个个微型的“万向轴承”或“弹性铆钉”,将原本松散的分子链巧妙地连接起来,形成了一张看不见的“钢筋网”,大大提高了塑料的强度。

而当塑料受到强烈冲击时,这些纳米颗粒又会像微型“减震器”一样滑动、位移,将冲击力分散,从而保持了塑料的韧性。更神奇的是,它们还解决了加工时机器被黏的问题,让生产过程变得异常顺畅。

研究数据显示,经过这种纳米技术改造的塑料,综合性能直接提升了30%。这一突破,让许多生活中的难题迎刃而解。

比如,你家新换的PVC水管采用了这种新技术。窗外是零下二十度的严寒,寒风呼啸,而你在温暖的房间里安心地追剧,完全不用担心水管会爆裂。因为这种新材料的低温抗冲击强度提升了30%以上。

再比如,你新买的手机壳又薄又美观。走在路上,手机不小心掉落,你心里一紧,但捡起来一看,手机壳竟然毫发无损,连个划痕都没有。它能够轻松承受1.5米高度的跌落,给你满满的安全感。

还有你驾驶的电动汽车,保险杠和车门内饰板都采用了这种纳米增强塑料。车身重量减轻了15%,续航里程更远,也更省电。同时,抗冲击能力提升了30%以上,遇到碰撞时,能更好地保护你和家人的安全。

甚至你喝完的饮料瓶,投进可回收垃圾桶后,也能实现高价值循环。工厂在回收料中掺入一些纳米颗粒,其性能就能恢复到新料的90%,然后被做成崭新的洗衣液瓶、儿童玩具等。

目前,吉林大学的团队已经与多家大企业展开合作,开始小批量生产。预计在三到五年内,随着成本的降低,这些曾经让人头疼的生活难题,都将因为这项中国方案而得到解决。

无数科研人员夜以继日的付出,让一个百年难题变成了可以改变生活的现实。让我们为这些科学家点个大大的赞!