法国核能企业法马通公司近日与意大利新技术、能源和可持续发展署(ENEA)签署合作备忘录,双方将联合研发适用于月球极端环境的核裂变反应堆技术,为未来月球基地提供稳定能源支持。这一合作标志着欧洲在太空核能领域迈出关键一步,旨在解决月球长期驻留的能源难题。

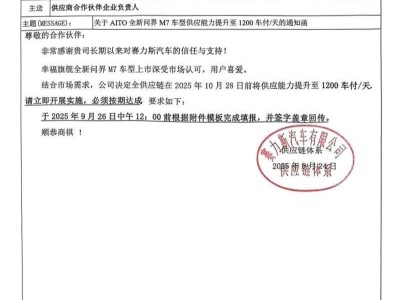

法马通与ENEA签署月球核反应堆合作备忘录(ENEA官网图)

根据协议内容,合作将聚焦三大技术方向:一是优化核反应堆燃料配方,提升效率与安全性;二是研发能承受太空极端温度、辐射及微重力环境的新型材料;三是利用3D打印技术制造反应堆关键部件。法马通强调,核反应堆具备在月夜持续供能的能力,可解决太阳能发电受限于14天漫长黑夜的瓶颈,为人类长期驻月提供可靠能源保障。

意大利在月球能源探索领域表现积极。2024年,该国航天局启动“塞勒涅”(Selene)项目,计划开发小型核裂变反应堆。作为项目牵头方,ENEA此次与法马通的合作被视为意大利实现月球永久基地目标的重要技术储备。目前,欧洲多国正通过此类合作提升太空核能技术成熟度,以在人类重返月球及火星探测竞赛中占据优势。

月球环境对能源系统提出严苛挑战。月表无大气层,昼夜温差达300℃,两极陨石坑阴影区终年无光,传统太阳能发电难以满足需求。中国航天领域专家指出,核反应堆电源可将热能转化为电能,不依赖光照条件,且功率覆盖范围广(千瓦至兆瓦级),体积小、储能高,是深空探测任务的核心能源方案。

美国已将核反应堆列为月球及火星基地能源首选。今年8月,美国航天局(NASA)代理局长肖恩·达菲宣布,计划在2030年前部署100千瓦级月球核反应堆。然而,航天业内人士质疑该时间表过于激进,指出从工程设计、辐射防护到低重力环境运行,每一环节均面临技术瓶颈。目前尚无企业能独立完成核反应堆研发、航天设备集成及电力转换系统开发的全链条技术。

空间核能安全亦是关注焦点。历史上曾发生数次核反应堆相关事故,促使各国在推进技术时更加谨慎。中国航天报分析认为,美国若要实现目标,需组建跨领域团队整合核工程、航天设备及热管理等技术,并满足通信、传感器等系统的严苛指标。

在月球核能领域,国际合作呈现多元化趋势。截至今年4月,17个国家和国际组织、50余家科研机构已加入中国发起的国际月球科研站计划。该科研站分为两阶段建设:2035年前完成基本型,2045年前拓展为可长期自主运行、短期有人参与的综合性设施,具备地月往返、能源供应、科考等功能。

俄罗斯亦表达合作意愿。2024年,俄国家航天集团总裁尤里·鲍里索夫透露,正考虑与中国在2033年至2035年间联合建造月球核电站。今年5月,中俄签署合作备忘录,明确核电站将为国际月球科研站提供能源支持,该科研站预计2036年建成,并将测试长期无人操作技术,为人类月球驻留奠定基础。