在柯伊伯带边缘,一座无人值守的探测站正执行常规光谱扫描任务。第47次扫描时,仪器突然捕捉到一组异常脉冲信号——这些信号的频率在2.3至2.7赫兹间波动,既不符合已知小行星的引力扰动特征,也与星际尘埃的散射模式存在本质差异。更令人费解的是,信号强度竟会随着探测站投放的能源晶体能量输出变化而同步波动,仿佛某种未知存在正在对人类活动作出回应。

这一发现迅速引发科学界的联想。2017年,太阳系曾迎来一位不速之客——雪茄状天体“奥陌陌”。它既无彗发也无磁场,却展现出非引力加速现象。当时,哈佛团队提出“外星光帆”假说,认为其可能是人工制造的探测器;而MIT团队则坚持这是彗星冰蒸发导致的自然推力。双方争论至今未决,如今柯伊伯带的异常信号,是否暗示着另一个超出现有理论框架的存在?

文献梳理进一步加剧了困惑。2018年,欧洲南方天文台在猎户座星云检测到类似能量响应信号,将其归因于星际介质的特殊电离现象;但2022年,中国天眼团队在同一区域观测后,却得出这是未知天体发出的“人为信号”的结论。矛盾的核心在于信号的规律性:前者认为周期性是自然形成的,后者则坚持只有智慧活动能产生如此精准的波动。或许,双方都只触及了真相的局部。

传统的被动观测法在此次研究中彻底失效。连续11天的定向监测中,数据要么模糊不清,要么出现无规律跳变,仿佛在聆听一台老旧收音机中的加密电台,只能捕捉到零星杂音。面对困境,研究团队决定采取主动策略——投放能源晶体作为能量诱饵,试图与潜在的存在建立联系。

这些晶体是团队耗时两年研发的成果,其核心成分参考了理论中的“超晶”结构,用类金刚石板包裹着能缓慢释放能量的特殊物质。调试投放装置时,一个细微的偏差几乎导致实验失败:能量输出端口存在0.03毫米的偏移,这会导致晶体在太空中提前崩解。团队连续4个通宵测试了7种校准方案,直到第15次尝试才成功解决问题。

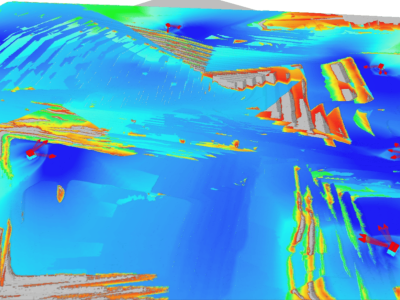

实验设计采用了“双重对照”策略:同时投放3组晶体——A组维持稳定能量输出,B组间歇性释放能量,C组则是不具能量的惰性晶体作为空白对照。本想通过这种方式排除宇宙环境的干扰,却没想到意外就此发生。投放后的第48小时,监测仪突然传来刺耳的警报:A组晶体的能量输出曲线断崖式下跌,从稳定的1200太焦/秒骤降到接近零;B组的能量波动则变得异常剧烈;更奇怪的是,空白对照的C组晶体周围,出现了从未记录过的未知粒子信号。

第72小时,远程摄像机捕捉到了更惊人的画面:几个黑色的模糊身影围绕着A组晶体活动。它们大约半米长,外形像扭曲的凝胶体,当其中两个身影碰撞在一起时,竟瞬间融合成一个更大的个体,宛如两滴水银相遇后合为一体。实验室里,所有人都屏住了呼吸,只剩下仪器的蜂鸣声在空气中回荡。

初步观测证实,这些生物是被能源晶体吸引而来,但它们拼接身体的行为却无法用现有理论解释。是为了获取更多能量?还是某种交流方式?当研究团队调整B组晶体的释放频率时,这些生物立刻做出了反应——三个个体迅速拼接成一个整体,朝着能量源快速移动。这表明它们的拼接行为与能量信号直接相关,但背后的机制仍是未解之谜。

研究团队将这些“神秘访客”列为研究核心,通过高分辨率成像发现,它们的身体由无数微小的单元构成,拼接时这些单元会像拼图一样精准咬合,不存在任何缝隙。这种结构类似于地球上的黏菌,但复杂程度远超想象。更令人意外的是,当A组晶体彻底耗尽能量后,那个由多个个体拼接而成的生物并没有离开,反而开始拆解身体——先是分成两个,接着又分成四个,最终回到了最初的形态。这与研究团队的预期完全相反:如果它们是为了掠夺能量,为何不转向仍有能量的B组晶体?

进一步分析揭示了更多细节:这些生物拼接时,体内的能量传导效率会提升3倍以上,就像把分散的电池串联起来获得更强的电力。但它们似乎不会无限制拼接,最多只能由6个个体组成一个整体,超过这个数量就会自动拆分。这背后是否存在某种物理限制?它们的身体单元之间又是如何实现能量同步的?

目前,研究团队仅证实了这些生物对特定频率的能量信号有响应,且能通过拼接身体提升能量利用效率,但它们的起源、生理结构以及是否具有智慧,都还是未解之谜。有成员推测它们来自某颗“氢海行星”,依靠吸收宇宙中的能量粒子生存;也有人认为它们可能是某种外星文明制造的“能量收集器”。

此次研究如同打开了一扇通往新科学领域的大门,门后隐藏着更多未知的奥秘。下一步,研究团队计划改进晶体的能量释放模式,测试这些生物对不同能量类型的反应,或许能找到解读它们行为的关键钥匙。宇宙中是否还有更多类似的未知生物?它们的存在会不会改写我们对生命形态的认知?这些问题,还需要更多的观测和研究来解答。