我国科研团队在固态电池领域实现关键技术突破,为全固态金属锂电池的商业化应用扫清核心障碍。这项被业界视为“下一代动力电池核心”的技术,将推动新能源汽车续航里程从现有500公里向1000公里跨越,为解决用户里程焦虑提供有效方案。

与传统锂离子电池相比,固态电池采用固态电解质替代液态电解液,带来三方面显著优势:其一,能量密度提升使同体积电池储存电量翻倍;其二,固态结构消除漏液风险,热稳定性提升3倍;其三,电极损耗降低使循环寿命延长50%以上。这些特性使固态电池成为新能源汽车、消费电子等领域的理想选择。

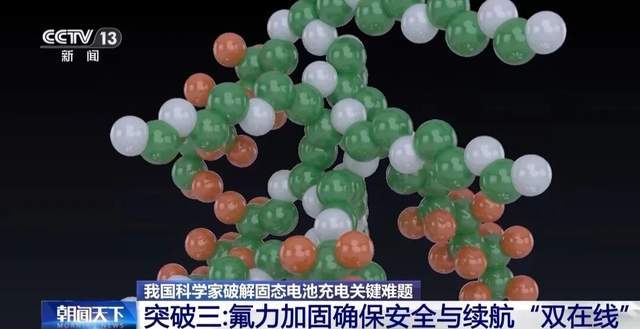

技术突破前,界面贴合问题长期制约固态电池发展。硫化物固态电解质硬度高、脆性大,而金属锂电极质地柔软,二者接触时易形成微观孔隙,导致锂离子传输受阻。研究显示,这种接触缺陷会使电池充放电效率降低40%,成为产业化必须攻克的难关。

针对材料特性差异,科研团队提出三大创新方案:一是开发梯度界面层技术,通过纳米级材料复合实现两种材质的紧密结合;二是构建柔性支撑框架,采用聚合物材料为电解质提供缓冲结构,经测试可承受2万次弯折不变形;三是设计氟化物保护涂层,在电极表面形成耐高压屏障,使电池通过针刺实验和120℃高温存储测试。

在应用场景方面,固态电池展现出广阔前景。消费电子领域,手机续航时间有望从1天延长至3天,智能穿戴设备可实现月充使用;新能源汽车领域,高端车型将率先搭载固态电池,预计3-5年内形成规模化生产能力。行业专家指出,技术迭代将遵循“高端先行、逐步普及”路径,最终覆盖全价位车型。

成本问题仍是产业化关键。当前固态电解质原材料价格较传统电解液高出2-3倍,且生产环境洁净度要求提升1个数量级。不过随着产业链协同创新,通过材料配方优化、设备国产化等措施,预计5年内成本可降至现有锂电池的1.2倍,最终实现平价替代。

用户调研显示,87%的消费者期待固态电池技术落地,其中63%关注新能源汽车续航提升,24%期待消费电子产品续航改善。这项技术突破不仅解决产业痛点,更回应了市场对安全、高效能源方案的迫切需求,标志着我国在新型电池领域占据国际领先地位。