在新能源汽车领域,固态电池正成为备受瞩目的焦点。作为下一代锂电池的核心技术方向,它在新能源汽车、低空经济等领域展现出巨大的应用潜力。近期,我国科研团队和企业在固态电池研发上不断取得突破,让固态电池的商业化前景愈发清晰。

10月19日,国轩高科在互动平台透露,其金石全固态电池已迈入中试量产阶段,并且2GWh量产线的设计工作也已启动,目标是在年底前完成相关设计定型。这一消息无疑为固态电池的商业化进程注入了新的动力。

此前,我国科学家在全固态金属锂电池领域取得了重大进展,成功攻克了“卡脖子”难关。这一突破有望让新能源汽车的续航里程从最多500公里大幅提升至1000公里以上,打破了续航瓶颈,为新能源汽车的发展开辟了新的空间。

近年来,我国科研团队在固态电池领域成果丰硕。中科院物理所联合多家科研团队开发出一种“特殊胶水”——碘离子。在电池工作时,碘离子能顺着电场移动到电极和电解质的接口处,主动吸引锂离子填满缝隙和小孔洞,使电极和电解质紧密贴合,有效突破了全固态电池走向实用的最大障碍。

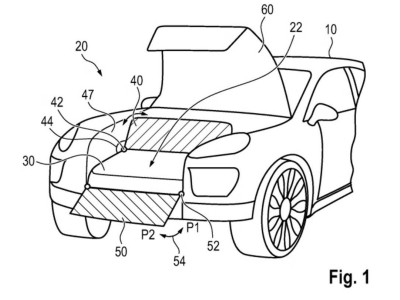

不过,固态电池的发展并非一帆风顺,仍面临着严峻的挑战,其中寿命问题是制约其商业化进程的关键短板。今年5月,同济大学罗巍团队与合作者在《科学》杂志上发表了相关研究成果,深入分析了固态锂电池金属锂负极的疲劳失效现象。

研究发现,金属锂负极在循环机械载荷作用下,会发生因疲劳导致的失效。同时,固态电解质内部的缺陷,如晶界、孔洞等,会诱导锂金属析出并互连形成电子通路,进而引发固态电池短路。这一过程分为软短路和硬短路两个阶段,最终导致固态电解质彻底丧失绝缘能力,出现不可逆的硬短路。

如果能够攻克这些难题,电动汽车相较于传统燃油车的优势将更加显著,传统燃油车的市场空间可能会进一步被压缩。