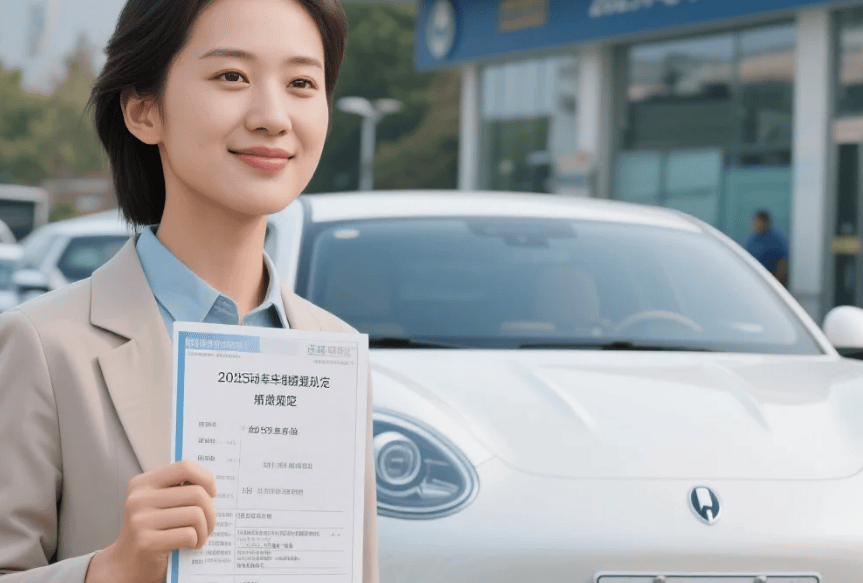

“本以为新车提回家,上牌就是走个流程,没想到差点卡在第一步。”刚经历完电动汽车上牌流程的李先生,提起上周的遭遇仍有些哭笑不得。他购买的某新势力品牌跨界车型,因未接入“新车预查验”系统,不得不从线上办理转为线下验车,光是往返车管所就耗费了近半天时间,还因请假耽误了工作。

这场“上牌风波”背后,是2025年全面推行的电动汽车上牌新规。记者走访多家车管所发现,新规核心变化在于“线上化”,但实际操作中仍存在诸多隐性门槛。以“新车预查验”系统为例,目前仅有三十余家主流车企完成接入,小众品牌或新上市车型仍需线下验车。车管所工作人员透露,近期每天都会遇到因未确认车辆状态而白跑的车主,“有的销售为了促成交易,会模糊告知‘能线上办’,但实际系统里根本查不到车辆信息。”

材料提交环节的“无纸化”改革,虽简化了流程,却对信息同步提出了更高要求。公安、税务、保险部门的数据共享,让车主无需携带纸质证明,但前提是4S店需在24小时内上传购车发票、合格证等关键信息。家住朝阳区的王女士就因4S店员工漏传发票,在“交管12123”App选号时连续三次提示“信息无效”,最终不得不联系销售补传材料,耽误了原本计划的提车日。

保险环节的调整同样引发关注。新规明确要求,车主需先购买交强险并完成系统信息同步,方可进入上牌流程。这一变化让部分试图“先上牌后补险”的车主吃了苦头。市民张先生回忆,他原本想通过熟人购买折扣保险,结果到了车管所因系统查不到保单被拒,只能临时购买保险后再返回办理,“来回跑了三趟,光是油钱就花了不少。”

线上选号虽便捷,但“预查验”状态成为关键。车主需在App选号前,通过“新车上牌”模块输入车辆识别代码,确认系统显示“已预查验”方可操作。某互联网公司员工陈女士就因未提前核查,选中心仪号码后因车辆未完成预查验导致号码作废,只能重新排队。“系统提示很隐蔽,不仔细看根本注意不到。”她无奈表示。

不过,对于符合条件的车主而言,新规确实带来了效率提升。购买主流品牌车型的周先生,全程通过手机完成选号、缴费和牌证寄递,从提交申请到收到牌照仅用时40分钟。“连安装工具都寄来了,自己拧几个螺丝就搞定,比去车管所排队省事多了。”他对比同事的线下办理经历,感慨“信息差”带来的体验差距。

车管所工作人员建议,车主可通过“交管12123”App的“新车上牌”模块提前自查,若提示“车辆未预查验”,需立即联系4S店确认信息上传,或直接预约线下办理。对于材料审核环节,工作人员特别提醒:“身份信息、购车发票、保险单必须完全一致,哪怕一个字母错误,系统都会自动退回,处理起来非常耗时。”

在保定等新规试点城市,部分车主已体验到“极速上牌”服务。市民刘先生仅用12分钟就完成所有流程,他坦言:“前提是材料齐全、车辆在预查验名单里,否则任何环节出问题都会拖慢进度。”这种“快与慢”的对比,正成为新规落地初期的典型写照。