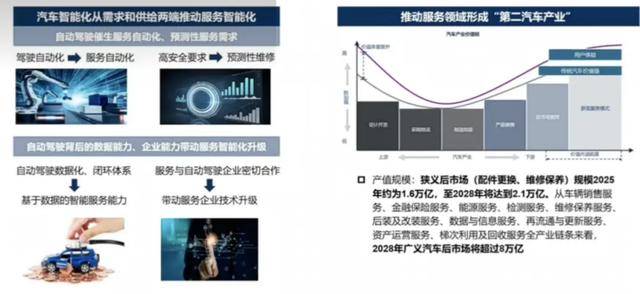

在首届自动驾驶出行生态论坛上,行业专家达成共识:2025年至2027年将成为自动驾驶技术规模化商用的关键窗口期。随着L3级自动驾驶技术加速落地,一个融合汽车制造、数字技术与智能服务的新型产业生态正在快速成型。车百会理事长张永伟预测,到2028年,汽车服务业将突破8万亿元规模,形成与整车制造并驾齐驱的"第二汽车产业",其核心驱动力正是智能化服务生态的爆发式增长。

这场变革正从停车场景率先突破。科拓股份总裁孙龙喜指出,封闭可控的停车场环境为自动驾驶提供了理想试验场。通过重构空间布局,设置落客区、等候区等功能模块,配合车机端自动缴费系统,可实现30%以上的车位利用率提升。更值得关注的是,其管理的全国4000余个停车场网络已具备城市级调度能力,例如引导医院就诊车辆自动停入周边小区空闲车位。这种"车的视角"重构,正在将传统停车场转化为智能交通枢纽。

充电生态的升级同样引发行业关注。万帮数字能源CEO李宏庆强调,自动驾驶车辆需要"无感充电"能力支撑连续运营。其提出的"车-桩-网-云"协同方案,通过底盘传导充电和侧方机械臂两大技术路线,实现从自动泊入到无感结算的全流程自动化。在北京宝马充电站等场景的落地测试显示,该系统可兼容60余款车型,机械臂对接耗时仅40秒,较传统充电效率提升3倍以上。这种技术演进正在推动充电体验从"即插即充"向"即泊即充"跨越。

汽车后市场服务模式正经历颠覆性重构。途虎养车联合创始人胡晓东透露,与华为合作的"无感养车"项目已进入实测阶段:车主通过APP下单后,车辆可自主完成导航、进店、服务、结算全流程。这种模式将传统洗车50-70分钟的耗时压缩至20分钟以内,其中60%的等待时间被彻底消除。更深远的影响在于,服务重心正从被动维修转向主动预警,通过车载系统实时监测车辆状态,实现个性化养护方案推送。

保险业的变革更具范式突破意义。中国人保个人非车险部副总经理倪宏指出,自动驾驶将重构风险评估体系,保险责任主体从驾驶员扩展至车企、算法供应商等多元主体。基于全生命周期数据的动态定价模型,正在取代传统基于驾驶行为的评估方式。人保已推出覆盖辅助泊车、代步车服务等五大场景的创新险种,未来将形成"驾驶员+车企+供应商"的多元责任体系,定价依据也将升级为实时驾驶数据与系统性能指标。

在这场生态重构中,跨产业协同创新成为关键。引望智能驾驶推出的"乾崑"开放平台,通过整合充电、停车、保险等标准化服务模块,为生态伙伴提供技术赋能。闪送副总裁杜尚骉展示的"有人化服务"方案,则通过300万骑手网络解决了全自动充电的"最后一米"难题,实现1分钟响应、10分钟上门的服务标准。这种"技术+人力"的混合模式,为完全无人化过渡阶段提供了创新解决方案。

《自动驾驶出行生态2025》白皮书系统梳理了技术落地的多维度价值:在停车领域可提升30%空间利用率,充电环节实现电网负荷"削峰填谷",后市场服务降低60%等待时间,保险业减少94%交通事故风险。这些数据背后,是汽车从交通工具向"智能移动空间"的属性蜕变——当车辆具备自主决策能力,其承载的不仅是人员货物,更是能源、信息、商业服务的综合载体。