巴黎的埃菲尔铁塔曾因“大而无用”饱受争议,却在承担军事通信、广播发射等功能后成为技术浪漫的象征。蚂蚁集团在科技探索的道路上,同样面临愿景与现实的落差——尽管长期布局支付、隐私计算、自研数据库等领域,却始终未能找到能被亿级用户高频使用的核心入口。11月18日,蚂蚁推出的全模态通用AI助手“灵光”,或许正是其突破这一困境的关键尝试。

灵光主打“30秒自然语言生成小应用”,支持动态3D、视频、地图等全模态内容输出,采用多智能体协作架构,可生成“可执行、可互动、可调用后端能力”的AI小程序。与早期依托支付宝小程序试水的AI应用不同,灵光直接以独立应用形式上线各大应用商店,标志着蚂蚁在AI战略上的范式转变——不再局限于支付宝生态内探索,而是试图通过独立入口构建新的用户连接。

蚂蚁此前曾尝试在支付宝内打造AI2C入口,如医疗信息连接工具AQ、拍照交互应用“探一探”、生活服务助手“支小宝”等。然而,这些应用或因组织调整成为核心业务,或因功能同质化淹没在海量插件中。据第三方数据,截至9月,仅理财类应用“蚂小财”月活规模进入行业前十,且复合增长率偏低。这反映出支付宝作为工具型产品的天然局限:用户停留时间短,难以沉淀情感连接与使用习惯。

支付宝的支付属性决定了其增长逻辑围绕“用完即走”展开。尽管尝试通过社交、短视频、创作者生态等内容运营延长用户停留时间,但这些功能更像“铁塔外壁的装饰”,未改变产品核心结构。相比之下,AI应用需要的是“留量”——基于停留时长的高频互动与情绪连接。支付宝的支付工具属性,使其难以满足这一需求。

独立应用策略的成效已在部分案例中显现。以AQ为例,其跳出支付宝生态后,9月复合增长率达83.4%,在规模前十的AI应用中增速领先。但AQ受限于医疗赛道,难以承载蚂蚁更广泛的用户需求。灵光的推出,则被视为蚂蚁构建泛化C端入口的关键一步——通过沉淀用户、积累关系、建立新习惯,填补支付宝生态外的空白。

灵光的核心创新在于“可执行性”。区别于传统AI助手“搜索-聚合-提供方案”的交互链路,灵光通过“闪应用”功能,允许用户用自然语言生成可修改、可交互的小程序,并调用外部接口实现功能封装。例如,用户要求“制作测试声场的应用”时,灵光可调用可视化工具接口生成界面。这种能力与支付宝的支付、生活服务等基建高度契合,将蚂蚁的“执行力”转化为AI时代的“行动力”。

然而,灵光的“闪应用”仍面临挑战。技术层面,其不支持外部接口调用,限制了面向开发者的扩展能力;用户层面,普通用户难以精准描述需求,导致生成的应用多停留在“玩具”阶段。但长期来看,将用户需求拆解、执行复杂调度并多模态展示的能力,可能成为AI时代的图形用户界面(GUI)雏形。蚂蚁的意图在于,通过灵光将过去20年积累的交易、任务执行能力,转化为AI2C时代的核心入口。

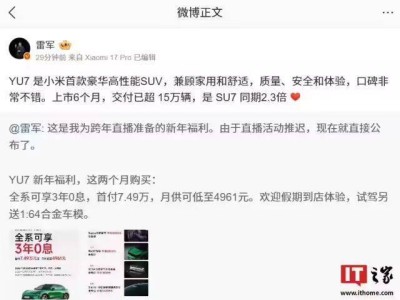

灵光的首日下载量突破20万,验证了市场对“可执行性”的初步认可。但蚂蚁的突围之路并非坦途。在AI2C入口竞争中,微信元宝依托社交网络与内容生态,抖音豆包凭借短平快的内容刺激用户时长,手机厂商则通过系统级权限垄断底层入口。蚂蚁的优势在于支付与生活服务的基建能力,但若想在独立应用中复刻这一优势,仍需突破资源整合的瓶颈。

灵光的产品形态尚处萌芽期。其“闪应用”功能可借鉴图文大模型的提示词优化路径,甚至发展成AI小应用市场;实时视频流解析能力若与蚂蚁布局的具身智能结合,或能成为物理世界的AI信息解释层。正如埃菲尔铁塔从“无用高塔”蜕变为科技载体,蚂蚁的科技叙事能否通过灵光从技术堆砌转向功能落地,仍需时间检验。但可以确定的是,蚂蚁已不再满足于在支付宝生态内投石问路,而是选择让新入口在更广阔的土壤中生长。