在浙江乌镇举办的2025年世界互联网大会上,人形机器人成为全场焦点。从曾经堪比一线城市房价的昂贵设备,到如今价格下探至万元级别,中国机器人产业正经历一场颠覆性变革。这场变革不仅体现在价格层面,更在于技术突破与生态构建的双重跃迁。

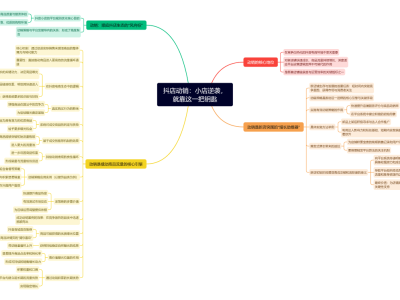

展会现场,多家企业推出的新品引发关注。松延动力推出的"小布米"以9998元的定价刷新行业底线,加速进化的Booster K1和宇树科技的Unitree R1 AIR均将价格锁定在2.99万元区间。这些产品不仅具备图形化编程能力,还构建了完整的开发生态,可应用于教育、科研、赛事等多个场景。价格与性能的双重突破,标志着人形机器人正式叩开消费级市场大门。

支撑这场变革的是中国制造业的深厚积淀。高精密减速器、伺服系统等核心零部件的国产化率持续提升,2025年前三季度工业机器人产量达59.5万台,服务机器人产量突破1350万套,均超2024年全年水平。松延动力创始人姜哲源透露,通过提高零部件自研比例、优化材料结构设计和依托本土供应链优势,"小布米"成功将成本压缩至万元以内。

价格竞争背后,是企业对生态建设的深远布局。加速进化CEO程昊指出,当前市场缺乏适合二次开发的平台型产品,低价策略旨在吸引更多开发者参与技术研发。这种思路与新能源汽车产业路径异曲同工——通过规模化生产降低成本,最终构建起涵盖零部件生产、组装调试的完整产业链。

技术融合正在为机器人注入新动能。智源研究院发布的Emu3.5多模态大模型,使人形机器人从"预设场景执行"迈向"泛化环境适应"。展会现场,某品牌仿生机器人因行走姿态过于逼真,引发观众对其是否为真人扮演的猜测,工作人员不得不现场拆解腿部结构以证真伪。这种"拟人化"突破,结合AI技术的智能交互能力,正在重塑机器人的应用边界。

市场数据印证着这场变革的力度。近一个月内,京东平台新增超百款智能机器人产品,具身智能机器人成交额同比增长757%。当机器人像家电一样普及,其催生的将不仅是单一产品市场,而是涵盖硬件制造、软件开发、场景服务的万亿级产业生态。这场由中国企业引领的机器人革命,正在重新定义人机共生的未来图景。