据央视新闻报道,我国科研团队在气象预报领域取得重大突破,全球首个气溶胶-气象耦合预报人工智能模型在兰州干旱气象研究所完成业务准入测试并进入试运行阶段。该模型通过创新技术手段,显著提升了西北地区沙尘天气的预报精度,为防灾减灾提供了更可靠的科学依据。

沙尘天气预报长期面临技术挑战,其形成与演变过程受地形、风场、湿度等多重因素共同作用,且沙尘颗粒的物理特性随环境变化呈现高度复杂性。传统预报模型难以精准捕捉这些动态变化,导致局地沙尘过程的预报时效性和准确性受限。新投入运行的模型通过引入人工智能技术,实现了对沙尘天气的智能化模拟与预测。

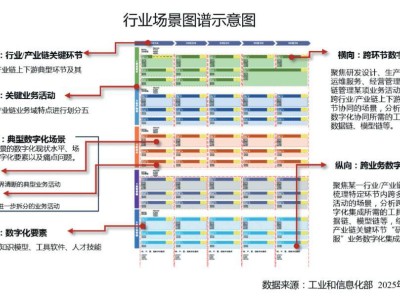

该模型的核心创新在于采用气溶胶-气象耦合技术,将悬浮在大气中的沙尘、PM2.5等颗粒物与温度、气压、风速等气象要素视为统一系统,通过分析它们之间的相互作用关系,构建起更贴近实际的预报模型。例如,风力强度直接影响沙尘的起沙量与扩散范围,而湿度变化则通过改变颗粒物沉降速度影响其滞空时间;反过来,大量沙尘聚集会削弱太阳辐射,导致近地面温度下降,进而改变局部气象条件。

在性能表现上,该模型展现出显著优势。它可在1分钟内完成未来5天的全球环境气象预报,覆盖54个关键参数,空间分辨率达到5公里级。这意味着预报系统能够更细致地刻画沙尘天气的空间分布特征,尤其是对局地突发性沙尘过程的捕捉能力大幅提升。模型还同步提供硫酸盐、黑炭等多类气溶胶的光学厚度与质量浓度数据,为空气质量监测和污染防控提供了重要参考。

西北地区作为我国沙尘天气高发区,该模型的试运行将直接惠及当地生态环境保护与民生安全。通过提前预警沙尘暴的强度、路径和持续时间,相关部门可更高效地组织防护措施,减少沙尘对交通、农业和公众健康的影响。这一成果标志着我国在环境气象预报领域达到国际领先水平,为全球气象科技发展贡献了中国智慧。