随着新能源汽车市场的蓬勃兴起,超快充技术正以前所未有的速度席卷整个行业。无论是家用轿车还是商用车辆,超快充技术都已成为业界热议的焦点,预示着超快充电池新时代的到来,一场关于超快充电池的市场风暴正在酝酿之中。

5月20日,国内超快充电池领域的佼佼者巨湾技研,在新国标充电标准发布后,率先进行了行业公开测试。测试结果显示,经过软件迭代的巨湾技研超充电池产品,在性能上实现了显著提升,相较于行业领先水平,依然保持着明显优势,彰显出其在超快充技术领域的领头羊地位。

2024年底,大功率充电新国标正式出台,对充电接口的电压和电流做出了明确规定。电流上限从250A跃升至800A,电压上限则从1000V提高至1500V,这一标准涵盖了充电桩枪头与车载充电插座。新国标在保障充电安全的同时,也兼顾了成本效益与能效,既为充电安全预留了充足空间,又确保了新旧国标接口的兼容性,避免了因电流提升导致的元器件升级成本激增。

在首次公开测试中,巨湾技研凭借其成熟的超充电池产品,通过软件升级,实现了性能的飞跃。在800A国标充电桩的测试环境下,其XFC极快充电池从5%至63%的电量仅需3分58秒,比兆瓦闪充标称时间快了62秒;5分钟内充入54.54kWh电量(5%-78% SOC),平均充电倍率高达8.8C,甚至超越了友商在1000A非国标桩上的表现。搭载该电池的2022款AION V Plus车型,在软件升级后,0-80% SOC区间的持续平均倍率超过8C,20%-70% SOC区间更是能突破更高倍率。

巨湾技研总裁裴锋表示,超快充将成为电动车的标配,正如手动挡升级为自动挡一样,“无超充,不电动”的时代正在加速到来。800A的电流规定是当前我国直流充电接口电流能力的稳妥之选,它综合考虑了安全性、成本及能效。巨湾技研在产品研发过程中,始终将实际应用场景纳入考量,以高标准技术打造卓越的硬件性能。此次充电新国标的升级,让巨湾电池展现出了独特优势,仅需软件更新,便能充分释放硬件的强劲性能。

在超快充技术的较量中,巨湾XFC极快充电池展现出了独特的技术理念。它减少对峰值功率的依赖,强调恒定、可持续的充电功率。裴锋认为,能否在0-80%SOC快充区间实现全过程高功率超充,是检验超快充技术的硬核标准。巨湾XFC极快充电池虽具备峰值16C的能力,但采用全程恒流充电策略,测试中均值倍率稳定在8.8C。相比之下,一些超充电池采用非恒流充电策略,初期峰值电流高达1000A,充电倍率可达10C甚至更高,但随后C率持续下降。这种策略虽然峰值上限高,但需要更大、更昂贵或非标的充电桩,以及非标的车载充电插座,限制了其适用性。

凭借先进的材料工艺和创新的结构设计,巨湾XFC极快充/超快充电池还具备长寿命的特点。在常温超快充循环测试中,其循环次数高达3000次,且在频繁的超充使用过程中,电池衰减程度小,能始终保持稳定的性能输出,长期使用可靠性更有保障。目前,在巨湾电池健康监测平台后台,行驶里程最长的电池包已超过31万公里,且状态良好,衰减程度低于5%。

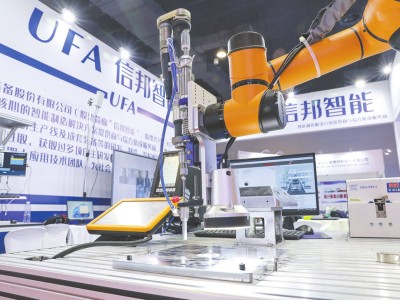

超快充电池对制造工序有着极高的精度和可靠性要求。巨湾技研正加速推进高端产能建设,其超快充动力电池专业工厂于2022年5月启动建设,2024年已实现全面投产,标志着巨湾技研率先实现了超快充/极快充动力电池的规模化量产。

在适应充电新国标、加速推动超充普及的同时,巨湾技研还在高能密和高倍率双体系下,研发新一代固态电池技术。其固态电池最高能量密度能达到450Wh/kg,最高充电倍率可达6C。裴锋介绍,巨湾技研已获得国家级重大项目支持,成为“固态电池复合固态电解质研发与产业化生产”的承接单位,有望在3-5年内实现“超快充+高能量密度”的双重突破。

此次测试不仅验证了巨湾技研超快充技术的领先性和可持续性,还展示了其通过硬件预留升级空间、以软件迭代释放性能的策略,避免了用户因“参数竞赛”而陷入技术贬值的焦虑。在竞争激烈的超充市场中,科学的充电速度评估应基于宽电量区间的平均倍率或电能增量,而非单一的峰值参数。巨湾技研将继续以安全、效率、成本的最优平衡,树立行业技术标杆,为新能源汽车产业的高质量发展提供核心驱动力。