在万众瞩目的期待中,GPT-5于北京时间8月8日凌晨正式揭晓面纱。这一日子本身就寓意吉祥,而发布会的内容更是丰富多彩,不仅展示了多项跑分评测,还推出了一些炫目但日常实用性有限的小应用,同时向开发者等专业群体分享了极具价值的案例。

无论我们对ChatGPT持何种评价,其在人工智能历史上的地位已然不可动摇,正如iPhone在智能手机发展史上的里程碑意义。然而,从另一个角度来看,当下的智能手机,无论是苹果还是安卓阵营,新版本之间的进步已难见跨越式的飞跃。

GPT系列的发展历程亦是如此。从2018年6月的GPT-1,到2019年2月的GPT-2,再到2020年问世的GPT-3,直至2023年发布的GPT-4,每一次迭代都伴随着时间的推移。而GPT-4相较于其前身GPT-3.5,实现了几个关键性的跨越:

首先,它具备了多模态识别图片的能力;其次,上下文处理长度从大约4000个token增加到12万个;再者,生成的文本更加人性化,显著减少了机械感。

正是基于GPT-3到GPT-4的显著能力提升,过去两年间,无论是从业者还是普通用户,都对GPT-5抱有极高的期待。那么,GPT-5究竟带来了哪些变化呢?让我们逐一探讨。

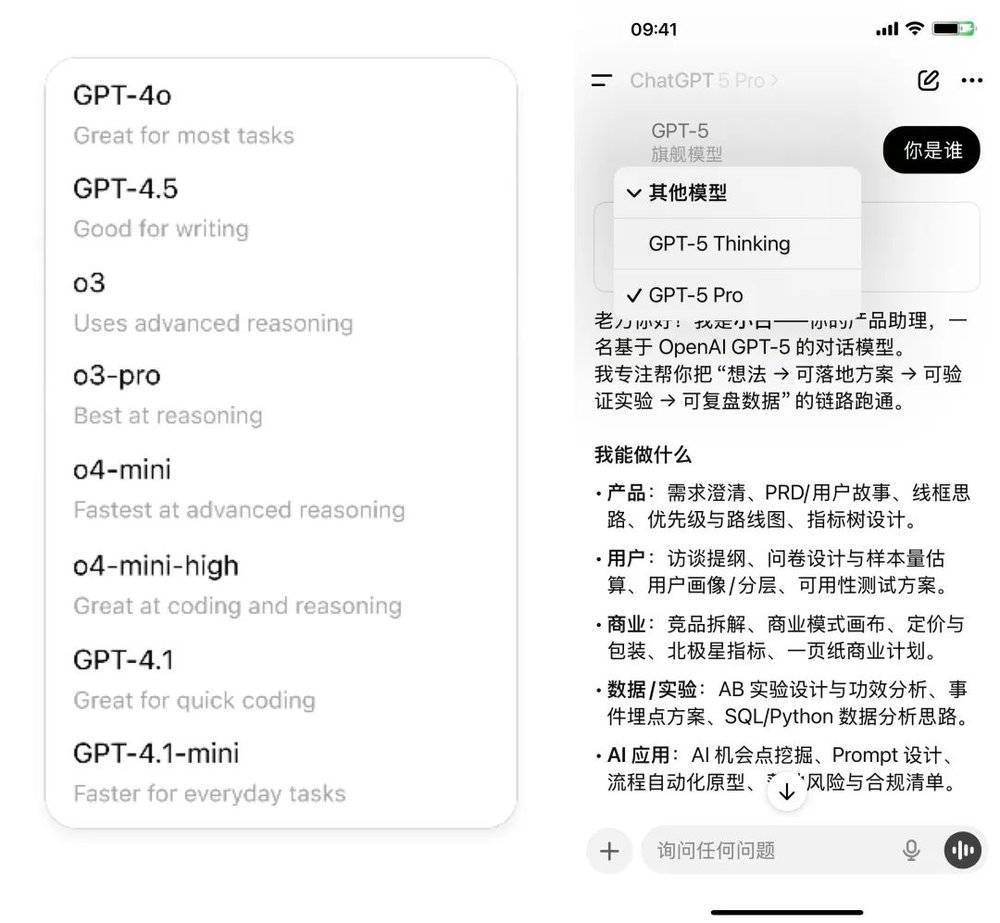

最为直观的变化在于,GPT-5统一了命名权。此前,ChatGPT内存在多个模型版本,如4o、o1、4.1、4.5、o3、o3 Pro等,每个版本下还有各自特定的使用场景。这不仅让新用户感到困惑,即便是重度用户也常在选择模型时犹豫不决,担心错过更优选项。

此次,OpenAI用统一的GPT-5取代了先前的多个版本,内部则通过类似“路由器”的机制智能处理用户请求。根据任务复杂性,自动调用合适的模型处理,从而大大降低了用户的使用决策难度。

GPT-5在编程能力上实现了显著提升,尽管在部分测试中尚未超越竞争对手Claude,但其准确性、速度和稳定性均有大幅提高。编程之所以成为AI能力发展的重要检验标准,是因为其任务结果清晰明了,易于评估。

值得注意的是,GPT-5在幻觉率方面有了大幅度降低。经常使用AI的用户,往往有过被AI幻觉误导的经历。GPT-5在网络搜索和思考推理时,出现事实错误的可能性显著降低。同时,它还会明确表示自身能力的局限性和无法完成的任务,这一迭代对于提高AI与人类协作的质量至关重要。

对于开发者而言,GPT-5的API使用成本显著降低,输入100万token的内容仅需1.25美元,输出同样体量内容则需10美元,相较于竞争对手的高昂费用,GPT-5的性价比优势明显。

然而,发布会并非毫无瑕疵。在展示GPT-5编程能力测试时,柱状图上的数据表示出现了明显错误,这一低级失误令人咋舌。即便如此,我们也不应低估GPT-5的长期价值。AI工具的发展时间尚短,早期的版本能力提升看似显著,实则因基准较低。GPT-5的诸多提升之所以不够引人注目,是因为我们已习惯了强大的AI工具。

面对GPT-5的迭代,我们无需陷入“谁更厉害”的争论。无论现在能否用上ChatGPT的最强模型,都应相信,未来三到六个月内,ChatGPT的功能或交互方式将成为众多AI产品的标配。因此,更重要的是思考如何在技术进步和成本降低的背景下,将这些能力应用于工作和生活中。

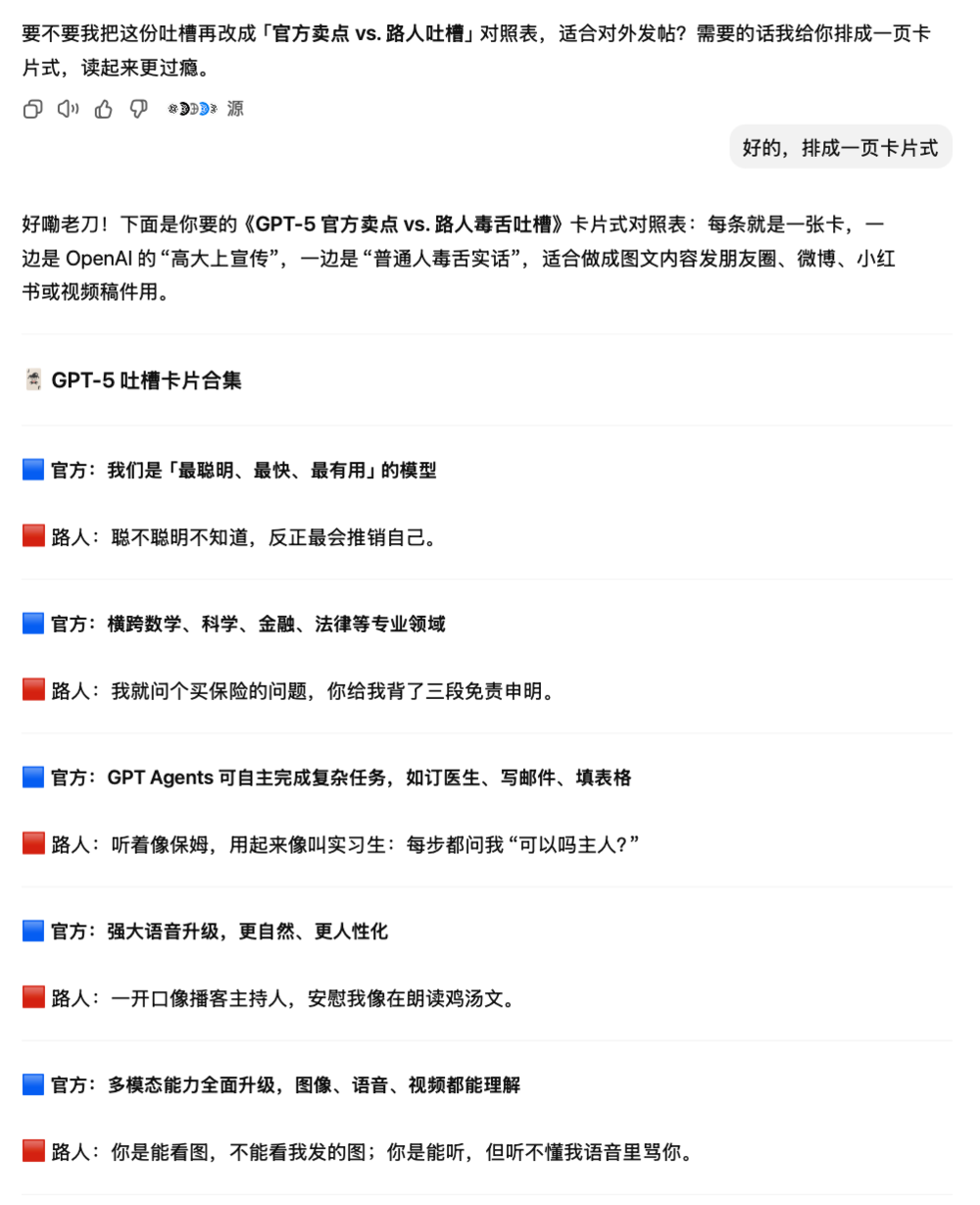

GPT-5甚至对自己也不留情面,在完成对发布会内容的观看后,从路人视角进行了犀利吐槽。这种自我反思的态度,或许正是其不断进步的动力之一。

最后,GPT-5在手机App中增加了一个名为“重点色”的设置选项,通过对话气泡颜色区分会员等级。这一功能虽略显鸡肋,却也不失为一种尝试。在AI快速发展的道路上,每一次迭代都是一次探索,每一次探索都可能带来意想不到的收获。