鲁抗医药近期发布的2025年上半年业绩预告,为公司的发展前景蒙上了一层阴影。据报告显示,公司净利润预计同比大幅下滑超过50%,主营业务收入增长显著放缓,利润空间进一步被压缩。这一系列数据,无疑为市场敲响了警钟。

在此背景下,鲁抗医药却宣布了一项规模不小的定向增发计划,拟募资不超过12亿元,用于多个生产基地的扩建和新品研发。这一计划涵盖了高端抗感染制剂产业化、生物药CDMO平台建设以及创新药品种储备等多个方向,均为当前政策和市场所鼓励的重点领域。然而,市场对此计划的反应却显得谨慎,尤其是在公司营收与净利润双重压力下,这场募资能否精准“解渴”,成为市场关注的焦点。

从近年来鲁抗医药的业绩表现来看,公司的增长动能确实略显不足。自2022年以来,公司营业收入增速持续低迷,净利润更是呈现波动下滑趋势。尤其是在2024年,原料药价格波动、成本端刚性增长以及国内招采政策的持续推进,进一步压缩了企业的利润空间。对于这家以抗生素、原料药和制剂为主的老牌药企而言,传统业务的天花板已经触手可及,而新业务尚未形成足够的利润支撑。

在仿制药领域,鲁抗医药虽然也有所动作,例如加速推进国内首个某“明星抗肿瘤药”的首仿上市工作,但业内普遍认为,该品种的市场前景仍存在不确定性。在当前仿制药集采常态化、利润空间趋近边际成本的背景下,依赖个别仿制药来冲量,显然难以构建长期的增长逻辑。

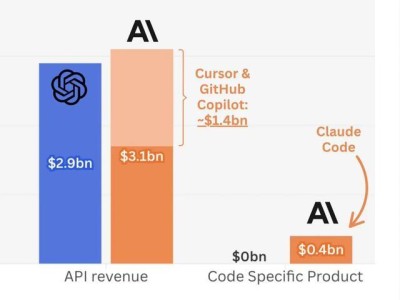

为了打破增长瓶颈,鲁抗医药正试图通过发展创新药与CDMO业务来打开新的增长空间。公司拟募资投建的生物药CDMO平台被寄予厚望,但面对国内CDMO市场的高度竞争,以及药明康德、凯莱英等龙头企业的客户粘性与技术壁垒,鲁抗医药能否在资源有限、客户拓展不明朗的背景下抢占一席之地,无疑是一个巨大的挑战。

更为关键的是,鲁抗医药的“转型叙事”缺乏连贯性。在过去几年中,公司虽然在大输液、生物制药、抗生素优化、绿色原料药等多个方向都有所投入,但多数项目的产出周期长、技术转化率不高,导致资本市场对其信心逐渐丧失。此次定增计划,也被部分市场人士解读为“业绩下滑后的融资补血”,对其未来转化为真正利润的能力表示担忧。

鲁抗医药的股东结构与治理机制也成为观察此次定增能否顺利推进的关键因素。作为公司的控股股东,山东国资背景的鲁抗集团在推动企业扩张时往往更强调“战略意义”,但在资源配置效率和盈利能力方面存在较大的不确定性。这一特征在二级市场中容易导致估值“打折”,甚至融资困难。

从市场反应来看,鲁抗医药在公布定增计划后股价短期走强,但随着业绩预告的发布,股价走势逐渐趋弱。这从侧面反映出市场对其“内生修复+外部输血”模式仍持谨慎态度。毕竟,仅靠大规模融资并不能自动转化为业绩反弹,关键在于企业能否借助募投项目真正实现产品升级和盈利结构优化。

尽管面临诸多挑战,但资本市场对鲁抗医药并未完全丧失耐心。一方面,公司具备一定的原料药与制剂产业基础,在环保趋严、供应链本地化背景下仍具有一定的防御性价值;另一方面,作为山东医药产业链的重要一环,鲁抗仍被寄望于成为区域医药创新生态的支撑节点。然而,能否真正走出传统药企增长乏力的困境,仍需时间与更具实质性的战略兑现来证明。