比亚迪,凭借其在垂直整合领域的卓越能力,已在成本规模上构建了难以撼动的优势。过去的汽车市场中,比亚迪以其强大的竞争力被誉为“卷王”,并频繁成为价格战的引领者。

回顾历史,2023年比亚迪秦PLUS以9.98万元的价格,突破了消费者对于10万元的心理防线,正式开启了“油电同价”的新纪元。紧接着,2024年秦PLUS荣耀版更是以7.98万元的起售价,让混动车型首次低于同级别燃油车,实现了“电比油低”的壮举。而到了2025年,比亚迪全系车型搭载了“天神之眼”技术,价格却保持不变,标志着全民智驾时代的到来。

比亚迪近年来以技术为刃,不断切割市场,掀起巨浪,在多个细分市场树立了标杆。它也因此成为中国首个年销量突破400万的车企,并在2024年荣登中国车市销量榜首。比亚迪的价格策略,迫使从自主品牌到新势力,再到合资品牌的车企纷纷跟进,车市降价潮愈演愈烈。

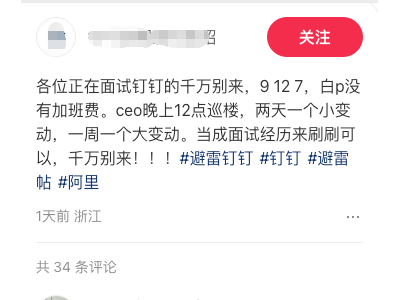

然而,无序的价格战让中国车市陷入了恶性竞争。今年上半年,相关部门出手干预,有效遏制了大范围的降价行为。价格战看似平息,但车企间的竞争却转向了更为隐蔽的层面。

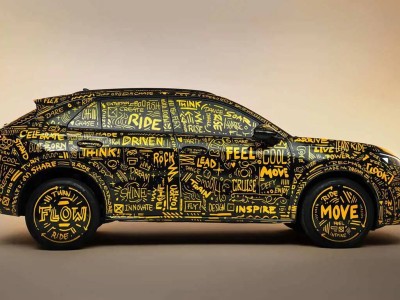

如今,车企不再直接在现有车型上降价,而是将焦点转向新车。新上市的车型大多针对比亚迪的热门车型,因为这些车型在其细分市场中占据领先地位。新车们遵循着相似的逻辑:车身尺寸比比亚迪同级车型稍大,配置更丰富,价格却更低。

例如,7月上市的A9L直接对标比亚迪汉L,价格略低;8月上市的吉利银河A7则瞄准比亚迪秦L DM-i,提供了更大的车身尺寸;名爵MG4对标比亚迪海豚,价格更低;还有风云T10针对比亚迪唐DM-i;即将上市的吉利银河星耀8,则冲着汉L EV而来,车身尺寸也略有优势。

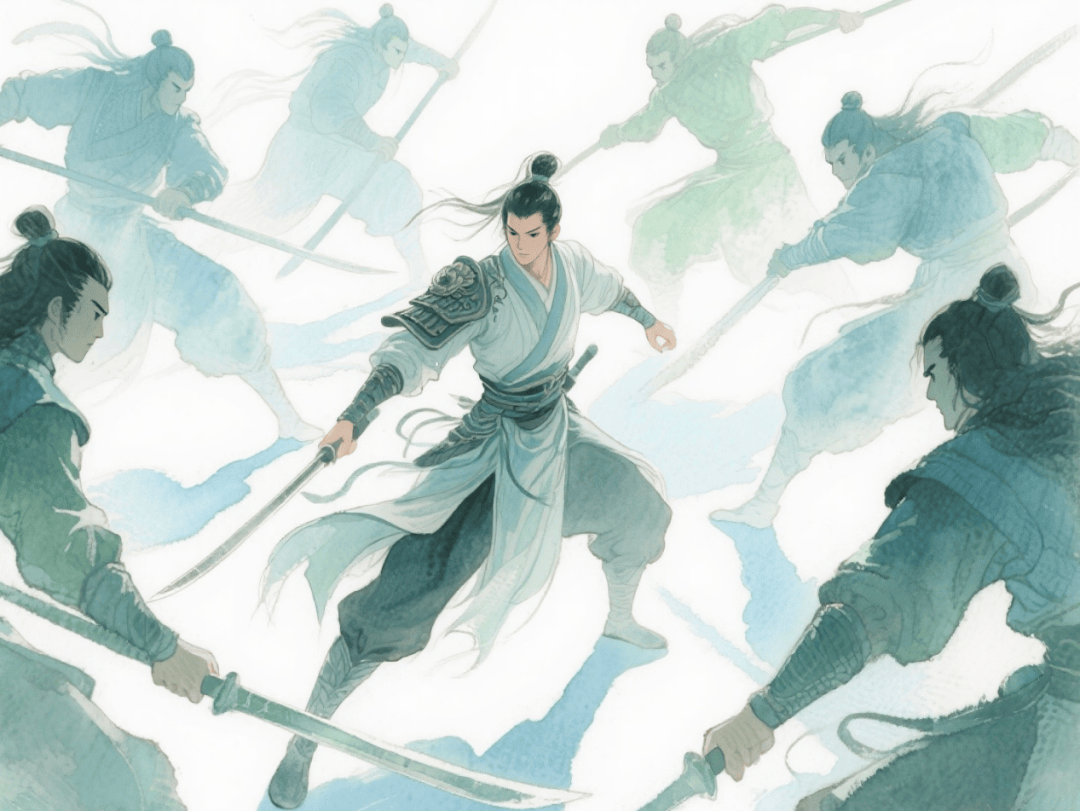

比亚迪似乎被众多对手包围,最卷的选手已经不再是它。这种竞争策略的转变,对消费者而言或许是好消息,因为他们有了更多高性价比的新车选择。但从行业角度看,这不过是价格战的一种变形。车企在新车上做文章,本质上仍是为了通过性价比来争夺市场份额,只是竞争变得更加隐蔽。

许多车企陷入了这样的造车逻辑:比对手尺寸大一点、配置多一点、价格低一点,就认为是成功的关键。技术壁垒、品牌优势、用户需求等要素,都被置于次要地位。这种逻辑短期内似乎奏效,比亚迪在7月确实感受到了竞争的压力,其国内市场销量有所下滑。但长期来看,这种造车逻辑与价格战无异。