2025年夏季,全国多地遭受极端高温侵袭,气温频频突破40℃大关。这股热浪不仅让空调系统面临严峻考验,也给新能源汽车行业带来了前所未有的挑战。在商丘某小区,一辆处于未充电状态的新能源汽车突发自燃;贵阳街头,一辆新能源车辆在轻微碰撞后瞬间燃起熊熊大火;而在上海的一处充电站,一辆出租车在众目睽睽之下化为一团火球。这一系列事件,让此前喧嚣一时的“燃油车淘汰论”在刺鼻的烟雾中悄然偃旗息鼓。

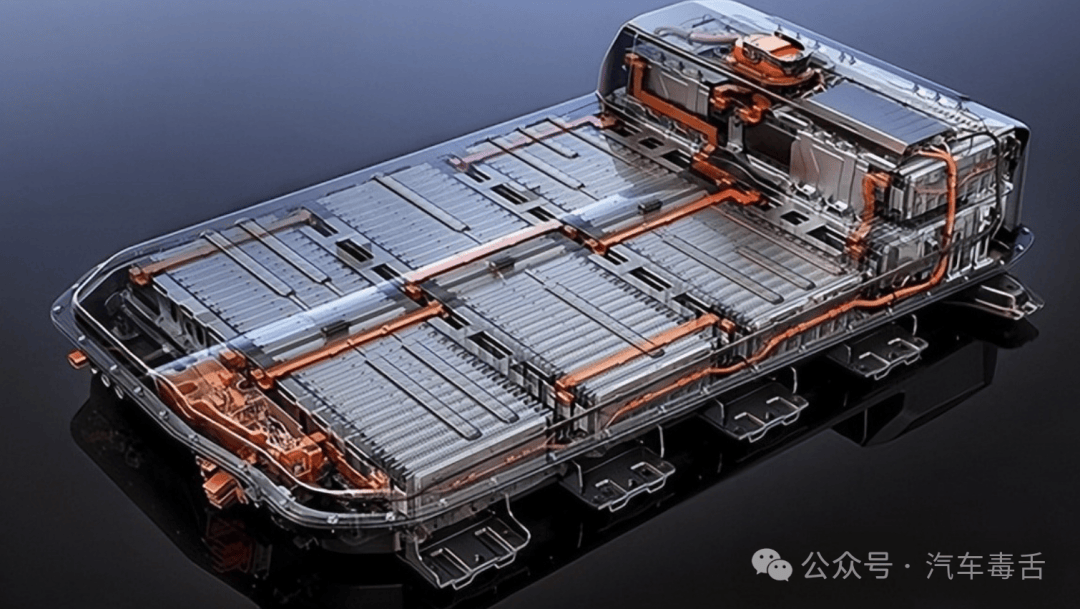

面对高温带来的安全隐患,工信部紧急要求车企加强电池温度监控,但市场反应却显得参差不齐。据统计,约30%的新能源汽车火灾事故源于非正规充电方式,尤其是使用劣质充电设备导致的电池极板腐蚀问题,同比激增67%。

高温天气逐渐改变了市场的风向标。尽管2025年上半年新能源汽车销量同比增长40%,但二手车市场已显现出预警信号。例如,一辆仅使用3年的特斯拉Model 3,其二手价格已跌至原价的52%,甚至低于同级别燃油车的58%。消费者购车观念发生转变,一项调查显示,62%的潜在购车者将“高温下的安全性”视为首要考虑因素,超越了续航能力和智能驾驶等传统卖点。

面对市场压力,车企纷纷采取行动。比亚迪对其刀片电池系统进行了升级,增加了20个温度传感器;蔚来推出了“电池健康度评估”服务,承诺电池衰减超过20%即免费更换;某新兴汽车品牌,曾宣称“电动车无需关注温度”,如今却悄然在新车型中加入了双循环冷却系统。

高温如同一面放大镜,将新能源汽车的潜在问题暴露无遗。那些依赖高投入实现的续航提升和营销吹捧的智能配置,在电池安全这一基石面前显得苍白无力。中国汽研专家张菊指出:“缺乏安全基础,任何技术创新都如同空中楼阁。”

此次高温危机,或许能成为推动整个新能源汽车行业回归理性的契机。企业需摒弃浮夸的营销手段,专注于提升产品的安全性能。交通变革的最终目标,是确保每一位出行者都能平安抵达目的地,而非让他们在风险中前行。