圣安德鲁斯大学的一项最新研究成果,正悄然为全息技术开辟全新的发展道路,这项技术未来或将重塑智能设备、通信、游戏及娱乐行业的面貌。

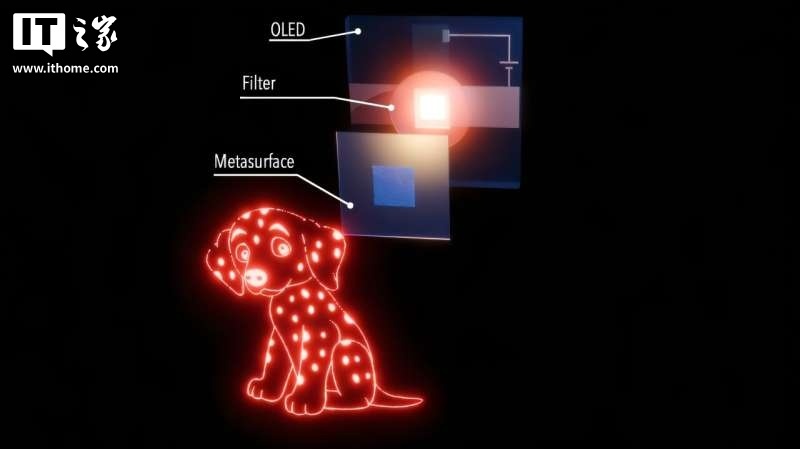

该校物理与天文学学院的科研团队,在《光:科学与应用》期刊上发表的一项研究中,成功将全息超表面(HMs)与有机发光二极管(OLEDs)技术相结合,创造了一种新型的光电子设备。这一创新之举,不仅简化了全息图的制作流程,还使得设备体积大幅缩小,成本有望降低,更重要的是,它极大地提升了全息技术的可推广性。

传统上,全息图的制作依赖于复杂的激光技术。然而,研究人员发现,通过将OLED与全息超表面结合,可以绕过这一限制。OLED,作为一种薄膜器件,目前已被广泛应用于手机屏幕及部分电视的彩色像素制造中。其作为平面面光源的特性,以及在光无线通信、生物光子学、传感等新兴领域的潜力,使得OLED成为构建小型化光基平台的优选。

全息超表面,则是由微小的“超原子”构成的薄平面阵列,每个“超原子”的尺寸微小至极,约为头发丝直径的千分之一。这种特殊结构能够精确调控光的特性,从而用于制作全息图。其应用场景广泛,包括数据存储、防伪、光学显示、高数值孔径透镜(如光学显微镜)及传感等。

此次研究,是首次将这两种前沿技术结合,用于制造全息显示的基础组件。研究人员通过精细设计每个“超原子”的形状,使其能够控制穿过自身的光束特性,从而成为全息超表面的一个“像素”。当光线穿过全息超表面时,其特性会在每个“像素”位置发生微妙变化,这些变化结合光的干涉原理,最终在超表面的另一侧呈现出预先设计好的图像。

物理与天文学学院的伊弗·塞缪尔教授对此表示:“我们很高兴能够为OLED技术开辟这一全新方向。将OLED与超表面结合,为全息图的生成及光的调控提供了前所未有的新思路。”

纳米光子学教授安德里亚·迪法尔科也指出:“全息超表面是调控光特性的最强大材料平台之一。这项研究的成功,意味着我们克服了阻碍超材料进入日常应用的关键技术难题。这一突破将推动全息显示技术的升级,为虚拟现实、增强现实等前沿领域的应用带来革命性的变化。”

来自同一学院的格雷厄姆·特恩布尔教授补充道:“传统的OLED显示屏需要数千个像素才能呈现简单的图像,而这项新技术仅用一个OLED像素就能投射出完整的图像。这无疑为研发小型化、高集成度的超表面显示器提供了切实可行的路径。”

在此之前,研究人员仅能利用OLED制作极为简单的图形,这大大限制了其在某些场景中的应用。而此次圣安德鲁斯大学的突破,无疑为全息技术的发展注入了新的活力,也为小型化、高集成度的超表面显示器的研发开辟了全新的道路。