当国家航天局宣布实施小行星撞击试验的消息时,全球航天领域为之震动。这项代号"奇迹行动"的深空任务,不仅是中国航天史上首次行星防御技术验证,更开创了人类主动干预近地天体轨道的先河。在距离地球1000万公里的深空,直径仅50米的"奇迹"小行星成为检验中国航天实力的天然试验场。

要实现精准撞击,航天团队需要突破三大技术瓶颈。首先是深空测控系统,要在3亿公里外保持与探测器的实时通信;其次是轨道动力学建模,需精确计算小行星在太阳引力场中的复杂运动;最关键的是智能自适应引导技术,撞击器需在最后10秒内自主修正飞行轨迹。这些技术集成了量子通信、人工智能和新型推进系统等前沿成果,构成完整的深空干预技术体系。

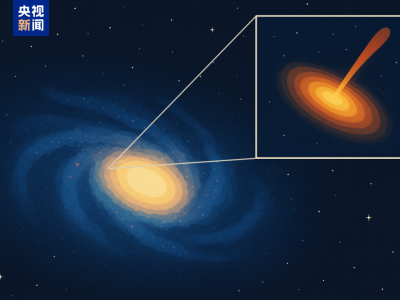

任务设计采用"三段式"作战方案:先由伴飞探测器完成目标特性分析,获取质量分布、表面结构等关键参数;随后撞击器以每秒6公里的相对速度实施动能撞击;最后伴飞器再次抵近,通过激光测距和多光谱成像评估撞击效果。这种"观察-打击-评估"的闭环模式,确保了干预行动的可控性和有效性。

看似微小的3厘米轨道偏移,实则蕴含着精妙的轨道力学原理。根据开普勒定律计算,这种初始扰动在十年内将演变为1000公里的轨道偏差,百年后足以使小行星完全避开地球。这种"四两拨千斤"的防御策略,既避免了大规模工程改造的高昂成本,又实现了长期安全保障,堪称太空版的"防患于未然"。

国际航天界对这次试验给予高度评价。欧洲空间局专家指出,中国方案创造性地将动能撞击与长期轨道演化相结合,为小行星防御提供了全新范式。美国NASA官员承认,该任务在目标选择精度和干预效果评估方面已达到世界领先水平。更值得关注的是,中国宣布将建立全球小行星监测数据共享平台,推动构建人类太空安全共同体。

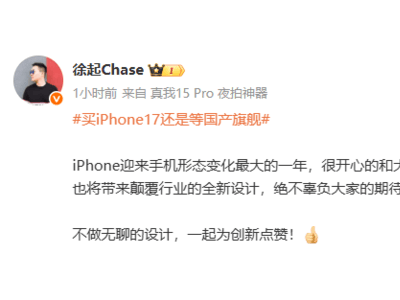

这项壮举在国内引发强烈反响。社交媒体上相关话题阅读量突破3亿次,航天科普视频播放量激增。清华大学航天学院招生负责人透露,今年航天专业报考人数同比增长40%,许多考生表示受到此次任务的激励。这种科技成就向社会凝聚力的转化,正是国家创新实力的生动体现。

从嫦娥探月到天问探火,再到如今的小行星防御,中国航天正以每年一个重大突破的节奏推进深空探索。每次技术跨越都伴随着国际话语权的提升,这次试验更使中国成为全球行星防御体系的引领者。当撞击器精准命中小行星的瞬间,不仅改写了这颗天体的运行轨迹,更在人类文明史上刻下了属于中国的太空印记。