2025年慕尼黑国际车展成为全球汽车行业焦点,传统豪华品牌奔驰、宝马、奥迪携多款电动化新品集体亮相,被业界视为德系三强在新能源领域的“集体反攻”。然而,当海外媒体为这些“科技结晶”欢呼时,中国市场的反应却为这场反击战蒙上了一层阴影——在竞争白热化的中国新能源市场,这些承载着传统豪华基因的电动车型尚未展现出预期的统治力。

奔驰的转型策略引发争议。其全新纯电GLC SUV摒弃沿用多年的EQ命名体系,转而与燃油版GLC共享品牌资产,试图通过“油电同源”策略降低消费者认知门槛。新车搭载的800V高压平台、39.1英寸超联屏等配置虽达行业主流水平,但国内社交媒体上,消费者对发光格栅等设计元素的讨论热度远低于对车机流畅度、智能驾驶功能的质疑。更值得关注的是,奔驰设计总监近期公开反思EQS市场定位失误,承认“未来感设计”过早推向市场,这种战略调整的背后,折射出传统豪华品牌在电动化转型中的认知撕裂。

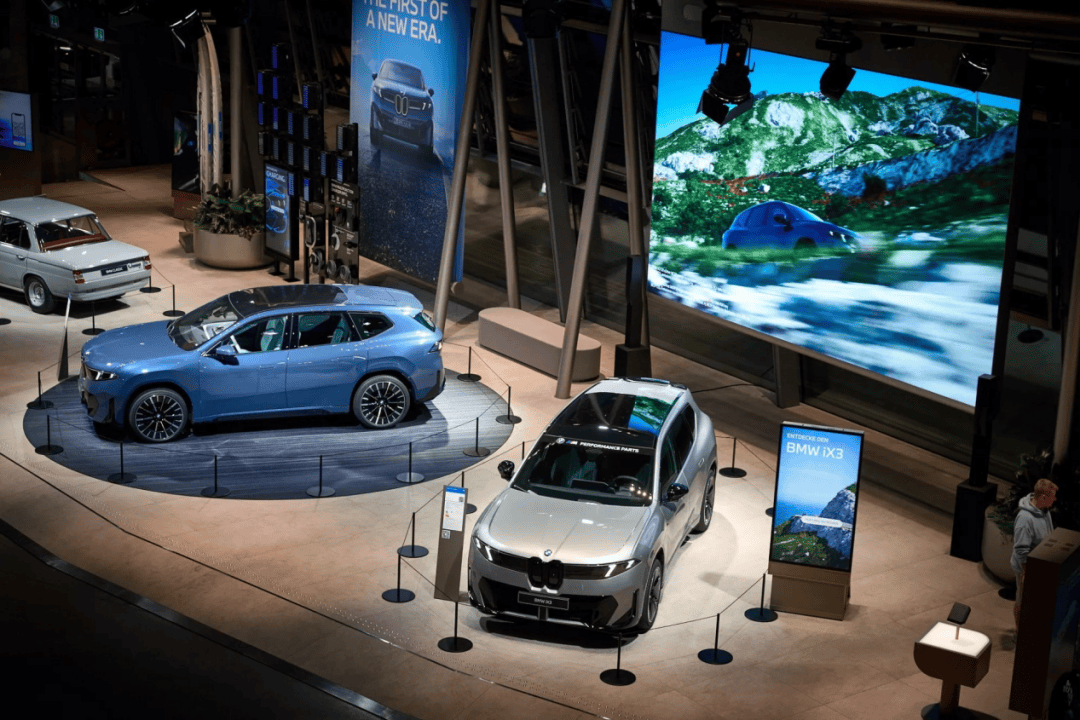

宝马的“新世代”技术架构展现出工程实力的深厚积淀。基于Neue Klasse平台打造的iX3首次采用四中枢计算单元,其中“驾控超级大脑”将动力、制动、转向等系统深度整合,实现能量回收与液压制动的无缝衔接。外媒评价其“兼具燃油车驾驶质感与电动车效率优势”,但中国市场给出的反馈更为复杂。尽管宝马i系列车型在操控性能上屡获专业认可,理想等新势力品牌却凭借空间设计和智能化配置持续领跑销量榜,揭示出中国消费者对驾驶乐趣的感知阈值正在发生根本性变化。

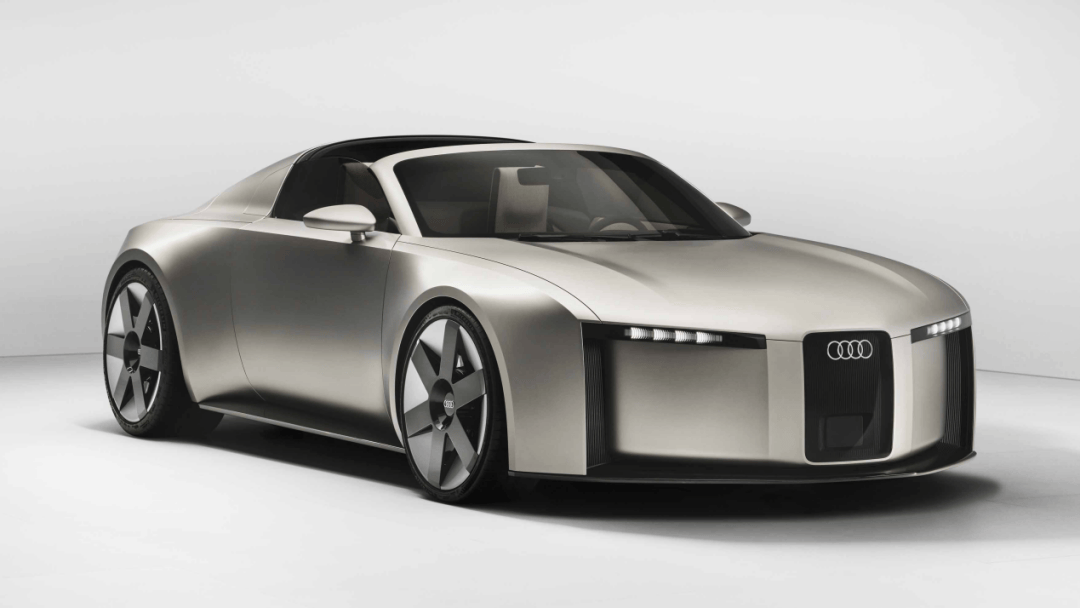

奥迪在概念与量产的平衡中陷入两难。车展上亮相的Concept C跑车延续了Sphere系列的可变车身设计,能够根据使用场景在SUV与皮卡形态间切换,但量产车型A6 e-tron、Q6 e-tron仍延续保守设计语言。这种“愿景激进、落地谨慎”的矛盾,在activesphere概念车的商业化进程中尤为明显——其开放式货斗设计已被特斯拉Cybertruck等车型抢先实现。不过,上汽奥迪推出的E5 Sportback展现出突破性尝试,该车型在外观标识上与奥迪经典四环标志解绑,试图通过中国专属设计建立新的品牌认知,这种“破釜沉舟”的举措被视为奥迪全球战略的重要转折点。

德系三强的电动化突围,实质上面临着战略层面的深层挑战。当奔驰试图用燃油车口碑为电动车引流时,可能稀释核心车型的价值锚点;宝马执着于驾控基因的传承,却遭遇智能移动空间发展趋势的冲击;奥迪在概念创新与量产现实间摇摆,暴露出传统巨头对新兴市场的认知滞后。中国新能源市场已形成独特的竞争生态——这里不仅有全球最大的消费规模,更孕育着技术迭代最快的创新环境。对于BBA而言,简单的技术补课远不足以赢得这场变革,真正的考验在于能否完成从产品思维到用户思维的彻底转型,这或许解释了为何慕尼黑车展上的技术展示,更像是一场追赶者的中期答卷。