家电市场近期因小米空调“巨省电”系列陷入激烈讨论,这场争议不仅涉及产品宣传的真实性,更折射出行业竞争模式的转变。从空调到汽车领域,小米屡次成为舆论焦点,其应对策略与行业生态的碰撞引发广泛关注。

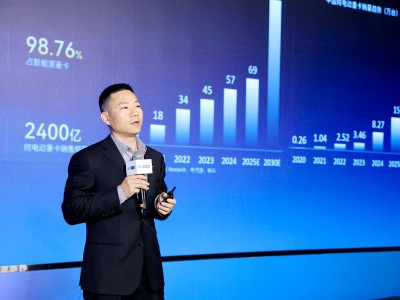

争议的核心在于“巨省电”是否名副其实。小米大家电部负责人单联瑜公开回应称,该系列空调的节能表现并非营销噱头,而是基于实测数据。国家一级能效标准(APF)为5.0,而小米“巨省电”系列普遍达到5.27,部分型号甚至突破5.65,远超行业基准。以1.5匹机型为例,每年可节省近90度电,按当前电价计算,长期使用可节省数百元电费。

APF(全年能源消耗效率)作为衡量空调节能性能的关键指标,被业内称为“节能高考”。数值越高,代表空调在制冷制热过程中消耗的电能越少。小米通过公开具体数据,试图证明其宣传的严谨性。然而,部分消费者对实验室数据与实际使用效果的差异提出质疑,例如环境温度、使用习惯等因素可能影响节能表现。

行业内的竞争态势进一步加剧了争议。单联瑜在回应中直言“友商颠倒是非”,这一表述与小米汽车SU7事故后的舆论战如出一辙。彼时,雷军曾公布行车数据及机械应急拉手说明,并指控“有组织黑公关”操纵账号恶意传播。如今,空调领域的争议被部分观察者视为类似策略的延续——通过强调外部攻击,转移对产品本身的讨论。

事实上,空调行业的“省电”宣传并非小米独有。多家品牌推出“真省电”“净省电”等系列产品,命名方式与小米存在相似性。然而,小米因性价比策略和市场份额的快速扩张,成为争议的主要目标。有分析指出,友商对“巨省电”的质疑,本质是对小米技术路线和市场竞争力的回应。

从汽车到空调,小米的舆论应对模式逐渐清晰:以技术数据为支撑,同时将行业质疑归因于“恶意竞争”。这种策略既展现了产品自信,也暴露出沟通层面的不足。例如,消费者更关注实验室数据与实际使用场景的衔接,而小米对此的说明尚显模糊。相比之下,其在汽车领域公布智驾技术边界的做法,被认为更具透明度。

行业转型期,技术竞争与口碑管理成为关键。当价格战逐渐失效,企业转向通过技术创新和用户体验争夺市场,舆论战随之升级。小米的案例显示,单纯依赖数据回应可能难以完全消除疑虑,消费者更期待看到产品在不同环境下的真实表现,以及更清晰的保修和服务条款。

值得注意的是,空调能效新规即将对命名规则进行规范,要求企业避免使用可能误导消费者的术语。这一变化或对“巨省电”等宣传语产生影响,但行业普遍存在的命名问题表明,监管需与市场教育同步推进。消费者在选购时,应重点关注APF值、实测数据及品牌售后服务,而非单纯依赖宣传词汇。

对于企业而言,竞争的核心终将回归产品本身。与其陷入“谁在造谣”的争论,不如通过技术升级和透明沟通建立信任。例如,公开不同使用场景下的能耗差异,或提供节能效果对比工具,帮助消费者做出理性选择。毕竟,市场最终会为真正满足需求的产品投票。

在这场争议中,消费者的角色至关重要。他们既需要警惕过度宣传,也应给予企业改进的空间。对于“巨省电”空调的实际效果,用户反馈将成为最有力的证明。那些正在使用该系列产品的消费者,或许能在评论区分享真实体验,为市场提供更具参考价值的信息。