近期,预制菜话题在消费领域持续升温,消费者对这一新兴餐饮形式的关注,折射出对食品安全知情权和餐饮品质提升的深层诉求。当“锅气”成为衡量菜品优劣的重要指标时,如何让预制菜真正成为助力餐饮行业升级的“安心之选”,成为从业者需要直面的课题。

根据市场监管部门最新发布的规范文件,预制菜被明确界定为以农产品为主要原料,通过工业化预加工(如腌制、蒸煮、油炸等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。这类产品不添加防腐剂,但可能包含调味料包,其贮存、运输和销售均需符合特定条件。天津农学院专家指出,预制菜本质是食品工业化的产物,其预加工技术如腌制、卤制等在餐饮业早有应用,现代包装工艺的发展则推动了其规模化生产。

从业者卢星透露,预制菜在快餐等场景中优势显著。通过前置耗时工艺,餐厅能在数分钟内复现稳定口味,既满足高性价比需求,又提升了出餐效率。天津市第一中心医院营养科主任谭桂军则表示,虽然新鲜食材营养保留更完整,但符合安全标准的预制菜同样能满足人体对热量和营养的基本需求。

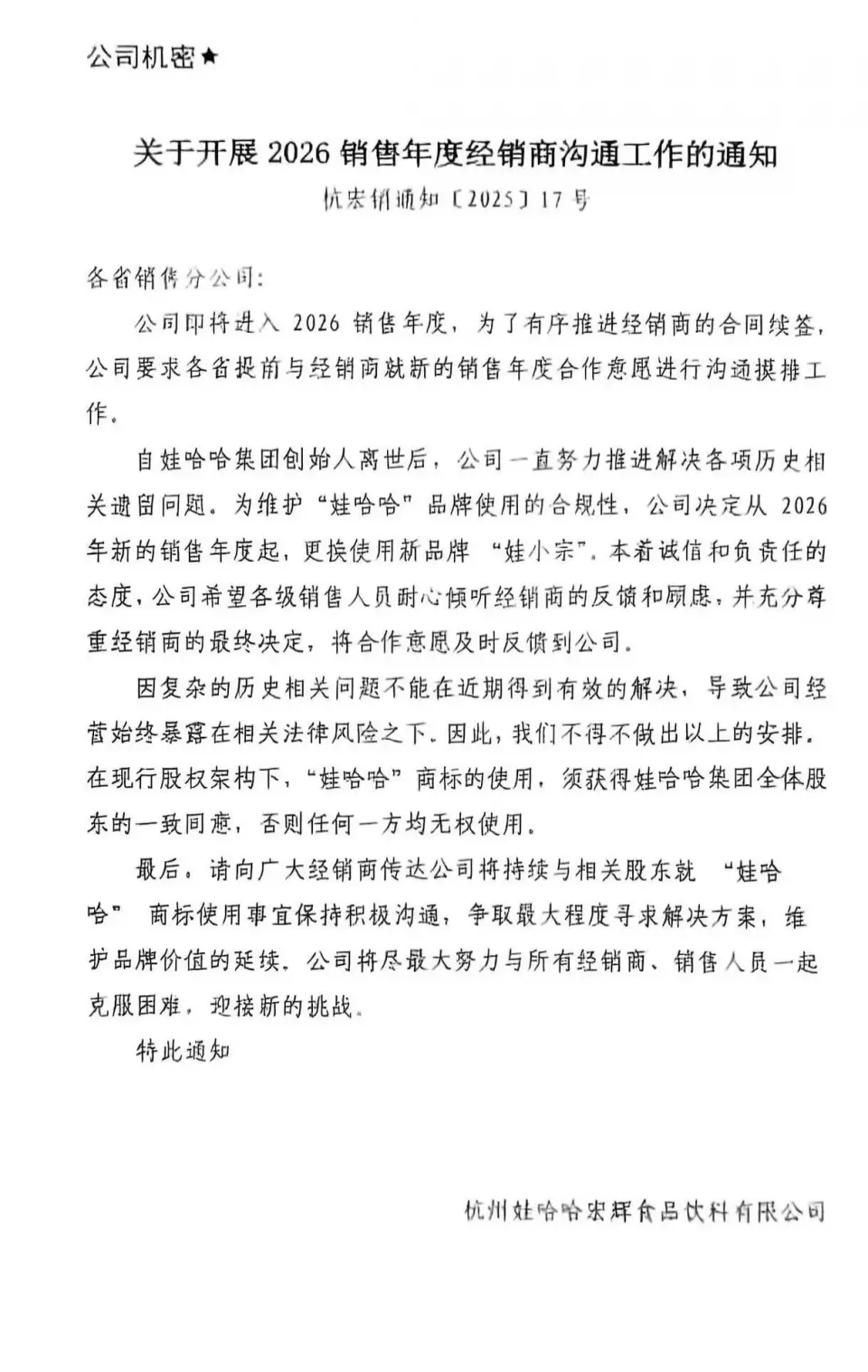

尽管大型连锁餐饮企业普遍使用预制菜,但争议仍存。部分小规模餐饮企业的卫生问题,导致消费者对预制菜形成“劣质”刻板印象。概念模糊和标准缺失也加剧了信任危机——由于缺乏统一界定,消费者难以判断产品属性,而部分商家以现炒名义售卖预制菜却按现制价格收费的行为,更直接侵害了消费者权益。

针对这些痛点,规范文件明确要求餐饮环节使用预制菜需明示,以保障消费者知情权和选择权。事实上,多数理性消费者并不排斥预制菜本身,而是反对商家隐瞒信息或实施欺诈。

为推动预制菜行业健康发展,多地已展开积极探索。湖南通过构建冷链物流体系、培育产业品牌、建设原料基地等措施提升产业质量;山东则依托农产品资源优势,打造预制菜产业集群。专家建议,标准化、透明化和创新化是行业未来发展的关键方向。

具体而言,需加快制定国家标准,为生产、运输、处理等全流程提供规范依据,同时鼓励企业在保鲜、干燥等技术上突破创新。应完善预制菜告知制度,要求餐饮企业在显眼位置标注使用情况,并通过线上渠道提供查询服务。法律人士强调,需为消费者建立便捷的维权通道,对欺诈行为依法处罚,督促企业整改广告标语等违规内容。

相关讨论中,西贝与罗永浩的争议事件引发广泛关注。罗永浩通过晒出消费证据质疑西贝预制菜使用比例,西贝则回应称将改进问题。这一事件进一步凸显了消费者对预制菜信息透明度的强烈需求,也为行业规范提供了现实案例。