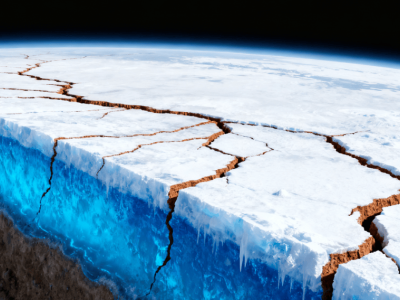

台风过境后的水稻田里,原本生机勃勃的稻叶突然布满焦黄色斑点,仿佛被烈焰灼烧过;番茄大棚中,尚未成熟的果实还挂在枝头,整株植株却已枯萎,根部散发着刺鼻的腐臭味;猕猴桃园里,树干渗出琥珀色黏液,整棵树逐渐失去生机……这些看似各异的植物病害,实则都源于同一种威胁——植物细菌性病害。长期以来,人类对抗这类病害的手段极为有限,主要依赖化学农药,但这类"广谱杀伤"的方式不仅污染环境,还容易催生细菌的耐药性。

近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所、崖州湾国家实验室周俭民团队与北京大学雷晓光团队合作,在植物自身免疫系统中发现了一种名为"芥酸酰胺"的天然化合物。这种由植物合成的物质能精准破坏细菌的"攻击武器",使致病菌失去致病能力。这项历时15年的研究不仅揭开了植物免疫的新机制,更为农业抗病提供了绿色解决方案,相关成果已发表于国际顶级学术期刊《科学》。

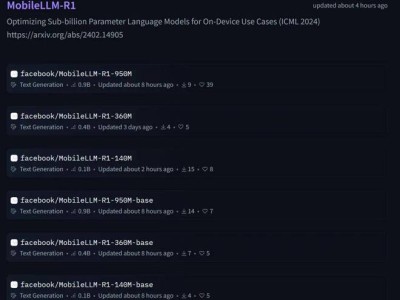

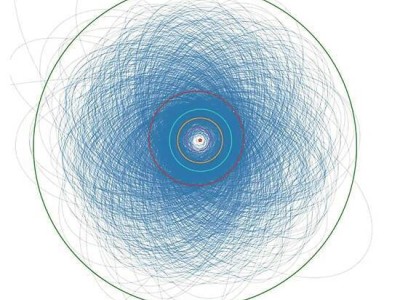

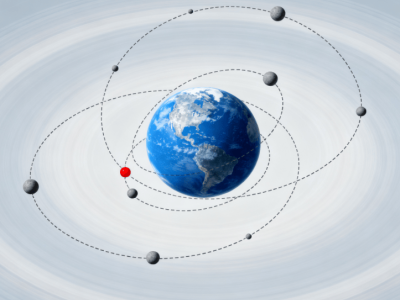

要理解芥酸酰胺的作用原理,需先认识细菌的致病工具——Ⅲ型分泌系统。这种由数十种蛋白组成的"分子注射器",顶端带有细长针头,基座固定在细菌表面,能将毒性蛋白精准注入植物细胞。当植物免疫系统被激活时,这套精密装置会失效,说明植物体内存在能破坏其结构的物质。科学家从拟南芥中提取了上百种化合物,通过色谱分离、质谱分析和显微观察,最终在数百次尝试后锁定了芥酸酰胺。这种此前仅作为工业爽滑剂使用的化合物,竟是植物对抗细菌的"秘密武器"。

通过荧光标记技术,研究人员发现芥酸酰胺能精准结合细菌Ⅲ型分泌系统基座上的HrcC蛋白。冷冻电镜观察显示,芥酸酰胺像特制楔子般插入蛋白缝隙,将原本紧密的基座结构分离。失去卡扣作用的注射器随之解体,细菌虽存活却无法注射毒素,如同被缴械的士兵。与传统农药的"无差别攻击"不同,芥酸酰胺仅破坏致病菌的攻击工具,对土壤中的固氮菌、根瘤菌等有益微生物毫无影响,体现了自然界"以最小代价获胜"的生存智慧。

田间试验进一步验证了芥酸酰胺的实效。在番茄种植区,用芥酸酰胺溶液浸泡根部的植株存活率超过85%,与铜制剂农药效果相当;在水稻田中,喷洒6小时后细菌注射器即失效,病斑停止扩散。更突出的是其稳定性:在40℃高温、90%湿度环境下存放一周,活性几乎不变,而铜制剂遇水易分解,抗生素则怕强光。成本方面,每亩地仅需几克,费用比铜制剂低一半,且完全无环境残留风险。

浙江水稻种植户的反馈印证了这一发现:"台风后白叶枯病常导致减产三成,现在喷洒新药剂几天就能控制病情。"这种环境友好型解决方案正改变传统农业病害防治模式。研究团队还通过基因编辑技术,使水稻芥酸酰胺合成量提升3倍,接种白叶枯病菌后发病面积减少70%。在猕猴桃实验中,高含量芥酸酰胺品种对溃疡病的抵抗力显著增强,为"无药可治"的绝症提供了新思路。

这项突破源于跨学科协作:植物免疫专家锁定细菌弱点,化学分离专家提供攻击武器,最终赢得这场"微生物战争"。业内专家指出,该成果证明自然界早已为人类准备好解决方案,关键在于持续探索的耐心与智慧。目前研究团队正在筛选更多植物中的"细菌拆解器",以期开发针对不同病原菌的特异性武器。当农业开始借鉴植物自身的生存智慧,高效与可持续的平衡或许不再遥远。