在近日落幕的深空探测国际会议上,中国深空探测实验室宣布了一项重要计划:我国即将启动“小行星动能撞击验证”任务。这一消息引发了全球科学界的广泛关注。科学家们不仅提出了小行星探测、防御及资源开发利用的全面构想,还向国际伙伴发出了合作倡议,呼吁共同应对来自小行星的潜在威胁。

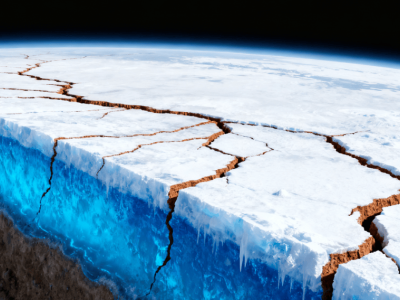

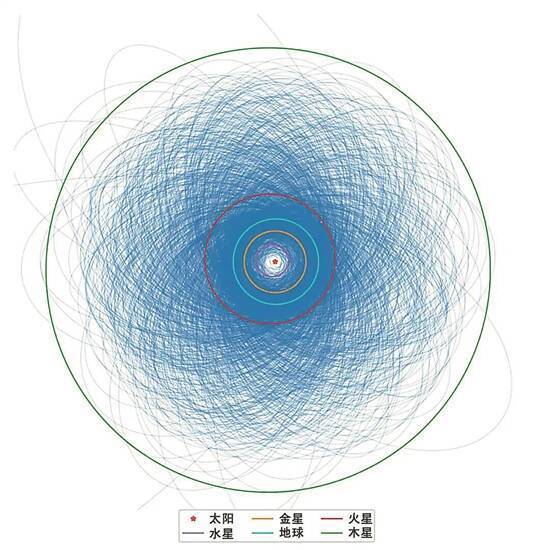

小行星撞击地球的威胁并非虚构。截至目前,人类已发现的太阳系小天体数量接近144万颗,且这一数字仍在持续增长。其中,部分近地小行星的轨道与地球轨道相交,存在撞击风险。木星因其强大的引力场,常被视为“地球的守护神”,因为它能捕获部分小行星,从而降低其撞击地球的可能性。然而,一旦小行星突破防线撞击地球,后果将不堪设想:海啸、地壳物质融化、粉尘遮蔽天空、大规模酸雨等灾难将接踵而至,严重破坏地球生态。撞击的严重程度主要取决于小行星的质量。

历史上,小行星撞击曾给地球带来过灾难性影响。1980年,诺贝尔奖得主路易斯·阿尔瓦提出“小行星撞击”学说,认为0.65亿年前的一颗小行星撞击地球,导致了约75%的物种灭绝,恐龙便是其中之一。随着观测技术的进步,一系列小行星撞击事件被证实,人们愈发意识到这类事件对地球生命的毁灭性威胁。因此,通过跟踪监测、预测评估和防御应对等措施来保护地球和人类安全,已成为全球科学界的共识。

1999年,国际小行星联合会(IAU)为提升公众对小行星撞击危险的认识,将小天体撞击危险预测分为0-10级,以表征可能撞击事件的概率和后果。目前,全球多个地基望远镜项目正承担着普查直径大于140米的近地小行星的任务,包括卡特琳娜巡天计划、泛星巡天计划以及小行星陆地撞击持续报警系统(TLAS)。我国紫金山天文台的近地天体望远镜也积极参与其中。尽管目前对直径大于1公里的近地小行星观测较为完备,但仍有大量直径小于1公里的近地小行星未被观测到,潜在危险依然存在。

为应对这一挑战,国际社会已展开多次合作。2017年,国际小行星预警网络(IAWN)组织了一场全球行星防御演习,14个国家参与其中。演习目标是利用全球观测资源,对一颗小行星进行联合观测、建模和预测,并测试实时协调和交互网络的能力。尽管因飓风等不可抗力因素导致演习失败,但在实时协调和结果共享方面仍取得了成功。目前,IAWN仍会实时更新与地球近交汇的小行星列表,为全球防御提供重要数据支持。

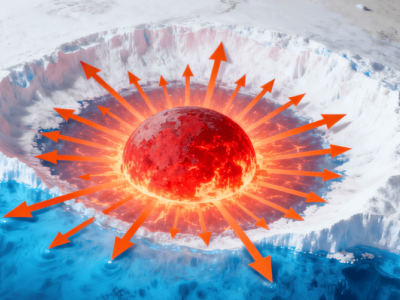

在防御手段上,科学家们已达成共识,主要分为两类:一是将小行星推离预测或原本的轨道,避免其与地球相撞;二是将小行星分解成在大气层中可燃烧殆尽的无害碎片。其中,动能撞击技术已被视为较为成熟的一种防御手段。2022年9月27日,美国NASA的双小行星重定向测试(DART)航天器成功撞击了一颗名为迪莫弗斯(Dimorphos)的近地小行星,验证了这一技术的可行性。

与美国不同,我国即将采用的“伴飞+撞击+伴飞”创新模式,将对一颗小行星实施动能撞击验证。深空探测实验室主任吴伟仁在会议上透露,该方案包含观测器先期侦察、撞击器精确打击、伴飞器动态评估的三段式设计。中国已选定编号为2015XF261的小行星作为撞击目标,其直径约35.5米,大小及形状均适合开展初步实验。

在撞击任务中,探测器将携带光谱及激光三维探测仪、中视场彩色相机、探测雷达、尘埃与粒子分析仪等设备,奔向2015XF261,对小行星本体和撞击过程进行深入研究。中国深空探测实验室强调,该任务必须满足五个基本条件:撞击后不会对地球产生威胁;目标轨道倾角不大于7°,偏心率不大于0.6;撞击前地基望远镜至少有一次观测窗口;撞击时国内地基望远镜可见;撞击后3年间至少有一次观测窗口;目标必须符合2025年至2045年的任务发射窗口。

目前,该任务的前序研究工作已全面展开。去年9月,中国科学院紫金山天文台成功对一颗进入大气层的小行星2024RW1进行了完整追踪;今年5月29日,天问2号探测器发射升空,将对2016HO3和311P两颗小天体进行探测。现在,天问2号仍在前往2016HO3的路上。我国科学家在会议上还向全球伙伴发出合作倡议,希望在地面联合监测、联合研制与载荷搭载、数据与成果共享等方面开展积极合作,共同守卫地球安全。