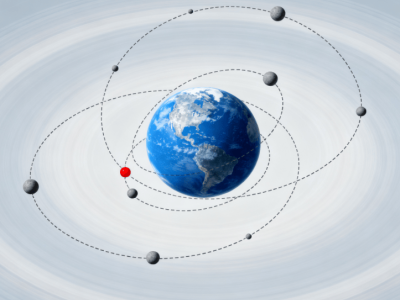

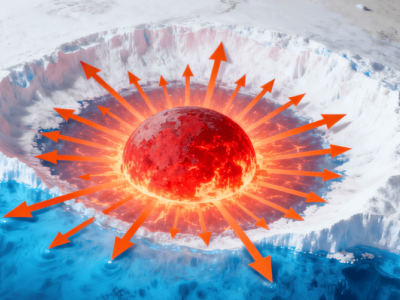

宇宙中存在一类极为特殊的行星——超短周期行星,它们如同星际间的“神秘访客”,以独特的存在方式挑战着传统认知。这类行星的物质构成与地球存在相似之处,但轨道周期却短得惊人,不到24小时就能完成绕恒星一周的公转。如此近的距离,使其表面温度轻易突破2000K,宛如一颗熊熊燃烧的“熔岩星球”。由于太阳系中并不存在这类极端天体,它们的发现直接颠覆了人类对行星形成与演化的传统理解,其起源之谜至今仍是天文学界的未解课题。

针对超短周期行星的形成机制,科学家提出了三种主流假说。第一种是“盘迁移”理论,认为行星在原行星盘的作用下,通过引力相互作用在数百万年内逐渐向内迁移;第二种是“高偏心率迁移”,行星因动力学扰动导致轨道偏心率增大,在靠近恒星时受潮汐耗散影响,轨道逐渐圆化,最终形成孤立且高倾角的超短周期行星,这一过程可能持续数百万年至数亿年;第三种是“低偏心率迁移”,行星通过与其他行星的相互作用维持低偏心率轨道,再借助潮汐耗散缓慢向内迁移,整个过程可能长达数十亿年。不同迁移机制不仅耗时差异显著,还会在行星轨道构型上留下独特的“印记”,因此研究其出现率与轨道特征随时间的变化规律,成为破解形成之谜的关键。

在探索过程中,中国郭守敬望远镜(LAMOST)发挥了重要作用。南京大学科研团队利用LAMOST的巡天数据,结合盖亚卫星的观测结果,精确计算了行星系统宿主恒星的运动学参数与年龄。研究发现,超短周期行星的宿主恒星与热木星、其他短周期小质量行星的宿主恒星相比,具有更快的运动速度、更高的银河系厚盘成员比例,且年龄普遍更老。这一发现表明,超短周期行星的宿主恒星在运动学上更“活跃”,在演化阶段上更“成熟”。

进一步分析显示,超短周期行星系统的出现率随恒星年龄增长而显著上升。这一现象暗示,大多数超短周期行星可能是在恒星演化后期形成的,而非传统模型预测的极早期阶段。例如,盘迁移模型假设行星在恒星形成初期就已迁移到位,但研究结果并不支持这一观点。相反,潮汐耗散驱动的轨道迁移可能在数十亿年的时间尺度上持续发挥作用,逐渐将行星推向更靠近恒星的位置。

除了出现率,超短周期行星系统的轨道构型也随年龄发生显著变化。年轻与年老的短周期小质量行星系统在最内侧行星的周期分布上存在差异:年老样本在1-2天周期处呈现“凹陷-堆积”特征,且轨道间距通常更大。年轻超短周期行星系统中多凌星系统的比例较低,可能意味着这些系统的行星相互倾角较高,或邻近伴星数量较少。这些差异表明,年轻与年老的超短周期行星可能遵循不同的潮汐迁移路径——前者可能通过高偏心率迁移形成,后者则可能通过低偏心率迁移形成。

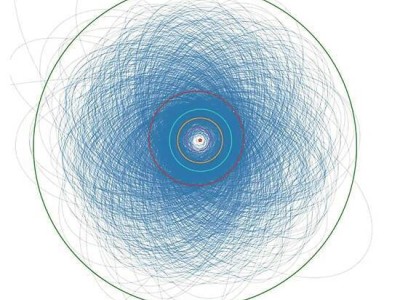

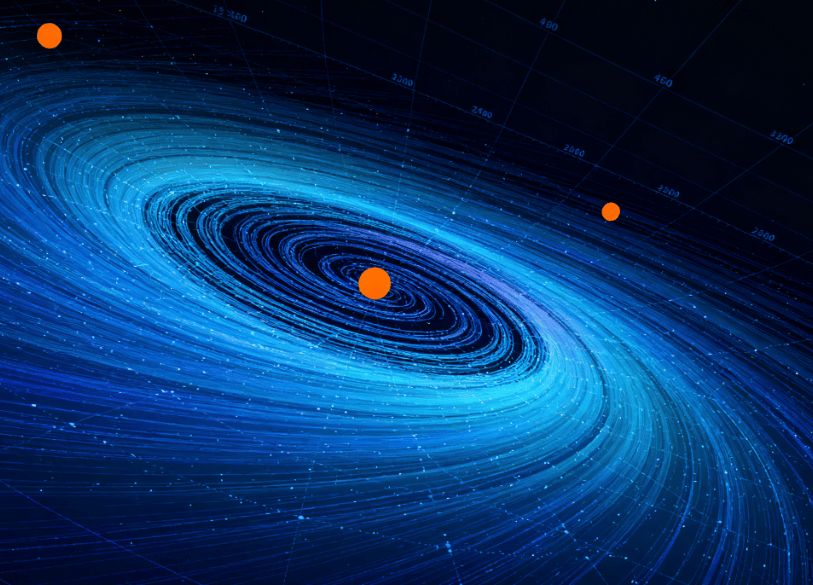

超短周期行星的年龄跨度极大,从仅百万年的“新生儿”到与银河系同龄的百亿年“老寿星”均有分布。它们的空间分布也极为广泛,从太阳系附近延伸至数万光年外的银河系边缘,逐渐填满整个星系。通过分析这些行星在银河系不同位置、不同年龄段的分布特征,科学家有望揭示行星形成与演化过程,甚至探索其与银河系整体演化的潜在联系。这一领域的突破,不仅将深化人类对行星系统的理解,也可能为宇宙中其他星系的行星研究提供重要参考。