在脑机接口技术领域,电极作为连接电子设备与生物神经系统的核心组件,始终扮演着至关重要的角色。然而,传统植入式电极存在显著缺陷:其"静态"特性导致植入后位置固定,难以适应神经系统的动态变化,且长期植入易引发免疫反应,最终导致信号传导失效。这一瓶颈严重制约了脑机接口技术的临床应用与发展。

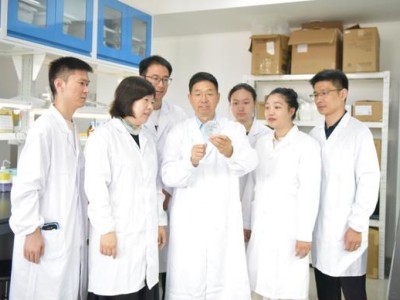

由中科院深圳先进技术研究院与东华大学组成的联合科研团队,经过五年技术攻关,成功研制出全球首款动态神经纤维电极——NeuroWorm(神经蠕虫)。该电极直径仅196微米,相当于两根头发丝的粗细,却集成了60个独立电极通道。通过创新采用超薄柔性薄膜制备工艺与导电图案设计,研究团队实现了在微米级纤维上精确布局密集电极通道的技术突破。

这款革命性电极的最大亮点在于其"动态"特性。科研人员在电极前端集成微型磁控模块,结合高精度磁场导航系统与实时影像追踪技术,使电极能够在生物体内自主改变行进方向。实验显示,NeuroWorm可像生物蠕虫般在兔子颅内灵活移动,根据监测需求主动调整位置,持续获取高质量神经信号。这种动态监测能力彻底改变了传统电极"一植定终身"的局限。

研究团队进一步拓展了该技术的应用边界。通过微创植入技术,NeuroWorm在大鼠腿部肌肉中实现了超过43周的稳定工作。在外部磁场控制下,电极可在肌肉表面自由移动,并在植入后一周内每日变换监测位置。这种多组织适配能力为运动神经疾病诊断与康复治疗提供了全新工具。相关研究成果已发表于国际顶级学术期刊《自然》。