“等固态电池量产了,我立马把油车卖了!”前几日与朋友小王聚餐时,他举着手机信誓旦旦地宣称,仿佛未来马路上将全是电动车的天下。然而,作为旁观者的我,却对这种乐观态度持保留意见——即便固态电池实现大规模生产,燃油车也未必会轻易退出历史舞台。

固态电池的“神话”在网络上被反复渲染:全固态电池续航可达1000公里,充电10分钟即可恢复80%电量;比亚迪、丰田等车企计划在2027年推出搭载该技术的车型,蔚来等品牌的高端电动车已率先采用半固态电池。这些数据看似诱人,但现实却远非如此简单。以成本为例,初期固态电池的造价是现有液态电池的2至5倍。若2026年有相关车型上市,售价或需30万元起步。对于月收入5000余元、扣除房租水电后仅能勉强攒下零头的普通人而言,这样的价格显然难以承受。

技术层面的挑战同样不容忽视。在汽修厂工作的表哥透露,固态电解质的导电性能目前仍不及液态电池,且与车辆其他零部件的兼容性较差,长期使用后可能出现故障。试想,若花费高价购入一辆新车,却因技术不成熟而在三五年内频繁维修,这样的体验无疑会令人沮丧。

充电基础设施的短板更是电动车主的“痛点”。笔者曾亲身经历一次尴尬的旅程:驾驶姐姐的电动车带母亲回乡下探望外婆,导航显示村里有充电桩,抵达后却发现设备早已损坏。两人在村口小卖部苦等三小时,才等到镇上的救援车前来充电。待抵达外婆家时,原本热腾腾的鸡汤已彻底凉透。反观驾驶燃油车的父亲,不仅提前两小时到达,还主动帮外婆劈柴,效率与便利性高下立判。

燃油车的优势在极端天气下尤为明显。去年冬季,笔者驾驶家中老款燃油车在零下20度的环境中跑高速,暖风充足,续航无忧。而在服务区充电时,却看到电动车主裹着羽绒服瑟瑟发抖地等待充电,脸颊被冻得通红。这种场景,让人不禁对电动车的实用性产生质疑。

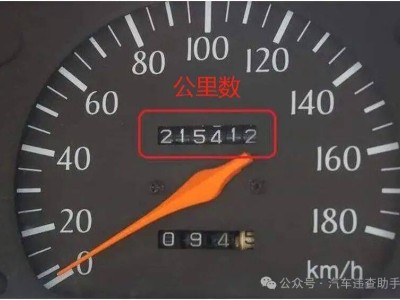

政策层面也并非“一刀切”。尽管部分地区传出禁售燃油车的消息,但在东南亚、非洲等地区,燃油车仍占据主导地位。笔者在泰国从事外贸的叔叔透露,当地加油站数量远超便利店,电动车充电需等待两小时,消费者更倾向于选择燃油车。以目前的基建水平来看,2040年前燃油车市场仍将保持较大份额。

未来的汽车市场或许并非“非此即彼”的零和博弈,而是各取所需的多元化格局。高端电动车可搭载固态电池与800V高压平台,满足不差钱的消费者;普通用户则可选择插电混动车型,兼顾加油与充电的便利性。与此同时,燃油车也在通过技术革新延续生命力——合成燃料已实现几乎零碳排放,部分工厂已批量生产。若2030年前成本降低40%,燃油车仍有望保持竞争力。

固态电池的普及,本质上是新能源汽车的一次技术升级,而非燃油车的“终结者”。未来的道路上,燃油车与电动车将长期共存,各自满足不同用户的需求。选车时,消费者需根据自身实际出发:若日常通勤距离短、具备充电条件,电动车是不错的选择;若经常长途出行或前往偏远地区,燃油车的可靠性则更具优势。适合自己的,才是最好的。