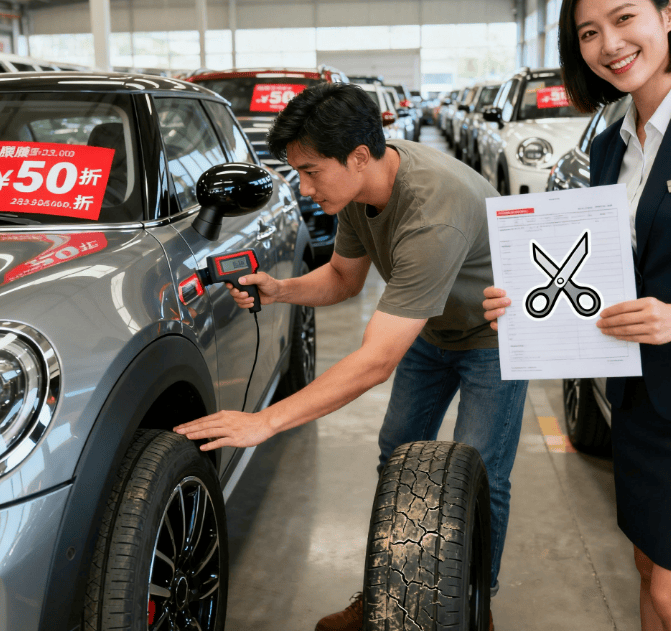

陪朋友去4S店看车时,销售突然凑过来低声说:“您看中的白色款没现车,不过仓库有辆放了五个月的库存车,价格能便宜不少。”朋友当场愣住,这个“库存车”到底值不值得买?成了当天最纠结的问题。

业内有个普遍认知:出厂超过三个月未售出的车辆通常被定义为库存车。过去很多人认为这类车“有问题”,但邻居张先生去年用实际经历证明,库存车并非完全不可取。他以低于市场价近四万元的价格购入一辆SUV,还获赠全车贴膜和三次免费保养,这笔账算下来确实划算。

库存车最直观的优势就是价格优势。经销商为清理积压车型,往往会在冷门颜色、高配版本上给出更大让利空间。对预算有限的消费者而言,这种“折上折”的诱惑力不容小觑。尤其是临近季度末或年底时,经销商为完成销售任务获取厂家返点,对库存车的议价空间会进一步放宽。

但潜在风险同样存在。某企业员工李先生两年前图便宜买了辆库存近一年的车,结果开两个月就故障频发:轮胎出现非正常鼓包,发动机启动时发出异响,车漆因长期露天停放变得暗淡无光。维修师傅检查后指出,机油沉淀导致润滑不足,橡胶件老化加速,这些都是长期停放的典型问题。

经销商处理库存车的方式也暗藏玄机。部分销售会以“缺货”为由引导消费者选择库存车型,或将展车、试驾车经过简单处理后冒充库存车销售。这类车辆由于频繁被试驾、展示,实际损耗可能比正常库存车更严重。不过随着市场监管趋严,明目张胆欺诈的情况已有所减少。

若消费者决定购买库存车,谈判技巧至关重要。建议分多次到店洽谈,每次提及竞品车型的优惠信息,让销售感知到购买诚意。可先与普通销售谈定基础价格,再通过熟人关系争取额外优惠。若价格空间有限,可重点要求增加实用赠品,如行车记录仪、脚垫等。

验车环节是重中之重。需重点检查:通过副驾驶门框处的铭牌确认生产日期,观察轮胎磨损纹路是否均匀,启动发动机后倾听是否有异常杂音。张先生在提车时就发现电瓶电压不足,坚持要求更换新电瓶后才办理手续,这种较真态度值得借鉴。

是否选择库存车,核心在于价格与车况的平衡。若优惠幅度达到新车价格的10%以上,且经过详细检测确认无重大隐患,这类车辆完全可以考虑。但若优惠幅度仅在5%以内,则需谨慎评估长期使用可能产生的维修成本。毕竟,省下的钱可能不够支付后续的维修费用。