“小米用五年时间完成蜕变,为创业者树立了标杆”“昨晚在小米门店,看到不少iPhone用户驻足体验新车,这样的场景五年前难以想象”……雷军第六次年度演讲后,外界对小米的认可声此起彼伏。这场持续五年的高端化征程,不仅让用户看到实实在在的变化,更转化为市场上的强劲表现。

9月27日,小米17全系列旗舰手机开启首销。仅用五分钟,便刷新了2025年国产手机全价位段新机系列的首销销量与销售额纪录。全天数据更显亮眼,小米17 Pro Max单款机型打破年度国产手机全价位段首销纪录,在系列中销量占比超过半数。最贵机型成为销量主力,印证了消费者对高品质创新的认可,也进一步巩固了小米在高端市场的地位。

从手机到汽车,从平板到家电,再到芯片、操作系统和AI技术,小米近年来在多个领域实现突破。这种“做一件成一件”的态势,让外界看到中国科技企业从跟随到引领的转变。然而,这条高端化之路并非一帆风顺,只有小米深知其中的艰辛与挑战。

五年前,小米面临内外交困的局面。国际市场上,苹果、三星、华为等巨头占据主导地位;国内市场中,增长势头受阻,网络上质疑声不断。在这种背景下,小米开启了一场涉及认知、方法和意志的全面转型。从互联网模式向硬核科技范式转变,这条路充满未知与挑战。

如今,随着3纳米玄戒O1芯片的诞生和SU7 Ultra在纽北赛道的出色表现,小米完成了从模式创新到技术引领的跨越。这场“穿越至暗时刻”的征程,不仅击碎了外界的质疑,更标志着中国科技从追随到定义的历史性转变。

小米17系列的发布,是五年高端化之路的阶段性成果。五年前,小米明确提出“对标苹果”,这一决策曾被误解为简单模仿。实际上,小米以此为标准,在研发、品控、体验和品牌建设上进行全面自我提升。五年过去,小米的产品力发生质的飞跃,从跟随到创新,质感显著提升。

以小米17 Pro系列为例,其搭载的“妙享背屏”功能备受用户好评。这块副屏不仅支持个性化时钟设置,还能实时显示航班信息、外卖进度等重要动态。用户可通过主摄实现超高画质自拍,甚至将手机变身游戏掌机。这一功能并非首次出现,2021年小米11Ultra就曾尝试背屏设计,经过持续优化,如今的功能更加实用。

在技术创新方面,小米17系列表现突出。“超级像素”技术让高像素密度OLED屏幕的清晰度媲美传统2K屏,同时更省电;金沙江电池采用异形叠片技术,含硅量达16%,大幅提升电池容量;澎湃OS 3新增小米超级岛功能,优化流畅度和稳定性,生态互联体验更佳。这些创新让小米在芯片、影像、续航等核心领域实现跨代突破。

高端化之路充满波折。2020年,小米10系列成功开启高端化进程,但随后的小米11 Ultra未能获得用户认可。高端化受挫、营收下滑、股价承压,外界质疑声不断。面对困境,雷军带领团队深入复盘,提出三个关键问题:做对了什么?做错了什么?重来一遍该如何做?

经过半年讨论,小米形成共识:从互联网公司向硬核科技公司转型,未来五年投入1000亿元用于核心技术研发。随后,小米启动芯片研发和造车两大项目。这两个决定在当时引发争议,芯片是技术深水区,造车是资本与时间的无底洞,但小米坚持布局,因为这两者是高端化的基石。

2022年春节前,小米12表现未达预期,高端化再次受挫,内部出现不同声音。有人认为高端化太难,建议放弃;有人认为小米品牌形象固化,应另立品牌。面对分歧,雷军在春节后立即召开战略研讨会,凝聚继续做高端的共识,坚持使用小米品牌冲击高端市场。

雷军的坚持源于对高端化的深刻理解:高端化不是玄学,成败取决于团队的能力和方法论。许多企业高端化失败,是因为缺乏道路自信和科学方法。小米将高端化视为生存命题,通过体系化改造,将意志贯穿至组织末梢。

五年来,小米在手机、汽车、家电等领域持续突破,背后是认知突破、持续创新和科学方法论的践行。以“妙享背屏”为例,其设计基于用户对便捷自拍、信息预览等需求的精准洞察,通过研发投入与影像算法、操作系统深度融合,体现“体验优先”原则。

这种体系化打法也应用于小米汽车。基于用户需求和竞争分析,小米在SU7、YU7的产品定义上选择纯电模式、运动兼具空间的差异化方向,避开红海市场。凭借极致性能和动感设计,小米汽车成为行业现象级产品。

小米五年高端化之路,也是一场管理革命。通过科学方法论,小米将偶然成功转化为系统胜利,整体气质焕然一新。手机、汽车、芯片等成果的涌现,彻底回应了“性价比品牌不能做高端”的质疑。

小米的蜕变不仅是一家企业的成功,更是中国科技产业在全球格局中寻求突破的缩影。五年前,面对芯片和造车的千亿投入压力,小米内部曾有犹疑。但如今,手机、汽车、家电三大万亿级赛道的打开,让外界对小米的期待从“能否成功”转变为“能走多远”。

曾经,苹果和保时捷是小米仰望的对象,但如今小米门店中,增购或换机的苹果用户越来越多,SU7、YU7的车主中也有相当比例来自传统豪华品牌。用户结构的变化表明,小米完全有能力站稳高端市场。

深耕底层技术,持续创新手机、汽车和科技家电,小米在高端化突围后,逐渐摆脱价格战,成为行业“反内卷标杆”。高端化是一场没有终点的马拉松,小米已进入“新五年”阶段,目标更加宏大:实现超高端、全品类高端和全球化突破。

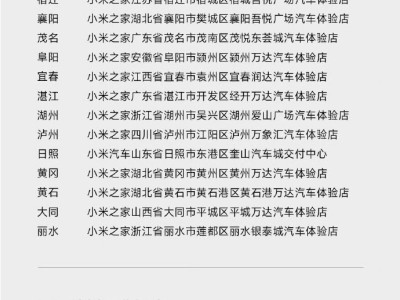

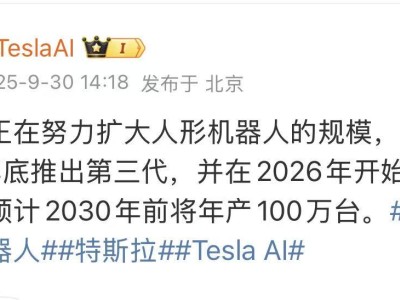

在大家电领域,小米目标2030年成为行业头部品牌,空调业务冲刺中国前二。全球化层面,小米将从“产品出海”向“模式出海”跃迁,智能汽车首站选择欧洲,体现对产品竞争力的信心。雷军表示,未来五年研发投入将加码至2000亿元。

当外界习惯性追问“小米接下来要对标谁”时,答案或许已改变。小米在手机、汽车、家电三大赛道同时发力,构建独特的协同生态:澎湃OS打通“人车家”全场景,自研芯片夯实技术底座,AI大模型赋能各产品线。这种多重叙事的推进,让小米逐渐“自成坐标”。