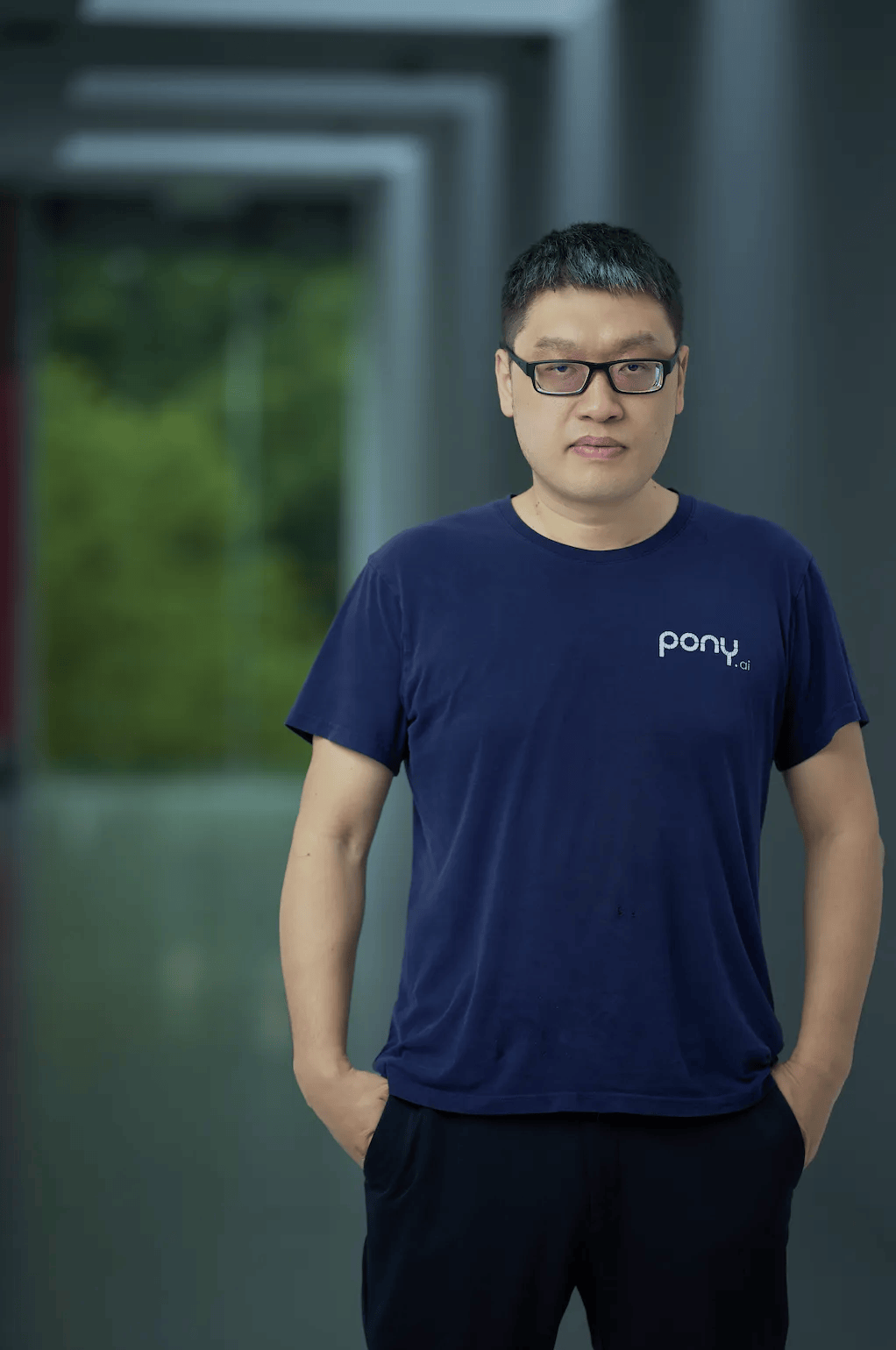

自动驾驶领域,L4级技术曾被视为难以逾越的高峰。当多数企业转向L2辅助驾驶或放弃研发时,小马智行创始人楼天城却选择了一条少有人走的路——坚持开发完全无人驾驶系统。2016年底,他与彭军从百度智驾部门离职,共同创立小马智行,目标直指“让AI自己开车”。八年间,他们经历了行业从资本热捧到低谷徘徊,再到如今逐步走向商业化落地的全过程。

2020年,自动驾驶行业陷入低谷。技术进展难以被外界感知,融资热度下降,商业化前景模糊。同期创立的L4级公司中,不少选择倒下或转向L2,成为车企辅助驾驶系统的供应商。楼天城却不愿妥协。他曾在Waymo工作时意识到一个关键问题:“无论怎么宣传,外界总会有人把L2级系统误认为L4。”这种误解可能带来严重后果,因此他坚持L4方向——车上无人接管,才是真正的自动驾驶。

为了突破技术瓶颈,小马智行在2020年至2022年间进行了一次关键“切换”:暂停原有智驾系统的训练,转而开发为系统提供训练环境的“世界模型”。通过强化学习,让AI在虚拟环境中自主学会开车,而非模仿人类驾驶。这一选择在当时承受了巨大压力——公司内外长期看不到系统本身的进步。但楼天城相信,干成一件像样的事需要8到10年的周期,低谷只是暂时的。

如今,小马智行的技术路线已被验证为“加法”而非“切换”。特斯拉、蔚来、华为等企业也采用类似方法,将智驾模型放入世界模型中进行强化学习。但楼天城是第一个做出这一决策的人。他的坚持源于过往经历:从清华保送生到姚班博士,从编程大赛冠军到自动驾驶创业者,他始终相信,真正的突破需要长期积累。

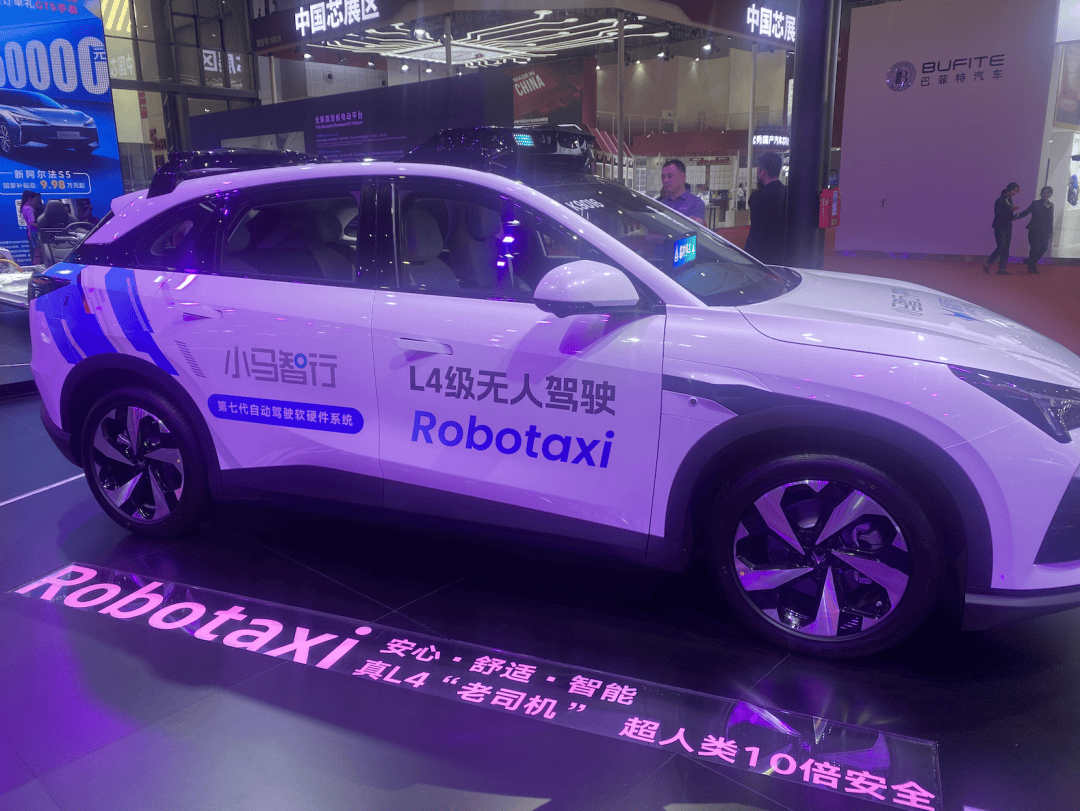

2024年11月,小马智行在纳斯达克上市,成为“Robotaxi第一股”。根据2025年第二季度财报,其Robotaxi车队规模已突破500台。楼天城的目标是年底达到1000台——这是车队的盈亏平衡点。一旦规模超过这个数字,业务将从烧钱转向盈利;达到万台时,将享受规模化降本的红利。

“Robotaxi是L4的第一个商业模式。”楼天城在接受采访时表示。他回忆,2015年Waymo的前身Google X就在美国奥斯汀展示了第一辆Robotaxi“萤火虫”。当时,这一模式被定义为平台生意,而非卖给个人。对楼天城而言,L4的目标决定了商业模式的选择:“Robotaxi是最容易先实现的场景,后面的模式对成本要求更高,但市场也更大。”

在Robotaxi的竞争中,安全性是首要标准。楼天城认为,车辆需提供一致的优质体验:等车时间短、不绕路、乘坐舒适。同时,成本控制至关重要。例如,今年4月,小马智行将自动驾驶套件成本下降70%,但通过强化车载“大脑”的性能,弥补了硬件降级带来的影响。他坦言,目前尚未完全享受规模化降本的红利,“千台不算规模化,万台才会见效”。

对于商业化节点,楼天城认为1000台车队规模具有里程碑意义。这意味着成本与收入达到平衡,车辆数量增加后将实现盈利。他透露,小马智行已有250台车在路上运行,200台为近期新增,年底前有望完成目标。这一信心源于数百万公里的验证数据:“用户面前,我们的车与普通网约车没有本质差别。”

当被问及是否担心百度等竞争对手时,楼天城直言:“百度绝对是世界领先的智驾公司。”他强调,对所有L4企业而言,1000台都是关键节点。但这一逻辑仅适用于乘用车领域。至于未来是否会涉足个人市场,他表示:“卖给个人是下一阶段的事,届时车内设计将完全不同——驾驶座的钱可以省下来,转而提供会议、高尔夫等增值服务。”

在技术路线上,小马智行与车企、网约车平台的合作模式备受关注。楼天城明确表示,公司不会成为网约车运营商,而是通过生态合作实现规模化。目前,小马智行已与丰田、北汽、广汽等车厂建立合作,共同开发Robotaxi。他认为,每个企业都有自己的基因,合作比独自扩张更高效。

回顾过去十年的发展,楼天城将行业波动视为正常现象。他指出,自动驾驶技术已发展二三十年,2022年才真正实现落地里程碑。对于未来的挑战,他更关注时间压力:“市场对速度有期待,我们要赶上这种期待。”至于机器人领域,他认为投入周期可能比L4更长,通用机器人目前仍处于“看视频展示”的阶段。

在楼天城看来,坚持L4的信心源于对技术本质的理解。他反对通过模仿学习超越人类,因为“人对AI的要求远高于对人”。强化学习才是关键——让AI在虚拟环境中自主迭代,而非依赖实际道路数据。这一选择曾让小马智行经历长期的技术真空期,但最终证明了其正确性。

“干成一件像样的事,通常需要8到10年。”楼天城说。他的编程竞赛经历让他相信,真正的突破需要长期积累。如今,小马智行的Robotaxi已在上海车展展示三款第七代量产车型,但他更关注的是如何通过合作将技术推向更广的市场。“世界不是被预测出来的,而是被创造出来的。”他说。