在新型城镇化进程加速的当下,城市市政基础设施作为维系城市运转的“生命线”,其规划、建设与管理水平深刻影响着居民生活品质与城市发展潜力。然而,当前多地城建领域普遍面临管理分散、信息割裂、标准缺失等困境,传统治理模式已难以适应城市快速发展的需求。在此背景下,以数据为核心的智慧城市数据平台应运而生,为破解城建难题提供了创新路径。

城市基础设施涵盖综合管廊、轨道交通、海绵城市等十二大类,涉及规划、建设、运营全生命周期。由于行政权限差异与投资主体多元,这些设施长期处于“多头管理”状态。例如,海绵城市建设与排水防涝工程分属不同部门,导致项目衔接不畅;各业务系统独立运行形成“信息孤岛”,数据重复采集、更新滞后问题突出,跨部门协同效率低下。更严峻的是,缺乏统一数据标准阻碍了部门间数据共享,而依赖经验决策的传统模式,因数据不全面、不及时,难以应对城市发展中的复杂挑战。

针对上述痛点,智慧城市数据平台以“互联网+城建”为理念,依托大数据、云计算、物联网等技术,构建了覆盖部、省、市三级的“城建云”体系。其核心架构包括“一云、一库、四平台、N系统、两体系”:“一云”实现三级数据互联互通,“一库”整合基础数据、业务数据与智能决策数据,“四平台”涵盖采集、分析、空间服务、信息发布,形成数据闭环;“N系统”针对不同业务提供定制化方案,数据指标与信息安全体系则保障平台稳定运行。

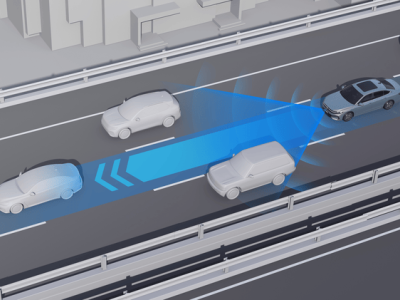

在实际应用中,平台通过多维度数据采集打破信息壁垒。一方面,整合各部门业务系统数据,覆盖项目投资、建设进度、运营能耗等核心信息;另一方面,利用物联网设备实时采集积水液位、管线压力、管廊环境等动态数据,并接入气象、环境等外部数据,构建全方位数据资源池。例如,在综合管廊管理中,平台可实时监测温湿度、气体浓度等指标,通过空间可视化技术呈现管廊分布与运行状态,异常时自动预警并辅助处置;在海绵城市建设中,通过分析绿地面积、透水铺装面积等数据,评估雨水调蓄能力,为规划优化提供依据。

该平台的创新之处在于深度融合城建业务场景,推动管理模式从“经验驱动”向“数据驱动”转变。以地下管线管理为例,传统人工巡查效率低且易遗漏,而平台通过整合管线基础信息、隐患数据与实时监测数据,可精准定位隐患位置、评估风险等级,并自动生成处置建议,大幅提升安全管理水平。同时,平台通过公共信息发布渠道,向公众公开基础设施规划、建设进展等内容,增强市民对城市发展的参与感。

在落地模式上,各地可根据自身条件选择自主建设或多租户模式。自主建设模式适合技术基础扎实、资金充裕的城市,可搭建本地云数据中心,既服务本地城建管理,又能为周边城市提供技术支持;多租户模式则通过租用上级或区域城建云平台资源,以购买服务的方式实现数据采集与分析,降低建设门槛。两种模式均能有效推动城建数据整合,提升治理效能。

从长远看,智慧城市数据平台的价值不仅在于解决当前问题,更在于为城市可持续发展注入新动能。通过数据挖掘与分析,平台可预测基础设施需求,提前规划建设重点;跨领域数据融合还能催生创新管理思路,例如将交通数据与道路桥梁信息结合,优化路网规划与养护方案。平台建设可促进信息技术与城建行业深度融合,带动相关产业发展,形成“数据赋能城建、城建反哺产业”的良性循环。