吉利旗下千里科技正以“华为模式”为蓝本,加速构建智能驾驶领域的核心竞争力。这家由吉利控股集团战略投资的企业,通过吸纳华为系核心人才、整合集团资源,试图在智能汽车赛道上复制“下一个引望”的成长路径。

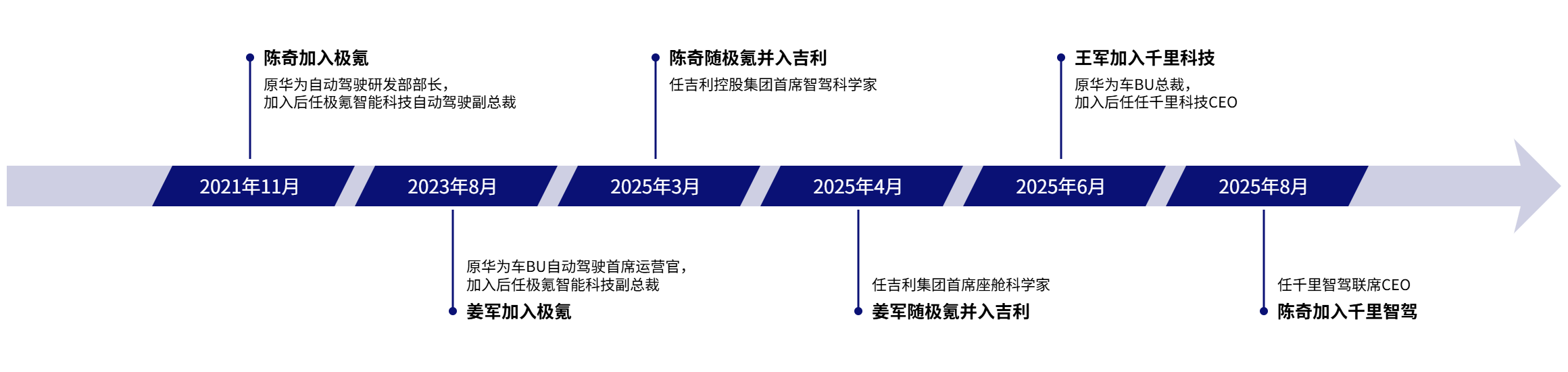

原华为智能汽车业务核心成员王军的加盟,被视为千里科技技术转型的关键节点。与行业常见的零散挖角不同,吉利同步引入了华为自动驾驶研发部部长陈奇、车BU首席运营官姜军等高层。陈奇主导的华为第一代自动驾驶系统研发经验,姜军在高精地图与云业务领域的积累,为千里科技搭建了从感知到决策的全栈技术框架。目前,陈奇担任千里智驾联席CEO,姜军则负责智能座舱业务,形成“智驾+智舱”的双核驱动。

技术路线图上,千里科技明确提出“一横一纵”战略:横向整合感知、规控、执行模块为端到端大模型方案,纵向将传感器、控制器等产品封装为标准化系统。这一模式与华为提供的智驾选装包高度相似,但千里科技强调其开放属性——通过吉利星睿智算中心23.5EFLOPS的算力支持,以及芯擎科技、亿咖通等子公司构建的垂直供应链,试图打造更灵活的解决方案。

吉利集团的全产业链资源成为千里科技的最大底气。在L2级市场,吉利旗下20余个乘用车品牌未来将全部采用千里科技的智驾方案,2024年全球新能源销量达148.8万辆的规模,为数据反哺模型训练提供了天然土壤。L4级Robotaxi领域,曹操出行平台已明确作为商业化载体,李书福公开表示将推动其成为主要运营平台。这种“车端+出行端”的双重落地场景,被视为突破华为技术壁垒的关键。

“后发优势”是千里科技反复强调的关键词。CEO印奇在发布会上提出“统一AI大脑”概念,计划通过跨终端、跨场景的大模型,实现智驾、智舱、Robotaxi三大场景的快速落地。按照规划,2024年底将发布L3级方案,2025年下半年推出L4级Robotaxi解决方案,座舱产品则进入量产阶段。这种激进的时间表背后,是吉利体系内海量实车数据的支撑——仅星睿智算中心就积累了远超行业平均水平的真实路况数据。

但挑战同样显著。尽管吉利在智能化领域投入多年,通过亿咖通、经纬恒润等企业探索了多种技术路径,高阶智驾仍被视为短板。此前亿咖通对标华为车BU的尝试未能成功,其团队最终并入千里科技,凸显了吉利内部资源整合的迫切性。对于千里科技而言,如何在2025年智驾技术普及元年交出兼具效率与质量的方案,将直接决定其能否摆脱“PPT造车”的质疑。

印奇的AI背景为技术路线注入了差异化基因。这位毕业于清华姚班、哥伦比亚大学计算机博士的创业者,曾创立“AI四小龙”之一的旷视科技,在计算机视觉领域积累深厚。他提出的“超级智能助手”概念,试图将汽车场景延伸至智能物流、家庭等领域,构建更通用的AI生态。这种跨场景战略与华为的“汽车智能化”定位形成区隔,但能否落地仍需验证。

吉利与千里科技的野心不止于成为智驾供应商。参考浩思动力从吉利动力总成业务拆分、独立服务雷诺等第三方的案例,千里科技被赋予了“赋能全行业”的使命。淦家阅明确表示,只要市场有需求,千里科技将开放技术能力。这种模式若能成功,意味着吉利不仅解决了自身智能化短板,更可能培育出第二个具有行业话语权的智驾巨头。

当前,千里科技正站在关键节点:前端有华为系团队的技术输入,中端有吉利全产业链的资源支持,后端有印奇领衔的AI战略。但高阶智驾产品的PPT阶段属性、竞争对手的时间压力,以及吉利过往智能化尝试的教训,都提醒着这家新兴企业——通往“千里”的征程,仍需从“足下”的每一步扎实做起。