在当今数字化时代,RSA-2048与ECC等经典公钥密码体系构成了网络安全、金融交易和隐私保护的基石。然而,量子计算的崛起正对这一传统加密体系构成潜在威胁。理论上,量子计算机具备以远超经典计算机的速度分解大整数和求解离散对数的能力,这意味着RSA和ECC加密可能在短时间内被破解。这一前景既引发了技术界的兴奋,也带来了对现有安全体系的担忧。

关于量子计算机的发展阶段,学界和产业界存在不同观点。有人认为,经典公钥密码的“倒计时”已经启动;也有人指出,受限于制造难度,真正可用的量子计算机仍遥不可及。尽管市场上的论调各异,但核心问题始终未变:量子计算机距离破解经典公钥密码还有多远?答案与量子芯片技术的发展密切相关。没有高性能的量子芯片,用量子计算机破解经典加密就无从谈起。然而,制造强大的量子芯片面临诸多挑战。

量子芯片,即放置量子比特(约瑟夫森结)的芯片,也被称为量子处理器。要构建更多量子比特的芯片,主要面临三大难题:布线问题、串扰问题和半导体良品率问题。

布线问题是量子芯片制造的首要挑战。每个量子比特需要多根线缆(如控制线、读出线),同时量子比特之间还需通过耦合器互联。在二维芯片上,随着量子比特数量的增加,布线复杂度呈非线性增长。特别是当需要实现高连接度时,中心区域的比特控制线必须绕过外围比特,导致芯片面积急剧扩大。

串扰问题同样不容忽视。串扰指量子比特之间的互相干扰,会导致量子态退相干,且随着比特数量的增加呈非线性增强。串扰可分为三类:经典串扰,即量子比特控制信号频率过近导致的干扰;量子串扰,即本应关闭的比特耦合未完全关断;全局串扰,即来自外部环境的未知物理过程(如宇宙射线、声子传播)的干扰。为避免串扰,需采取更大隔离区、精心设计的屏蔽结构,或在器件层面优化耦合器性能,使比特间耦合开关更彻底地关断。改进测控系统,尤其是优化频率分配,也有助于降低并行执行双比特门时的串扰。

器件良品率问题是量子芯片制造的另一大障碍。从面积来看,量子芯片的面积应与量子比特数量成线性关系。但由于布线和串扰问题,实际芯片面积往往随量子比特数量增长而显著超线性,接近平方增长。量子比特对缺陷极其敏感,哪怕1%的失败率都会使整个系统不可用。芯片内部或表面的缺陷可能与量子比特耦合,降低其相干时间。在微纳加工领域,芯片面积越大,良品率越低,大面积芯片的制造难度呈指数增加。对于超导量子芯片,尽管其制造过程可借用半导体工业的成熟设备和工艺流程,但量子比特对制造缺陷的极端敏感性使得良品率问题成为巨大挑战。

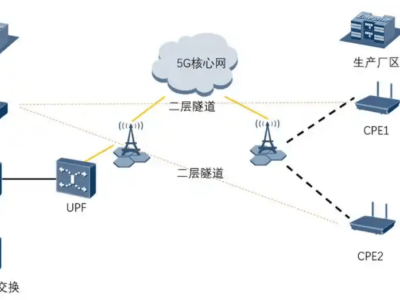

面对布线、串扰和良品率问题随量子比特数量增加而非线性恶化的情况,直接在一块芯片上构造百万量子比特几乎不可能。为此,模块化设计与片间互联成为新思路。先构造数千个物理量子比特的小芯片(Chiplet)模块,再通过片间互联技术连接这些小芯片,形成可靠的逻辑量子比特。这样一来,单片的工程挑战从数百扩展到数千,难度大幅降低,更具可行性。

然而,这一思路也带来了新问题。量子比特必须放在10毫开尔文左右的低温环境里工作。若将每个Chiplet分别放置在独立的稀释制冷机中,实现Chiplet之间的互联需将信号线从一个制冷机的低温环境引出到室温,再进入另一台制冷机的低温环境。这种“低温↔室温↔低温”的信号传输路径会引入较大的热负载和噪声,破坏量子比特的状态。若所有Chiplet都放在同一台稀释制冷机里,则需要一台功率极其庞大的稀释制冷机来容纳数千个Chiplet,而制造这样的大规模稀释制冷机本身就是全新挑战。

未来,要么找到抑制跨稀释制冷机互联噪声的新方法,要么在稀释制冷机的规模化上取得突破。就目前的科学和工程现状来看,研发更大功率、更大空间的低温稀释制冷机似乎是更可行的方向。

若采用Chiplet设计加片间互联的方案,量子芯片层面需要跨越的障碍是将单片量子比特从数百扩展到数千。好消息是,半导体工艺仍在持续进步。例如,可借鉴先进封装中的3D堆叠工艺来制造量子芯片,提高布线密度和互联能力。同时,超导材料工艺的优化、多路复用设计、芯片架构设计的改进(如更高效的耦合器、更合理的频率规划)也将助力突破这一关口。

目前,单个小芯片从数百到数千个物理量子比特的阶段虽难度不小,但主要是工程瓶颈,整体前景较为乐观。IBM已造出单片拥有1000个物理量子比特的芯片,但由于芯片面积大,量产时将面临良品率及芯片内量子比特可靠性的挑战。受限于当前技术,暂时还无法制造出能够破解RSA-2048的百万量子比特计算机。不过,业界普遍认为,到203X年,或许能见证这种量子计算机的诞生。