近年来,具身智能领域在资本与技术的双重推动下热度持续攀升,但估值泡沫与商业化进展缓慢的问题逐渐浮出水面,引发投资界的广泛关注。高盛近期发布的行业报告指出,当前具身智能行业正面临“订单荒”的困境,同时Figure公司对优必选相关视频涉嫌AI合成的质疑,进一步将行业推向舆论的风口浪尖,暴露出其在订单落地与技术真实性方面的双重挑战。

针对这一现象,某投资机构董事总经理梁颖从投资人视角深入剖析了行业当前面临的困境与未来投资方向的转变。作为在该领域深耕十余年的资深投资者,她所在的机构不仅曾参与多家明星机器人企业的早期投资,还孵化了一批具有代表性的科技企业。梁颖指出,当前行业核心问题在于,许多产品尚未形成有效的商业闭环,客户端实际使用情况与宣传存在差距。她进一步强调,行业面临的挑战不仅限于AI能力不足,机器人本体在稳定性、功耗、负载能力等硬件层面仍存在显著瓶颈。

在梁颖看来,具身智能不应被简单等同于双足人形机器人。她认为,人形机器人或许是行业发展的终极目标,但商业落地的关键在于场景适配而非形态模仿。以工业场景为例,当前自动化与机器人的组合已替代大部分可标准化的人工操作,剩余难以替代的工作往往涉及复杂环境或高精度需求,这正是机器人技术需要突破的方向。她举例称,特斯拉布局机器人产品正是基于其工厂近乎无人化的现状,但仍存在少量人工无法替代的操作环节。

谈及技术瓶颈,梁颖坦言,当前机器人大脑算法与硬件本体均未达到大规模商业化成熟阶段。许多创业公司出身于AI算法背景,认为机器人本体已成熟,只需通过AI大模型加持即可实现突破。然而现实是,本体硬件仍存在诸多问题:稳定性差、功耗过高、无法长时间工作,甚至需要依赖远程操作。她以近期某机器人展会为例,指出多数参展产品虽能完成基础动作,但距离自主运行仍有很大差距,一个机器人往往需要两名工程师陪同调试。

对于人形机器人是否陷入“技术堆砌难落地”的怪圈,梁颖表示,要实现与人比肩的灵活性,人形机器人需搭载至少50个自由度关节,但这会直接导致成本飙升、小型化受阻,并伴随功耗过高、稳定性不足等问题。她观察到,许多企业初期宣称要打造“全场景多任务人形机器人”,但最终不得不转向科研市场寻求突破,真正能落地实用的成熟产品寥寥无几。她认为,行业应避免过度执着于人形概念,而是聚焦具体场景需求,例如工厂场景中固定位置的机械臂可能比移动平台更高效。

在商业落地路径上,梁颖提出“模块化设计”的思路。她认为,具身智能机器人可拆分为机械臂与移动平台两部分,形态(双足、轮式或四足)应根据场景需求决定。例如家庭场景需要稳定、安全且空间适配性强的设备,而工业场景可能更注重效率与成本。她强调,核心在于找到合适的应用场景,使机器替代人的经济模型成立,而非追求技术完美。她以某企业案例说明,若机器人售价10万元却需两人专门维护,则缺乏商业价值。

针对行业“订单荒”现象,梁颖指出,关键在于验证客户端是否真正使用已采购的机器人。她观察到,部分企业产品尚未成熟,但行业危机感促使客户愿意尝试新技术。她认为,应鼓励这种尝试,通过实践发现问题并逐步解决,而非期待机器人一次性解决所有问题。她建议企业先聚焦一两个应用场景,再逐步拓展功能。

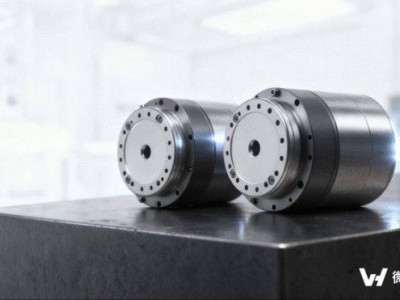

当被问及未来投资方向时,梁颖透露,该机构早期已布局30余家机器人企业,涵盖从1.0到2.0阶段的项目。但到2026年,随着机器人本体企业估值偏高且优质创业团队已基本入场,投资逻辑将从聚焦本体转向产业链上游的核心部件领域。她同时表示,将持续关注已投企业的商业化落地,协助其找到切入点。

在商业化突破口方面,梁颖认为,具身智能应优先解决降本增效问题,场景选择不宜过于复杂。她指出,危险、污染环境或需要24小时工作的场景(如巡检、维护)具有强刚需性,且不一定需要人形形态。她强调,技术应用应以需求为导向,有时需做减法而非加法,避免功能堆砌。她观察到,当前行业从业者多出身科研背景,倾向于从技术出发思考问题,但更应优先明确需求,再评估技术可行性。