维基百科编辑团队近日公布了一份内部使用的《AI写作鉴别手册》,首次向公众系统梳理了大型语言模型在文本生成中暴露的典型特征。这份基于数百万次编辑实践总结的指南,为识别机器生成内容提供了可操作的判断依据,标志着AI内容治理从技术检测向公众认知赋能的转变。

自2023年启动"AI内容净化行动"以来,维基百科编辑团队在处理海量编辑提交时发现,传统自动化检测工具对AI文本的识别率不足30%。真正有效的判断方式,需要结合对语言模式和叙事逻辑的细致观察。经过一年多的样本积累,编辑们总结出五类具有代表性的AI写作特征。

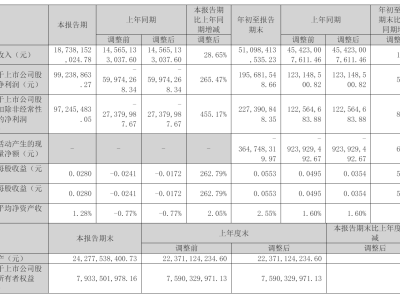

在价值表述方面,AI生成文本常出现"重要性焦虑"现象。例如频繁使用"具有里程碑意义""引发全球关注"等绝对化表述,却缺乏具体数据或案例支撑。这种写作模式在人类撰写的百科条目中仅占2.7%,而在AI生成内容中占比高达41%。

信源引用环节暴露出明显的机械性特征。为证明内容权威性,AI会大量堆砌低影响力媒体报道,包括个人博客、地方电台采访等边缘信源。这种"简历式"引用方式与人类编辑优先选择学术期刊、权威新闻机构的习惯形成鲜明对比。

句式构造上,现在分词短语的滥用成为重要识别标志。诸如"凸显……的重要性""印证……的持续性"等模糊表述,在AI文本中平均每200字就会出现一次。这种刻意制造的"分析感",反而暴露了内容缺乏实质观点的缺陷。

语言风格层面,AI表现出强烈的营销化倾向。过度使用"绝佳体验""震撼视觉"等广告式形容词,导致文本失去百科应有的客观性。数据显示,AI生成文本中情感化词汇的使用密度是人工编辑的3.2倍。

结构特征方面,AI写作呈现出"形式理性"与"内容空洞"的矛盾。段落间虽然保持清晰的逻辑衔接,但常出现同义反复现象,缺乏人类作者特有的批判性思考。这种"完美外壳包裹空泛内核"的写作模式,成为识别机器文本的关键线索。

这些特征的形成与AI训练机制密切相关。由于模型主要学习互联网文本,而网络空间充斥着大量SEO优化内容、自我推销文案和自动化生成文本,导致AI不自觉地继承了这些不良写作习惯。技术专家指出,只要训练数据源不发生根本性改变,这些语言特征将持续存在。

该鉴别手册的发布正在引发连锁反应。社交媒体平台开始出现"AI文本打假"社群,学术机构将相关特征纳入论文查重系统,普通网民也通过掌握这些技巧提升信息辨别能力。这种全民参与的治理模式,对批量生产低质量AI内容的营销号和伪新闻站点构成实质性威胁。

有观察者认为,维基百科的实践重新定义了人机协作边界。当公众掌握识别AI文本的能力,不仅倒逼生成技术向更真实的表达进化,也凸显了人类写作在思想深度和情感共鸣方面的不可替代性。这场由编辑社区发起的治理行动,正在重塑数字时代的内容生态规则。