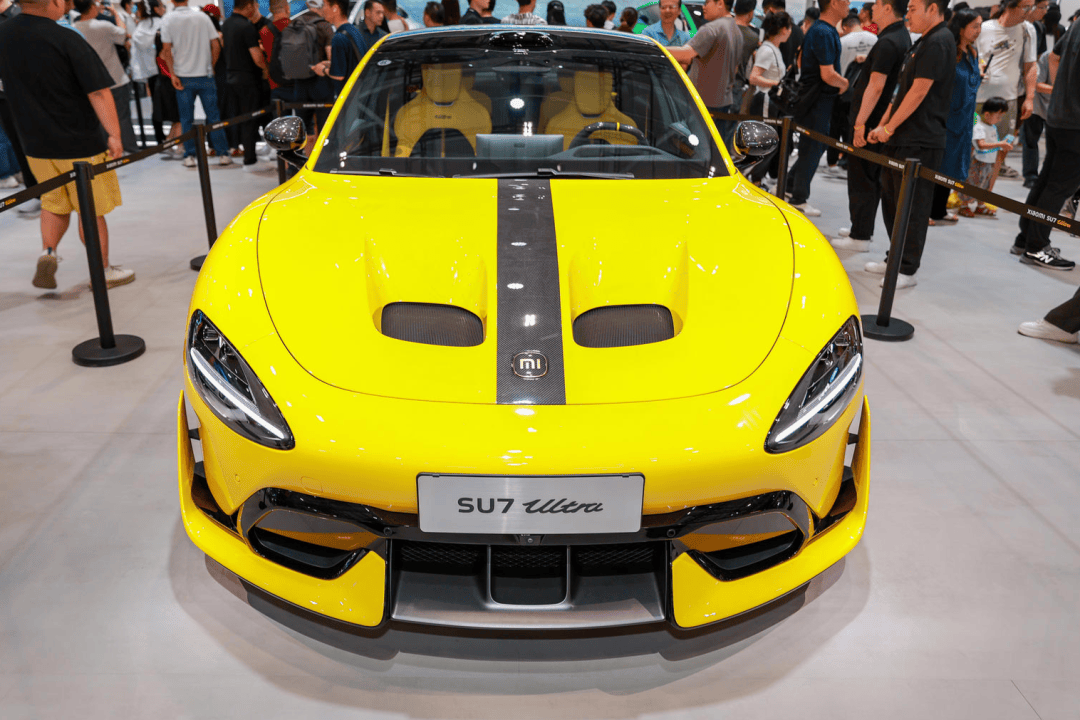

一场围绕小米SU7 Ultra“挖孔机盖”的虚假宣传争议,近日在南京市秦淮区人民法院进入开庭质证阶段。这起案件源于部分消费者对小米汽车宣传内容与实际功能不符的质疑,认为其选装的碳纤维挖孔机盖存在误导性宣传,并因此提起诉讼。

争议的起点可追溯至今年5月。当时小米汽车推出SU7 Ultra碳纤维挖孔机盖版车型,宣传中强调其“双风道直接导向轮毂,支持轮毂散热”。小米集团董事长雷军曾在微博发文称,该设计不仅改变了外观,还优化了内部结构。然而,这条微博发布仅8小时后,雷军便删除了关于轮毂散热的表述。这一举动引发消费者关注,部分人认为小米汽车可能存在夸大宣传的嫌疑。

根据消费者反馈,他们选择该车型的主要原因是看中“挖孔机盖”的设计,认为其兼具赛道性能与日常使用场景。然而,实际使用中,部分车主发现轮毂散热功能并未达到宣传预期,质疑小米汽车存在虚假宣传。为此,多名消费者联合提起诉讼,要求小米汽车承担相应责任。

在庭审过程中,小米法务团队提交了84页、14组新证据,包括《气动力风洞试验报告》、机盖图纸、发布会视频、雷军微博内容、官方宣传文章及购车协议等。小米方面辩称,雷军在宣传中多次强调“不建议购买”,且价格较高,不存在主观故意误导消费者的意图。同时,小米法务指出,雷军删除微博内容的行为属于及时更正,不应被视为对消费者的误导。

针对轮毂散热功能的争议,小米法务团队援引《气动力风洞试验报告》称,挖孔设计确实具备气流导出和辅助前舱散热的功能。试验数据显示,发动机盖开孔会降低前轴和后轴升力系数,并略微增大风阻系数。然而,维权车主对此提出质疑,认为真实风道带来的风阻系数变化应为0.x级,而小米汽车的数据远未达到这一标准,难以证明其宣传的真实性。

小米法务团队还提出,宣传广告内容未写入购车合同,因此不构成违约。这一观点引发消费者不满,他们认为小米汽车在宣传中刻意模糊功能细节,导致购车决策受到影响。部分车主表示,曾向小米汽车发函要求详细说明碳纤维双风道前舱盖的实际情况,但未收到任何回应。

在庭审中,小米汽车还试图通过公司架构划分责任。其购车协议的签约方为南京小米景明科技有限公司,而小米方面辩称,该公司与小米汽车科技有限公司、小米景明科技有限公司等均为独立法人,不应承担连带责任。然而,公开资料显示,这些公司均与小米集团存在关联,实际控制权仍集中在小米体系内。这一辩解被消费者视为推卸责任的行为,进一步加剧了双方矛盾。

购车协议中的部分条款也成为争议焦点。例如,协议规定消费者需在收到余款通知后七日内支付款项,否则小米汽车有权解除协议并没收定金,但未明确通知时间。有消费者反映,在车辆尚未下线时便收到付款通知,导致被动违约。协议未规定具体交付时间,部分消费者发现实际交付周期远超预期,却无法退还定金。目前,小米YU7的交付周期长达8个月,SU7和SU7 Ultra的交付周期为6-9周。

协议还约定,纠纷解决地点为北京市大兴区,这意味着消费者维权需前往北京提起诉讼。这一条款被质疑为限制消费者权益,小米汽车此前曾以此为依据提出管辖权异议。法律人士指出,虽然子公司具有独立法人资格,但集团公司在合同设计中利用法律条款控制风险的做法,可能加剧消费者维权难度。

随着庭审的推进,这起案件的焦点逐渐从产品功能争议转向合同条款的合理性。消费者认为,小米汽车在宣传和销售过程中存在信息不透明、条款不公平等问题,而小米方面则坚持其宣传内容符合事实,且已尽到告知义务。目前,案件仍在进一步审理中,最终结果将取决于法院对证据的认定和法律条款的适用。