在科技浪潮的推动下,人形机器人正加速从实验室迈向产业应用的前沿。近日,中国“人形机器人第一股”优必选在11月连续发布重要进展:数百台工业机器人Walker S2正式开启量产交付,同时与中国电信合作推出的家庭机器人AI悟空也启动市场投放,目标销量直指10万台。这一系列动作,标志着人形机器人商业化进程迈出了关键一步。

优必选的商业化步伐并非空穴来风。数据显示,2025年初以来,其Walker系列机器人累计订单已突破8亿元,上半年营收同比增长27.55%,亏损幅度显著收窄。这一成绩的背后,是技术积累与市场需求的精准对接。从2023年1月开始,优必选便将机器人送入工厂进行“实训”,经过22个月的磨合,最终选定新能源汽车工厂作为首个量产落地场景。

新能源汽车工厂为何成为人形机器人的首选?这一选择背后蕴含着三重逻辑。首先,智能制造产业面临巨大的人才缺口。据教育部和人社部预测,2025年后该领域缺工将达3000万人次,其中搬运、分拣等重复性岗位尤为紧缺,机器人可有效填补这一空白。其次,汽车工厂的结构化环境为机器人提供了稳定的作业数据,形成“真实作业-仿真优化”的闭环,助力智能水平提升。最后,当前AI技术尚无法支持机器人完全自主决策,而汽车工厂的标准化任务与5G等数字化设施的结合,为机器人提供了理想的“练手”场景。

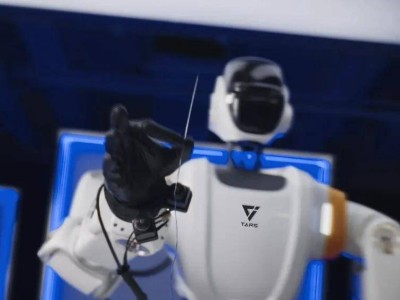

工业场景的“可控性”也为人形机器人提供了独特的优势。与家庭场景中开门、递东西等复杂任务相比,工厂环境更易于机器人通过反复作业优化算法。优必选的三代产品迭代后,已能在比亚迪工厂与无人物流车协同作业,这一成果正是“实训”磨砺的体现。

尽管优必选给出了清晰的产能规划——2025年交付500台,2027年冲击万台规模,但人形机器人行业要实现真正规模化,仍需跨越多重技术门槛。当前,行业连统一的技术路线都尚未形成。例如,特斯拉计划为机器人手部配备50个关节执行器,但这一设计在搬箱子与做手术等不同场景中的功能定义仍存争议。更复杂的是,50个执行器的协同控制对算法复杂度和算力需求极高,甚至达到自动驾驶的十倍以上。优必选坦言,目前机器人搬运效率仅为人类的30%-40%,预计到2027年才能提升至80%。

行业内的浮躁风气也值得警惕。高盛调研发现,许多供应商虽在规划产能,但能拿出明确订单和生产时间表的寥寥无几。这种将人形机器人视为消费电子炒作的现象,忽视了其作为软硬件一体化重资产领域的长期性。相比之下,优必选聚焦3-5年三大场景的规划显得更为务实。

值得欣慰的是,优必选已与比亚迪、顺丰等头部企业建立合作,资本也在向头部集中。2025年上半年,行业融资规模达109亿元。随着技术积累的深化,人形机器人有望在工厂、物流园等场景中发挥更大作用,成为智能制造的重要力量。