在科技创业的浪潮中,雷军以独特的战略眼光和执行力,将小米从初创企业推向全球舞台。这位连续创业者用行动证明,将宏大愿景拆解为可操作的阶段性目标,是突破行业壁垒的关键路径。本文通过复盘小米的成长轨迹,解析其从概念到生态的构建逻辑。

2010年,雷军在智能手机市场格局初定之际入场,选择了一条差异化竞争路线。他避开与苹果、三星的硬件对抗,转而聚焦"高性能与极致性价比"的双重价值主张。这个决策背后,是长达一年的市场调研与资源整合:通过梳理全球供应链体系,锁定核心元器件供应商;运用投资领域积累的人脉,组建跨领域技术团队;最终确立"用互联网模式改造制造业"的颠覆性定位。

在产品面世前的两年攻坚期,小米选择先打造操作系统作为突破口。MIUI的研发团队采用"用户共创"模式,从首批100名种子用户开始收集反馈,实施每周功能迭代。这种开放策略不仅快速积累了技术经验,更培育出首批忠实用户群体。工程师团队直接参与社区讨论的机制,使产品改进效率远超传统研发模式,为后续硬件发布奠定了用户基础。

当生态系统初具规模后,小米进入精细化运营阶段。团队建立了一套数据驱动的决策体系:每日监控用户行为数据,每周分析功能使用频率,每月评估产品改进效果。这种"小步快跑"的迭代模式,使MIUI系统在三年内完成超过200次重大更新,新增功能超过500项。工程师文化与用户导向的深度融合,逐渐形成小米独特的创新基因。

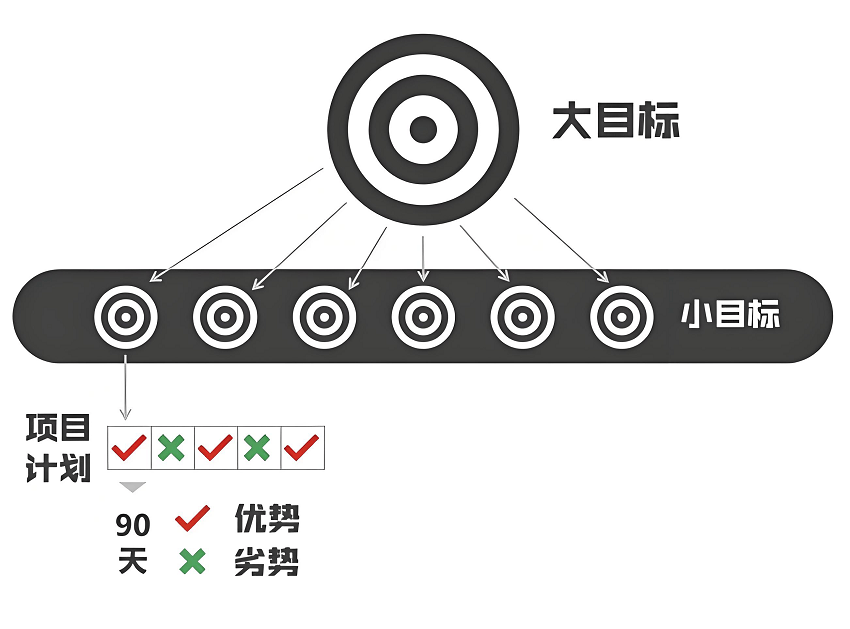

雷军的实践揭示了创业成功的核心逻辑:将战略目标分解为可量化的执行单元。从确立"感动人心"的产品哲学,到构建"硬件+软件+互联网服务"的铁人三项模式,每个阶段都设置明确的里程碑。这种结构化思维不仅适用于科技领域,更为传统行业转型提供了可复制的方法论。当前,小米生态链已延伸至200多个品类,验证了其商业模式的延展性。

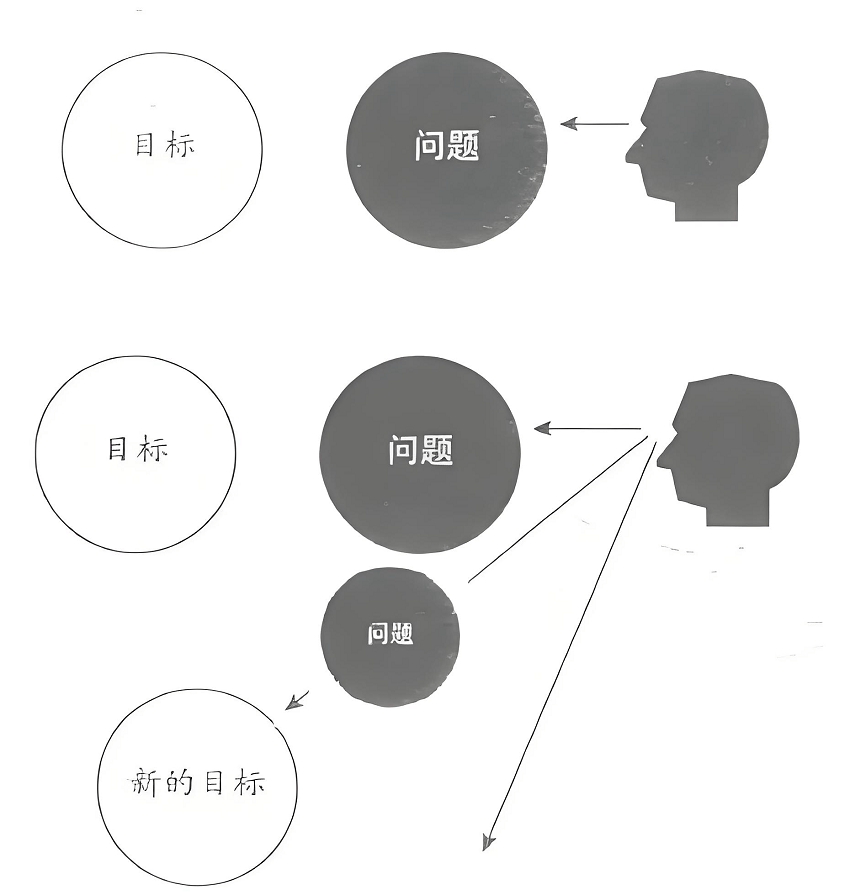

在行业竞争日益激烈的今天,小米的成长轨迹提供了重要启示:企业突破增长瓶颈的关键,在于建立目标拆解与动态调整的能力。当其他厂商忙于价格战时,小米通过持续优化用户体验构建护城河;当市场转向高端化竞争时,其生态链布局已形成协同效应。这种以用户价值为核心的战略定力,正是其从初创公司成长为科技巨头的重要支撑。