在深入探究新能源汽车领域后,我逐渐意识到,这场变革绝非仅是动力系统的更迭或行驶方式的转换,我们正见证并参与着一个时代的深刻转型。

许多人在是否换购新能源车上犹豫不决,但仔细审视政策导向,不难发现,其本质并非简单的车辆置换,而是通过经济激励,促使消费者从根本上转变消费观念。与其在旧车维修和油价上涨间徘徊,不如一步到位,拥抱全新的生活方式。这不仅是国家的策略,更是对未来的期许——鼓励民众步入一个崭新的时代。

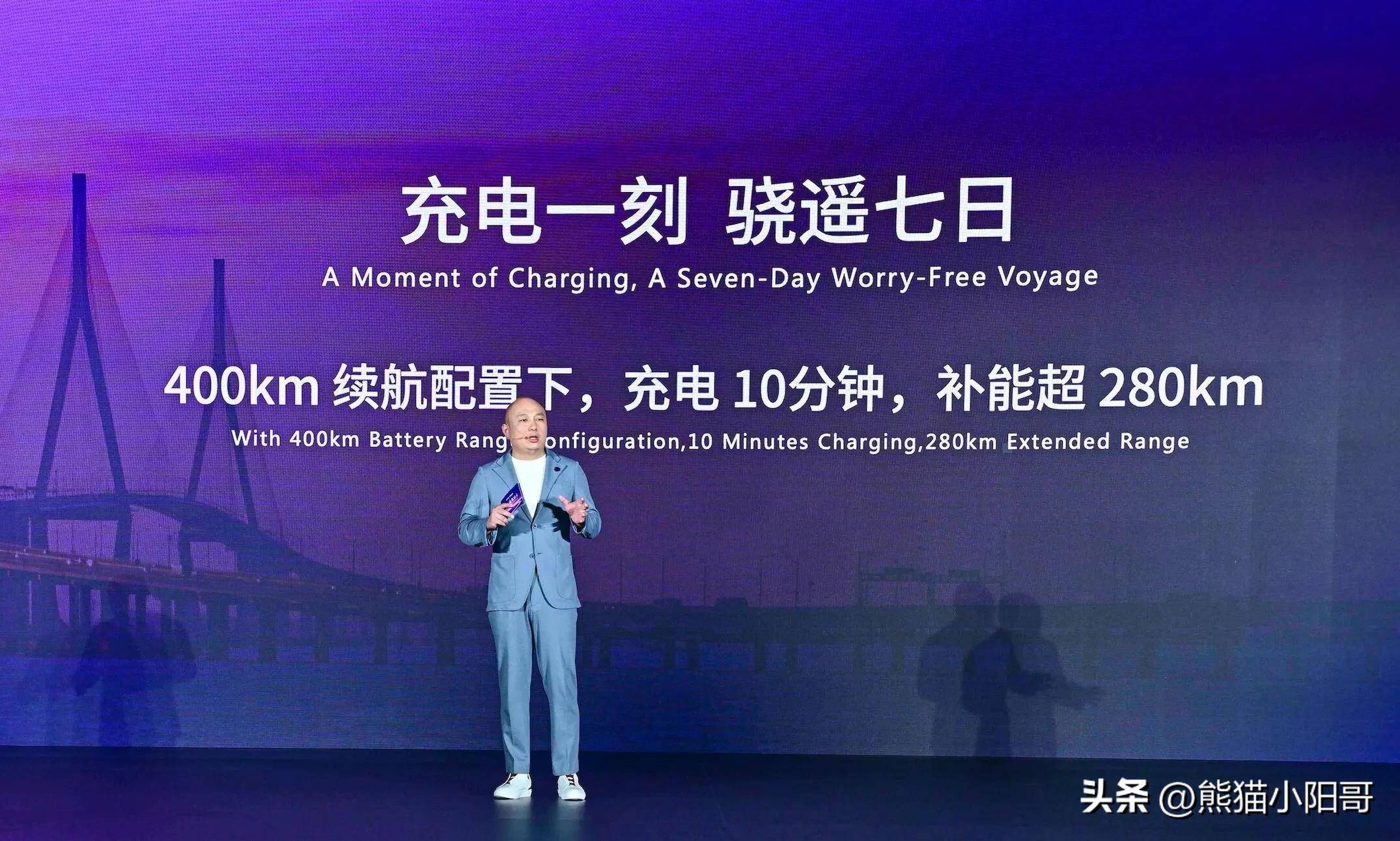

曾几何时,电动车续航短、充电慢、冬季性能下降等问题让人诟病不已。然而,如今的情况已大为不同。以宁德时代和比亚迪为代表的新一代电池技术,不仅续航里程突破700公里,快充技术也日新月异,充电十分钟行驶三百公里已不再是奢望,续航能力甚至超越了同级燃油车。同时,充电站网络的迅速扩张,让充电不再成为难题。

在智能驾驶方面,技术同样取得了质的飞跃。亲身体验小鹏的XNGP系统后,我深刻感受到,智能驾驶已从概念炒作转变为实际需求。该系统在城市高架上的自动变道、跟车、过弯等操作流畅自然,让人不禁感叹,这已远非昔日的辅助驾驶可比。

如今,即便是价格在15万元左右的新能源车,也能配备曾经只属于百万级车型的智能驾驶系统。电动车不再是技术的堆砌,而是切实提升了驾驶体验。

市场的变化同样显著。过去,新能源车的普及很大程度上依赖于政策推动。而现在,这一趋势已成为消费者的主动选择。2025年第一季度,中国新能源车上险量首次超过燃油车,标志着新能源车市场的历史性转折。混动技术的多元化发展,更是满足了不同用车场景的需求,消费者不再单一依赖某种技术,而是根据实际需求灵活选择。

中国新能源车市场的竞争,已从有无需求转向了谁能提供更优质体验和高性价比。这是一场消费逻辑的革命,也是产业实力的较量。

在国际市场上,中国新能源车的表现同样亮眼。2025年,中国新能源车出口量预计将突破140万辆,同比增长近50%。更重要的是,中国车企不再单纯依赖低价策略,而是凭借品牌和技术实力在全球市场站稳脚跟。比亚迪、奇瑞、上汽等企业,在泰国、巴西、德国等地建厂,不仅输出产品,更在输出标准和生态,成为当地产业链的主导者。

新能源车的崛起,不仅是中国汽车产业弯道超车的机会,更是国家能源安全和科技突围的关键。面对高达70%以上的石油对外依赖度,发展新能源车,尤其是电动车,是构建“电能替代+能源自主可控”新体系的重要一环。电动车的发展,不仅关乎能源独立,更在电池、芯片、智能算法等领域为中国赢得了先机,使中国有机会从汽车产业的“配件工”转变为“系统主导者”。