在众多上市公司积极构建“A+H”股布局的热潮中,大悦城控股集团(简称“大悦城”)却反其道而行之,决定将其H股平台大悦城地产私有化退市。这一决策,标志着大悦城在资本市场的战略调整进入新阶段。

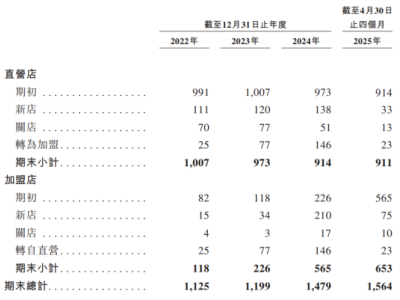

近日,大悦城地产发布公告,公司将斥资约29.32亿港元回购47.3亿股股份,并计划将这些股份全部注销,同时撤销在港交所的上市地位。此举完成后,大悦城对大悦城地产的持股比例将从64.18%大幅上升至96.13%,得茂的持股比例也将从2.58%增至3.87%。由于两者的最终实际控制人均为中粮集团,因此此次私有化退市被视为中粮系两大上市平台的深度整合。

为何在已控股并表大悦城地产的情况下,仍被视为一次新的“重组合并”?这源于2018年中粮集团对两大地产平台进行重组时留下的“历史遗留问题”。当时,两大平台虽被整合,但仍保持分线发展,直至如今才着手填补这一架构上的“漏洞”。大悦城地产直言,当前的架构增加了公司治理的复杂性,阻碍了决策效率,私有化退市旨在精简治理框架、企业架构及股权,从而提升管理效率。

回顾过去七年,国内房地产行业经历了从巅峰到深度调整的巨变。中粮集团对两大上市平台的重组合并,并未如期取得显著成效,特别是在商业地产业务上,自2019年以来,营收始终徘徊在50亿元左右,与其他头部房企相去甚远。与此同时,华润、龙湖、新城等房企正加速向商业运营、物业管理等经营性业务发展,将之打造为新的盈利增长点。中海、招商蛇口等房企也在积极布局,而大悦城作为老牌商业地产企业,却显现出掉队迹象。

面对这一局面,中粮集团并未坐以待毙。2024年,中粮集团对大悦城提出了新的战略并进行人事调整,寄望于重拾商业地产业务的辉煌。如今,中粮集团的目标是打造一个类似华润万象的商业帝国。

然而,大悦城地产的私有化退市之路并非一帆风顺。公告显示,大悦城地产计划每股回购价为0.62港元,较最后交易日收盘价溢价67.57%,但较每股净资产价值则折价70.2%。这一折价幅度,成为推进私有化方案的关键因素和不确定风险。私有化方案需要在特别股东大会上获得至少75%的非关联股东赞成,且反对票不超过10%。

从财务角度看,大悦城过去五年面临严峻的债务问题。尽管有息负债从2020年的708亿元降至2024年的666亿元,平均融资成本也从5.1%下降至4.06%,但净负债率却从87.3%上升至97.6%。同时,现金流状况也在恶化,现金短债比从2020年的2.08倍跌至2024年的1.59倍。因此,私有化大悦城地产,全面合并其经营性业务收入,成为大悦城短期内“造血”的最佳选择。

相比之下,大悦城则录得大额亏损。私有化完成后,大悦城的财务状况将得到一定程度的改善,资产质量也将提升。据估算,本次交易将增加大悦城归母净资产约26.2亿元,占2024年归母净资产的24.72%。

更重要的是,港股上市的大悦城地产因交易流动性差,基本丧失了融资功能,对当下大悦城的债务困境帮助有限。“A+H”的两地布局,反而成为一道阻力。这也是大悦城地产私有化退市的根本原因。在商业地产发行REITs的红利政策下,华润置地已率先抢滩登陆,大悦城则紧随其后,但能拿得出手的商业资产项目并不多。

面对困境,中粮集团并非没有意识到商业地产业务的挑战。早在宁高宁从华润集团调任中粮集团时,就开始复制华润的发展之路,但过程中发生了偏差。中粮集团对地产业务做了明确划分,但实际发展却摇摆不定。直到2018年,中粮集团才开始进行内部重组,但仍未改变商业、住宅两大业务内部的现状。

如今,中粮集团再度对地产平台进行重组,旨在提升商业引领地位,通过商业稳定的利润贡献助力公司穿越行业周期。同时聚焦住宅开发业务,实现高质量发展。在组织架构上,大悦城将商业管理中心调整为商业事业部,以提高商业管理专业能力、核心竞争力和品牌影响力。