詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)自抵达位于地球150万公里外的第二拉格朗日点(L2)以来,持续为人类揭开宇宙深空的神秘面纱。近日,它再次取得重大突破,首次直接成像观测到一颗位于宜居带的系外行星。

系外行星,即太阳系以外的行星,是孕育生命的潜在摇篮。尽管太阳系内有数百颗天体,但仅有8颗行星,且生命仅在地球上得以繁衍。而在太阳系之外,科学家们已发现超过5000颗行星,然而,在这些行星中尚未发现生命的迹象。

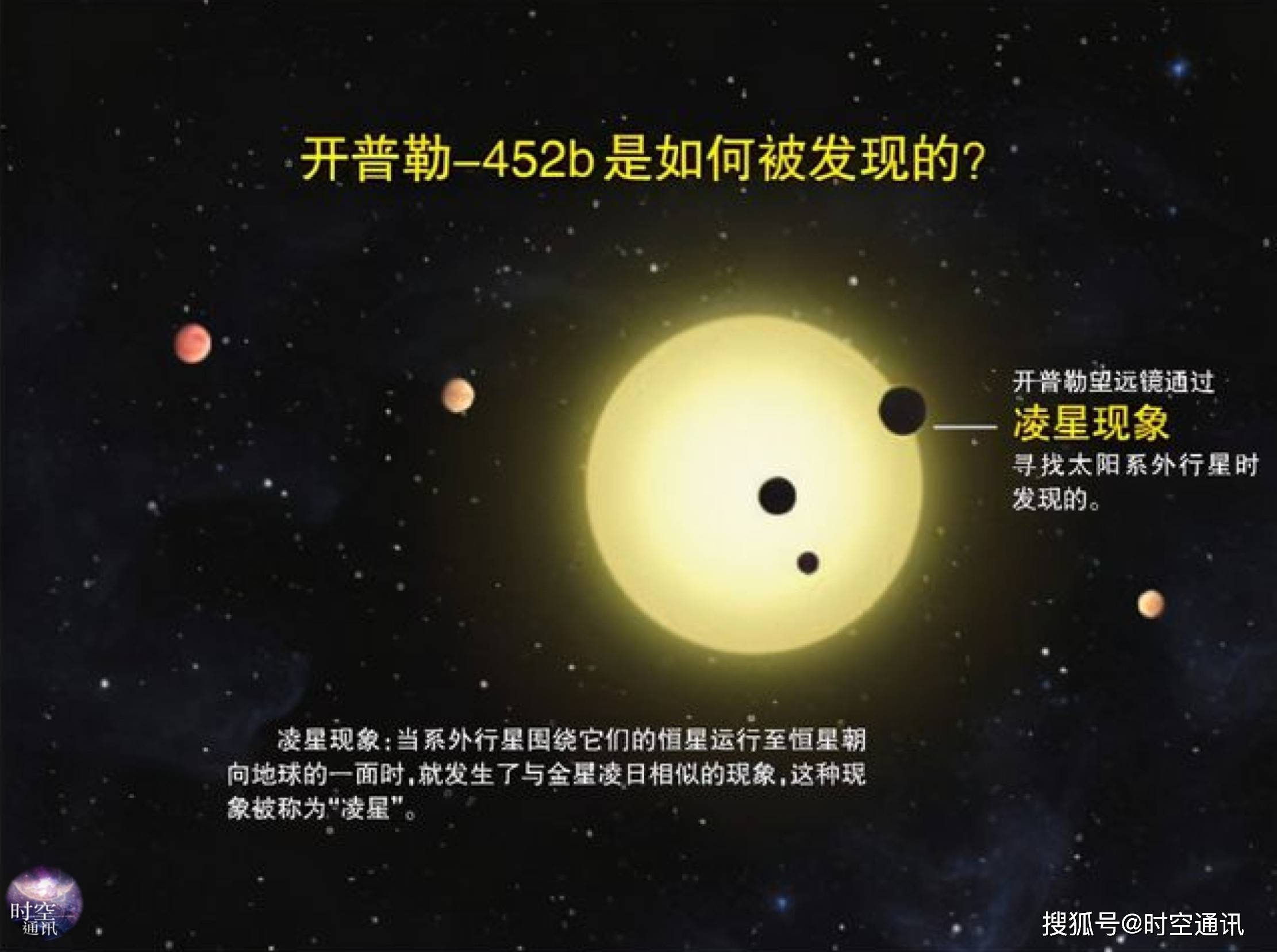

过去,系外行星的发现更多依赖于间接方法,如凌日法和径向速度法。凌日法通过观察恒星亮度周期性下降来推测行星的存在,而径向速度法则通过恒星光谱红移来推测行星引力的扰动。这些方法虽然能推断出行星的存在,但无法直接获取行星的物理特征。

科学家们形象地比喻,这些方法如同盲人通过听觉、嗅觉和触觉来感知周围世界,虽然能大致了解环境,但精确度有限。尽管一些先进的深空望远镜已能直接成像观测到一些系外行星,但这些行星大多是质量巨大、远离主恒星的巨型行星,宜居带行星的直接成像观测仍然难以实现。

然而,JWST的出现改变了这一局面。2025年6月25日,JWST首次直接成像观测到了一颗质量不到木星三分之一、约为地球质量100倍的系外行星TWA 7b。这一发现标志着人类在系外行星观测领域取得了重大突破。

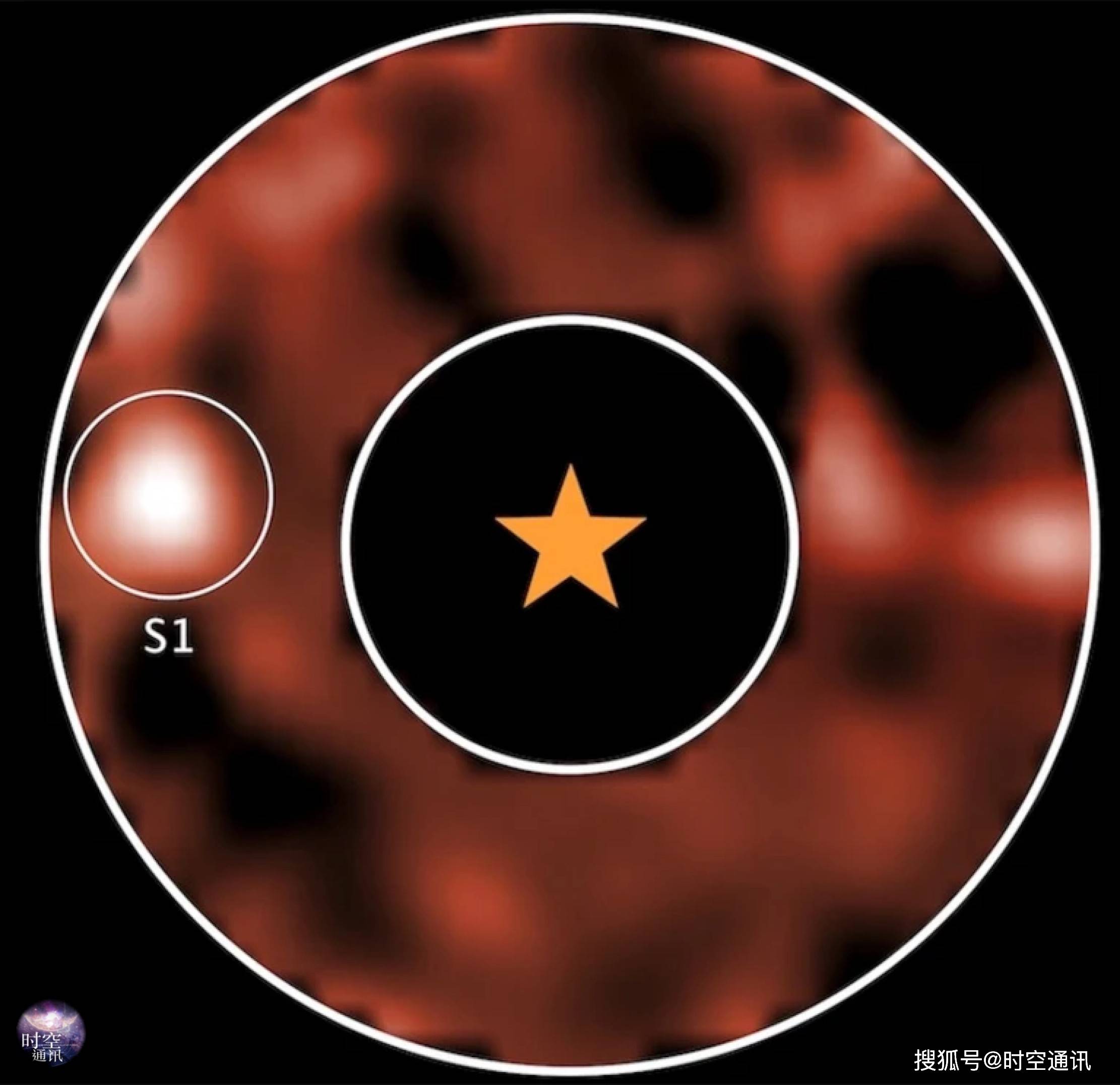

近日,加州理工学院的天文学家阿尼克特·桑吉及其团队再次利用JWST,通过直接成像方式观测到了一颗位于主恒星αA宜居带的行星。αA星是一颗与太阳类似的黄矮星,质量为太阳的1.1倍。这颗行星的发现对于理解宜居带行星的特征以及寻找地外生命具有重要意义。

为了实现这一观测,科学家们采用了JWST的中红外仪器,并通过日冕仪模式来过滤掉恒星的眩光。这一技术结合了红外波段观测和日冕仪遮挡恒星强光的方法,使得人类首次能够直接捕捉到系外宜居带行星的红外辐射。这一突破不仅提升了深空望远镜的观测灵敏度,也为系外行星光谱学的深度分析提供了新的可能。

此次发现的行星位于半人马座α星系统中的αA恒星周围。半人马座α星是一个三合星系统,由αA、αB和αC三颗恒星组成,是距离太阳系最近的恒星系统。此次发现使得αA恒星也拥有了自己的行星,标志着三合星系统中的所有恒星都已被证实拥有行星。

这一发现对于验证恒星演化理论具有重要意义。它表明,在恒星形成的吸积盘中,残留的尘埃和渣滓有可能凝聚成行星。这也意味着,每个恒星系统一般都拥有行星相伴,这是宇宙中的常见现象。

JWST对αAb的直接成像观测标志着人类在探索邻近恒星系统宜居行星方面迈出了关键一步。尽管该发现仍需进一步验证,但其技术路径和科学目标已为未来十年的系外行星研究奠定了坚实基础。随着技术的不断进步,人类或许将能够通过直接观测的方式发现更多系外宜居带行星,甚至发现地外生命的存在。