近期,一份由麻省理工学院(MIT)发布的重磅研究报告在业界掀起了轩然大波。报告名为《The GenAI Divide: State of AI in Business 2025》,其内容直指一个令人瞠目的观点:全球95%致力于AI项目的企业似乎都遭遇了挫败。

然而,当这份报告迅速在网络上疯传,引发广泛讨论时,一个更为微妙且复杂的真相逐渐浮出水面。报告实际上揭示了一种前所未有的技术普及现象,而非简单的失败叙事。

报告指出,尽管大量企业AI项目未能达到预期效果,但90%的员工私下里却频繁使用个人AI工具,如ChatGPT,以提高工作效率。这种自下而上的技术采纳浪潮,其速度和规模远远超过了以往任何技术革新的记录,包括电子邮件、智能手机和云计算的普及。

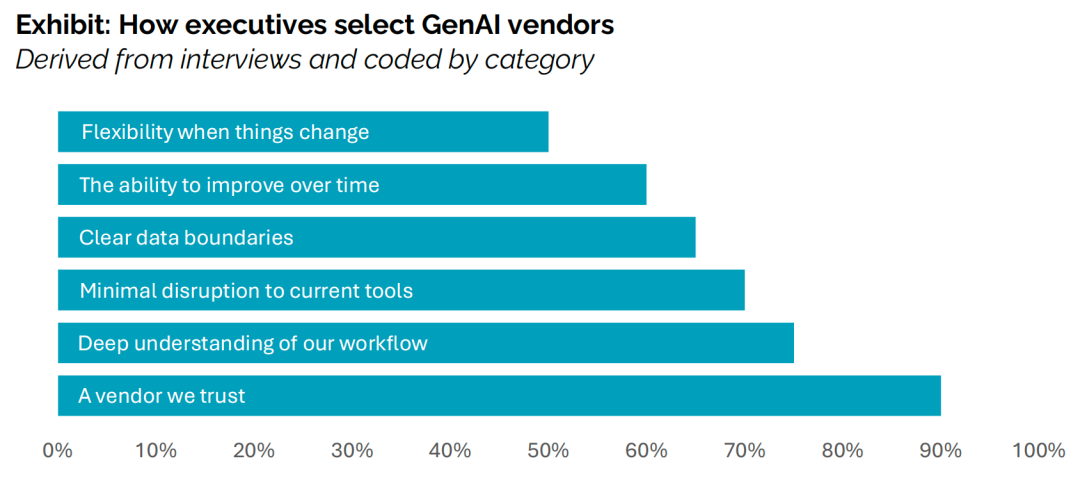

一个鲜明的对比是,尽管40%的公司订阅了企业级AI服务,但这些服务往往因为僵化、缺乏学习能力和与实际工作流的脱节而被员工冷落。相反,消费级AI工具因其灵活性、易用性和即时反馈机制而大受欢迎。员工们发现,这些工具能够更有效地完成从邮件处理到基础数据分析等各项任务。

报告中的一个案例颇具代表性:一家法律公司花费5万美元采购了一款专业的AI合同分析工具,但律师们在实际起草文件时,更倾向于使用ChatGPT。原因在于,ChatGPT生成的内容质量更高,且更加符合实际需求。

这种“影子AI经济”不仅存在于科技行业,也悄然渗透到媒体、金融、制造等多个领域。员工们自发地采用AI工具,以提高工作效率,而企业高层往往对此毫不知情或反应迟缓。这种自下而上的推动力,正悄然改变着企业的生产力格局。

值得注意的是,尽管企业级AI项目的失败率居高不下,但AI技术本身并未失败。问题出在企业的采购和管理策略上。报告建议,企业应停止尝试在内部自建AI系统,而应转向与AI供应商合作,采购那些已经经过市场验证、能够深度融合和不断优化的工具。

报告还发现,尽管AI技术在多个行业得到广泛应用,但真正发生颠覆性结构变革的仅限于科技和媒体行业。医疗、金融、制造等七大主要行业在AI应用上相对保守,内部结构性变化微乎其微。这反映出这些行业对AI技术的审慎态度,以及实施过程中的复杂性和挑战性。

尽管如此,AI技术带来的生产力提升和成本节约效应仍不容忽视。摩根士丹利的一份报告指出,AI有望为标普500公司每年节省高达9200亿美元的成本,相当于总薪酬的41%或2026年税前利润的28%。这些节省下来的成本将通过削减薪酬开支(包括裁员、自然流失和自动化)来实现。

随着AI技术的不断发展和普及,一个全新的职场生态正在逐步形成。企业需要重新审视自己的采购和管理策略,以适应这一变革。同时,员工也需要不断提升自己的技能和知识,以更好地利用AI工具提高工作效率。