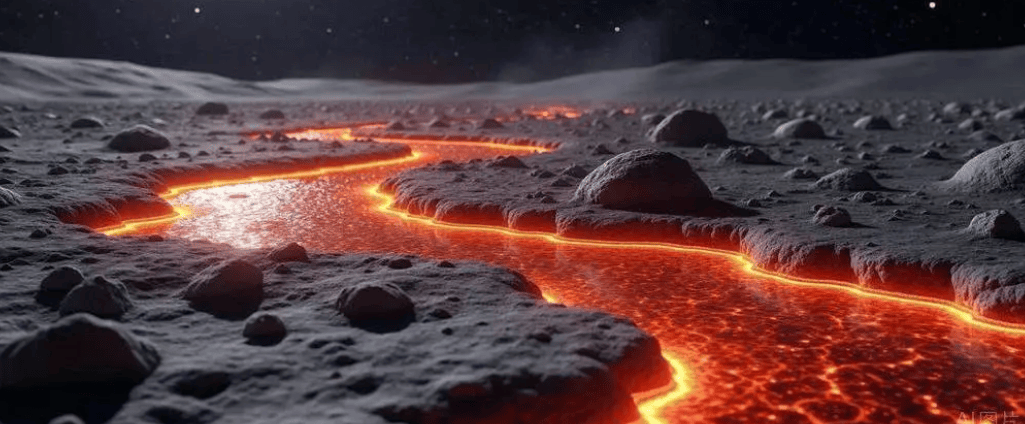

在寂静无声的凌晨时分,当大多数人沉浸在梦乡之中,中科院的一间办公室里,打印机的轰鸣声显得格外响亮。一张A4纸上,刚刚打印出的文字揭示了一个震撼人心的消息,瞬间让值班编辑在群里惊呼:“月球‘复活’了!”这一消息如同石子投入平静的湖面,让所有人都无法再安然入睡。

事情还得从嫦娥六号带回的月球背面灰黑色岩石说起。这些岩石,如同一把钥匙,打开了月球尘封的历史大门,推翻了“月球30亿年前已失去活力”的传统认知。原来,这些岩石中蕴含的28亿年前的岩浆痕迹,证明了月球在那遥远的时代依然充满了生机与活力。

在过去,科学家们普遍认为,月球因其体积较小、散热迅速,早在30亿年前就已关闭了火山的活动。然而,嫦娥五号带回的20亿年前的玄武岩,就曾让这一观点受到质疑。而嫦娥六号的再次出手,更是以确凿的证据——28亿年前的火山玻璃,彻底颠覆了这一传统认知。两轮采样,正面与背面的数据共同指向了一个事实:月球的晚年并非沉寂无声,而是依然涌动着生命的脉动。

随着这一发现的公布,一系列新的问题也随之而来。既然月球在30亿年后仍有岩浆活动,那么这些热源究竟来自何方?传统的解释包括月幔中存在的大量水分,以及放射性元素的衰变。然而,嫦娥五号和六号带回的样品却显示,这些岩石的含水量极低,放射性元素的含量也远远不足以支撑岩浆活动。这迫使科学家们重新审视月球的历史,寻找新的解释。

中科院广州地化所的汪程远博士,通过对样品的深入研究,发现了两种不同深度的玄武岩。这两种玄武岩虽然年龄相近,但钛含量却大相径庭,暗示着它们来自月球内部的不同深度。这一发现为寻找热源提供了新的线索。通过模拟实验,汪程远团队发现,月球早期岩浆海冷却时形成的两层岩石结构,如同一道天然的屏障,将下方的岩浆紧紧锁住。而随着时间的推移,岩石圈的增厚进一步加剧了这种囚笼效应,使得热量只能向上传导,最终引发了晚期的岩浆活动。

嫦娥六号带回的超低钛玄武岩的化学特征与月球背面大多数晚期熔岩高度吻合,而嫦娥五号带回的低钛玄武岩则与月球正面晚期熔岩相似。这一发现表明,月球正面和背面在岩浆海时代就已埋下了分歧的种子,而这场持续了数十亿年的“家庭内战”,如今终于被几克重的岩石所揭示。

这一重大发现引起了国际学术界的广泛关注。美国航天局的火山学家在社交媒体上连发感叹,日本团队迅速申请共享样品,欧洲航天局则提前召开了小型天体研讨会。月球的“复活”,不仅让科学家们重新审视了月球的历史,更让整个太阳系小天体的热史研究面临重写。中国的两次月球采样任务,不仅带回了珍贵的岩石样本,更带回了重新制定宇宙规则的话语权。

随着夜色逐渐褪去,打印机的轰鸣声也渐渐平息。汪程远将最后一份报告装入信封,信封上赫然写着“月球晚期火山热源机制”。门外,晨跑的同事路过实验室,随口问了一句:“忙完了?”他微笑着摇了摇头:“才刚刚开始。”月球在28亿年前喷出的最后一滴岩浆,如今已在2025年的北京点燃了新的科学火花。这场关于月球的探索之旅,注定将永无止境。