在A股市场近一年的强劲表现中,各大指数均实现了显著增长。上证指数攀升了41.46%,深证成指更是达到了59.05%的涨幅,创业板指与科创50指数分别以94.69%和112.57%的涨幅令人瞩目,而北证50指数的涨幅更是高达173.03%。市场的整体成交量同样显示出蓬勃活力,众多投资者在此期间获得了丰厚的回报。官方提出的“搞活股市”目标,如今看来已初见成效,而接下来的挑战在于如何延长牛市的时间周期。

面对当前的市场形势,一个核心问题浮现:这是否又是一次短暂且失控的疯牛行情,还是会遵循政策导向,步入一个新的慢牛格局?市场各方对此看法不一,有公募基金甚至喊出了“仰望10000点牛市星空”的口号。要理解市场的短期、中期乃至长期运行逻辑,或许可以从历史中寻找答案。

将本轮牛市与过去20年中的两次牛市——2005-2007年和2014-2015年进行对比,或许能为我们提供一些线索。这两轮牛市各有其特点,而本轮牛市似乎更有可能呈现为一种新的慢牛格局,而非短暂的疯牛行情。这意味着投资者需要具备更强的节奏把控能力。

回顾历史,2005-2007年的牛市主要由股权分置改革红利及中国GDP的高速增长驱动,同时伴随着人民币升值带来的资产重估。而2014-2015年的牛市则是由互联网+热潮、政策宽松以及多项金融改革措施共同推动。相比之下,本轮牛市的驱动力则更为复杂多样。

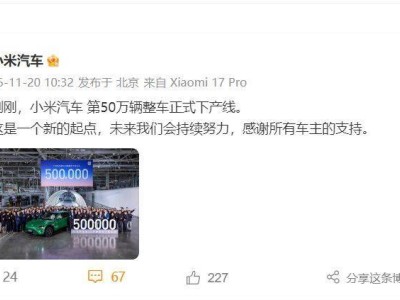

一方面,中国正从人口红利转向工程师红利,科技智造业的崛起成为本轮牛市的重要逻辑之一。以“寒武纪”等为代表的高科技企业的股价飙升,以及中国军工产业的蓬勃发展,都印证了这一趋势。另一方面,自2024年9月以来的一系列增量刺激政策,带来了货币与财政的双宽松,为市场注入了大量流动性。这些因素共同作用下,形成了本轮牛市的“科技牛”与“水牛”叠加的态势。

然而,尽管本轮牛市在宏观政策支持、流动性充裕等方面与“周期牛”有相似之处,但它却缺乏上市公司盈利的全面、同步改善作为坚实基础。因此,这轮牛市并非典型的“周期牛”。

那么,本轮“科技牛”叠加“水牛”的行情,是否会演变成失控的“疯牛”呢?从当前的市场情况来看,这一风险似乎并不高。与2015年相比,本轮市场的场外配资规模极小,不足以影响市场异动。同时,居民存款搬家入市的速率大幅降低,市场异动敏感度也随之降低。监管环境也发生了显著变化,目前更强调风险可控和市场平稳。

综合以上因素,本轮牛市更有可能演变为“结构性长牛慢牛”。指数可能呈现“阶段式”上涨特征,而非一路飙升,同时行业分化也将持续。与科技自强、产业升级、消费复苏相关的领域可能表现突出,而传统行业则更多体现为小幅的估值修复。因此,投资者在应对市场波动、获取长期收益时,应摒弃杠杆、坚持价值投资,并选择符合国家战略方向的优质资产。

本轮牛市在汲取历史经验教训的基础上,政策运用更为精准成熟。既避免了重蹈2015年过度杠杆化的覆辙,又通过多维度的政策工具引导资金合理入市。这体现了中国经济转型的初步成果,尤其是工程师红利下的中国科技智造业的崛起。因此,对于投资者而言,把握这一结构性特征,将是获取长期收益的关键。