曾几何时,新能源车的“绿牌特权”成为消费者购车时的重要考量——无需摇号、不受限行约束,还能享受购车补贴,这些优势让新能源车在市场中自带光环。然而,随着市场环境的变化,一个疑问逐渐浮现:如果政策扶持全面退场,新能源车是否还能维持当前的市场地位?

从理论层面看,政策退坡可能对新能源车造成冲击。例如,若绿牌特权取消,购车成本可能因补贴退出而上涨1-2万元;同时,电车续航焦虑、充电设施不足、保值率低等短板仍未完全解决。一旦综合使用成本接近燃油车,消费者是否还会选择新能源车?

但现实数据给出了不同答案。中汽协数据显示,2025年上半年新能源车渗透率已达44%,创历史同期新高,部分热门车型甚至需排队至次年交付。这一现象表明,政策影响已被市场高估。

以“绿牌特权”为例,全国400余个城市中,仅“北上广深”等少数城市存在上牌难题,多数地区绿牌优势并不显著。消费者购车决策更多基于产品本身,而非政策倾斜。补贴方面,2025年报废置换政策中,新能源与燃油车补贴差距仅5000元,而终端市场合资品牌降价幅度远超此数。例如,雷克萨斯ES降价近9万元,日产天籁从18.88万元跌至12万元,但新能源车销量仍持续攀升。

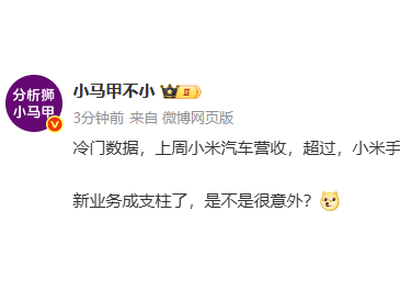

高端市场表现更为突出。购买30万至40万元车型的用户对补贴敏感度极低,却更倾向选择新能源车。小米SU7以21万元起售价跻身销量前十,问界M8起售36万元仍连续数月上榜,销量超越BBA同级车型。蔚来、理想、极氪等品牌通过产品力构建品牌溢价,未依赖低价策略仍拥有稳定用户群。

新能源车的发展轨迹已从“政策驱动”转向“市场驱动”。早期政策扶持如同扶持幼儿学步,但行业成熟后,技术迭代、产品创新和用户体验成为核心竞争要素。消费者选择新能源车,更多是因为其智能化水平、使用成本优势和环保理念,而非单纯依赖政策红利。

当然,若未来政策完全退场,行业增速可能放缓,部分竞争力不足的企业或被淘汰。但新能源车的技术路线和市场趋势已不可逆,用户需求也不会因政策调整而轻易改变。政策退坡或许会带来短期波动,但无法逆转行业长期发展方向。