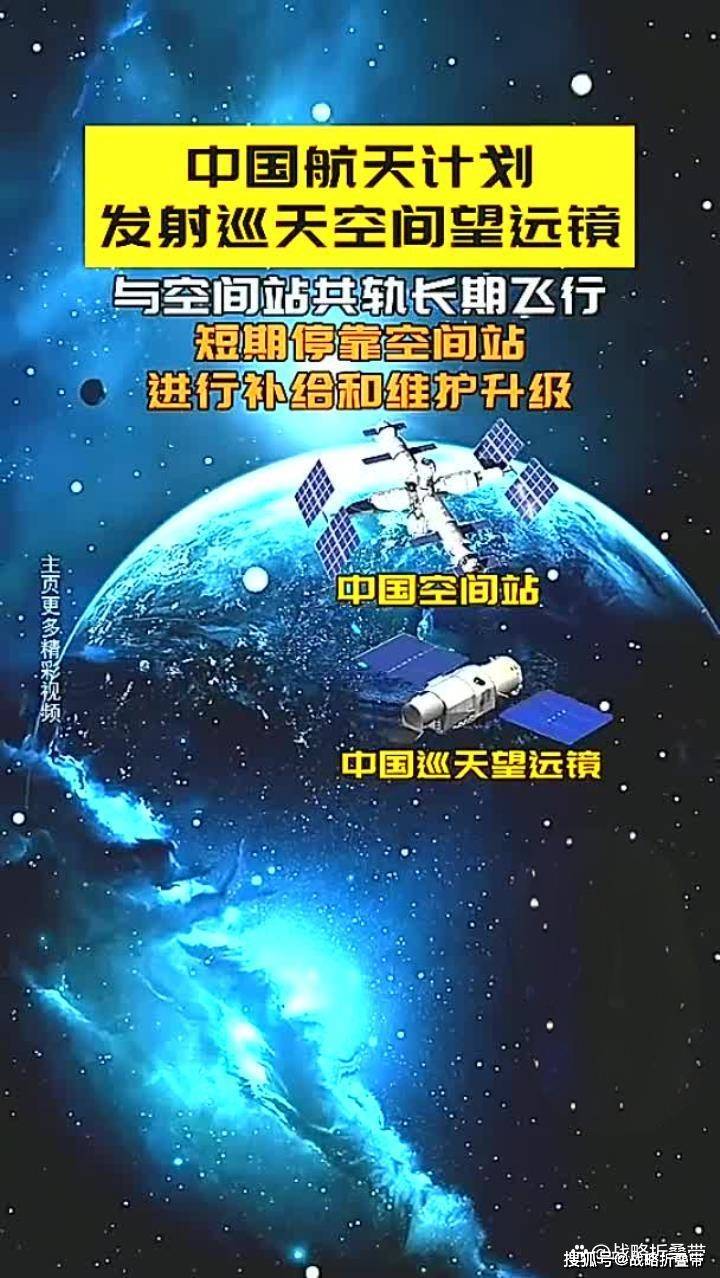

中国国家航天局近日宣布,成功完成全球瞩目的"揽星"小行星动能撞击实验。这项代号"揽星"的深空任务采用创新的三阶段模式:首先由伴飞观测器对目标小行星进行三维形貌扫描,随后撞击器实施精准打击,最后通过伴飞平台持续监测轨道偏移效果。全球23个国家的深空监测站同步接收到撞击产生的电磁信号,形成覆盖整个太阳系的观测网络。

技术团队披露,此次任务在轨道控制领域取得关键突破。新型离子推进器使轨道修正效率提升40%,燃料消耗降低35%,配合自主开发的智能导航算法,将撞击精度控制在米级范围内。与2022年美国DART任务相比,中国方案通过天地一体化的数据传输系统,将撞击效果评估时间从72小时压缩至8小时内,创造了行星防御领域的新纪录。

国际合作成为本次任务的重要特征。中国开放了500米口径球面射电望远镜(FAST)的实时数据接口,与欧洲空间局、俄罗斯联邦航天局等12个机构共建联合追踪阵列。任务载荷中包含日本研发的微流星体探测仪、阿联酋提供的太阳风监测模块等6国科学设备。特别建立的碎片预警共享系统,可在撞击发生后15分钟内向全球发布轨道调整预测。

任务的科学价值远超技术验证范畴。伴飞器搭载的多光谱成像仪成功获取目标小行星表面矿物分布图,发现其含水量超出预期37%。撞击产生的溅射物被特制捕获装置回收,这些样本将为未来太空资源开采提供关键参数。更引人注目的是,中国联合国际宇航科学院发布的《深空天体开发伦理准则》,首次确立了小行星资源利用的"先发现-先研究-共开发"原则。

参与任务的欧洲空间局专家评价,这次实验标志着人类从地球文明向星际文明转型的关键跨越。当撞击器以每秒6公里的速度命中目标时,全球超过300个观测站记录下这场跨越1.2亿公里的"星际台球"。监测数据显示,小行星轨道发生可测量的偏转,验证了动能撞击防御方案的可行性。

这项实验更深层的意义在于重构太空治理逻辑。通过建立跨国界的监测网络和应急机制,各国在行星防御领域形成了事实上的命运共同体。正如任务总设计师在技术报告中写道:"当威胁来自星海深处时,人类终于学会暂时放下地表纷争,共同守护这个蓝色星球。"这种超越国界的协作模式,或许正是文明延续所需的全新范式。